アーティゾン美術館「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」

東京・京橋のアーティゾン美術館で、6月24日からアボリジナル・アートの展覧会を開催しています。「アボリジナル・アートって何?」という方も、「エミリー・ウングワレーなら知っています」という方もいるかもしれません(同館ではエミリー・カーマ・イングワリィと表記。)この展覧会は、どちらの方にも楽しめると同時に、現代も解決が見いだせない様々な問題について考えるきっかけになると思います。こどもからおとなまで、ぜひ幅広い人たちに見ていただきたい展覧会です。アートコンサルタントの亘理隆によるレポートです。

アボリジナル・アートとは?

オーストラリア大陸 には、一説には約5万年前から住んでいたとされる先住民がおり、アボリジナル・ピープルと呼ばれている。彼らは、文字を持たなかったが、ボディペインティングや岩や砂に描く絵などの方法でコミュニケーションをし、世代を超えて文化を継承してきた。アボリジナル・ピープルの制作するアートがアボリジナル・アートである。

1788年にオーストラリアがイギリス人によって植民地化されると、彼らは不当な差別を受け、土地を奪われ、強制的に移動させられた。アボリジナル・ピープルがオーストラリア国民としての権利を認められたのは、実に1967年のことである。なお、アボリジナルのコミュニティは言語をもとにした約250のグループに分かれ、さらに数百の氏族にとって構成されている。アボリジナルといっても、その文化は一括りにはできない。

本展担当学芸員・上田杏菜さんに伺う

現代美術として注目されているアボリジナル・アート

現代美術として、アボリジナル・アートが注目されている。2024年に開催されたヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展ではアボリジナル作家の個展を開催したオーストラリア館が国別参加部門で金獅子賞を受賞している。また、サザビーズなどのオークションでもアボリジナル・アートが扱われており、美術市場でも人気がある。

なぜ、今、オーストラリアの先住民のアートが評価されているのか。展覧会を企画したアーティゾン美術館学芸員の上田杏菜さんに尋ねてみた。「近年、西洋中心の美術史を見直して、それ以外の地域でつくられる作品もアートとしてしっかり見て評価しようという動きがあります」確かにそうだ。美術では西洋美術史という本は沢山出ているのに、世界美術史という本はまずほとんど見かけない。つまり、日本人の我々も、西洋の価値観で美術を評価しがちなことに気づく。

「その流れの中で、アボリジナル・アートの各作家はオーストラリアの中の、それぞれの出身地域に焦点を当てて制作しています。そのローカル性が作品の大きな魅力なのではないでしょうか」

でも、そのローカルなものが、グローバルに受け入れられる要素って何なのだろうか。

「そこは、やはり既存の西洋美術への反動のようなこともあります。さらに、現代社会では、多様性がキーワードになっています。違うバックグラウンドを持った人たちがどのように共存していくかという点において、アボリジナル・アートはメッセージ性が高いと思います」

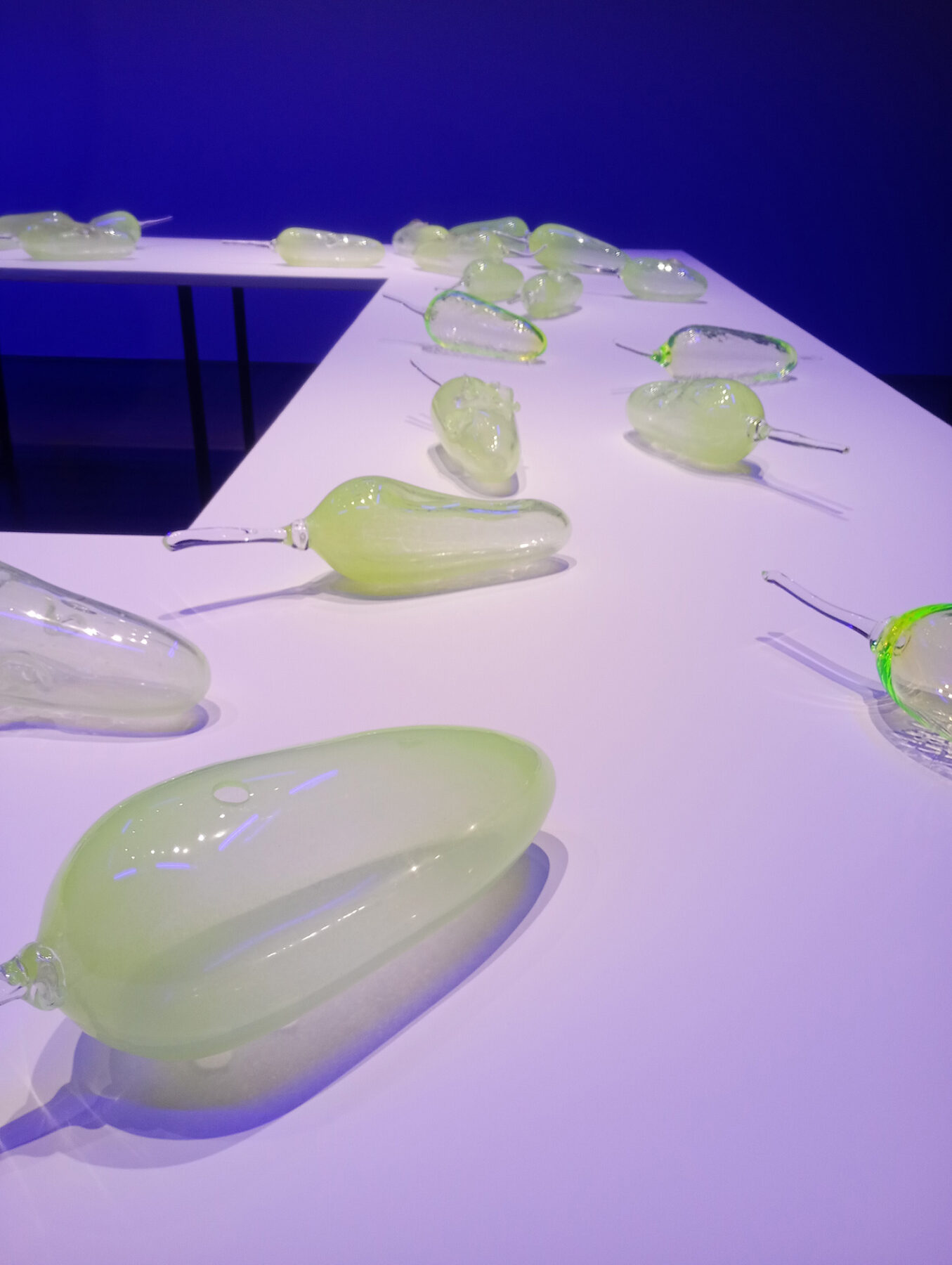

上田さんは、例として、イワニ・スケースを挙げた。会場には、アボリジナルの伝統的な食料であるブッシュバナナを模した薄緑色の42個のガラス作品が展示されている。オーストラリアは世界有数のウラン産出国で、この作品にはウランが含まれている。ウランは核兵器の原料になる元素で、冷戦期にスケースの祖先の土地で行われたイギリスによる核実験と深く関わっている。

「環境問題や気候問題に直接つながるような作品です。他のアボリジナルの作家たちも現代社会に問題意識を持った作品をたくさん制作しています。現代社会が抱える課題について、みんな、先住民たちの知識に解決策のヒントのようなものを見出そうとしているのではないかなと思います」

アボリジナル・アートは、民族学的にも興味深く、視覚的に訴えてくる作品が多いが、現代的な問題を包含している。

なぜ、今、アーティゾン美術館でアボリジナル・アート展なのでしょうか

アーティゾン美術館では、2006年にも『プリズム:オーストラリア現代美術展』を開催している。先ほどまでの話で答えの一部は出ているような気もしたが、あえて尋ねてみる。

「当館では、オーストラリア作家の作品も継続的に収集・収蔵しており、先住民であるアボリジナルの作品は、重要な要素の一つになっています。その中で、女性作家の作品が7割あります。これは現代のオーストラリア美術の特徴を反映しています。なぜなら女性作家の活躍は大きく、さらにアボリジナルのバックグラウンドを持つ女性作家がキーパーソンだったりします。そこで、今回の展覧会は女性作家にフォーカスして展覧会を企画しました」

確かに、女性作家の生活とのかかわり方や視点の違いは、男性作家とは違う表現を生み出しているようだ。

「現代アボリジナル・アートが興隆した1970年代から80年代は男性しか作家として認められていなかったんですね。それが今は立場が逆転してしまったと言っては言い過ぎかもしれませんが、今回の展覧会ではなぜそうなったのかというところも作品を通して見ていただけたらなというとこともあります」

今回の展覧会の実現に至るまで

2008年に国立新美術館(東京・六本木)で、この展覧会にも出品しているアボリジナル作家、エミリー・カーマ・イングワリィの個展が開催されている。日本ではそれまでほとんど知名度がなかった作家だが、国立新美術館には約10万人の入場者があった。当時、大学で美術史を専攻していた上田杏菜さんが、アボリジナル・アートと衝撃的な出会いをしたのもその展覧会だと聞いている。上田さん自身の感動体験から、アボリジナル・アートの魅力について語ってもらった。

「最初は、私も予備知識はまったくなかったんです。でも、エミリーの作品の持つ力強さにすごく衝撃を受けて、実際にアボリジナル・アートを研究するためにオーストラリアに行きました。そうしたら、素晴らしい作家はエミリーだけではなかったんです。みんなそれぞれ違う作品を違う視点からつくっていて、みんな凄い。凄い。こんなに多くいるんだと」

上田さんは語彙力がなくてすみませんと言われたが、分析的な言葉で聞くよりも、衝撃を受けた感動がよく伝わる。

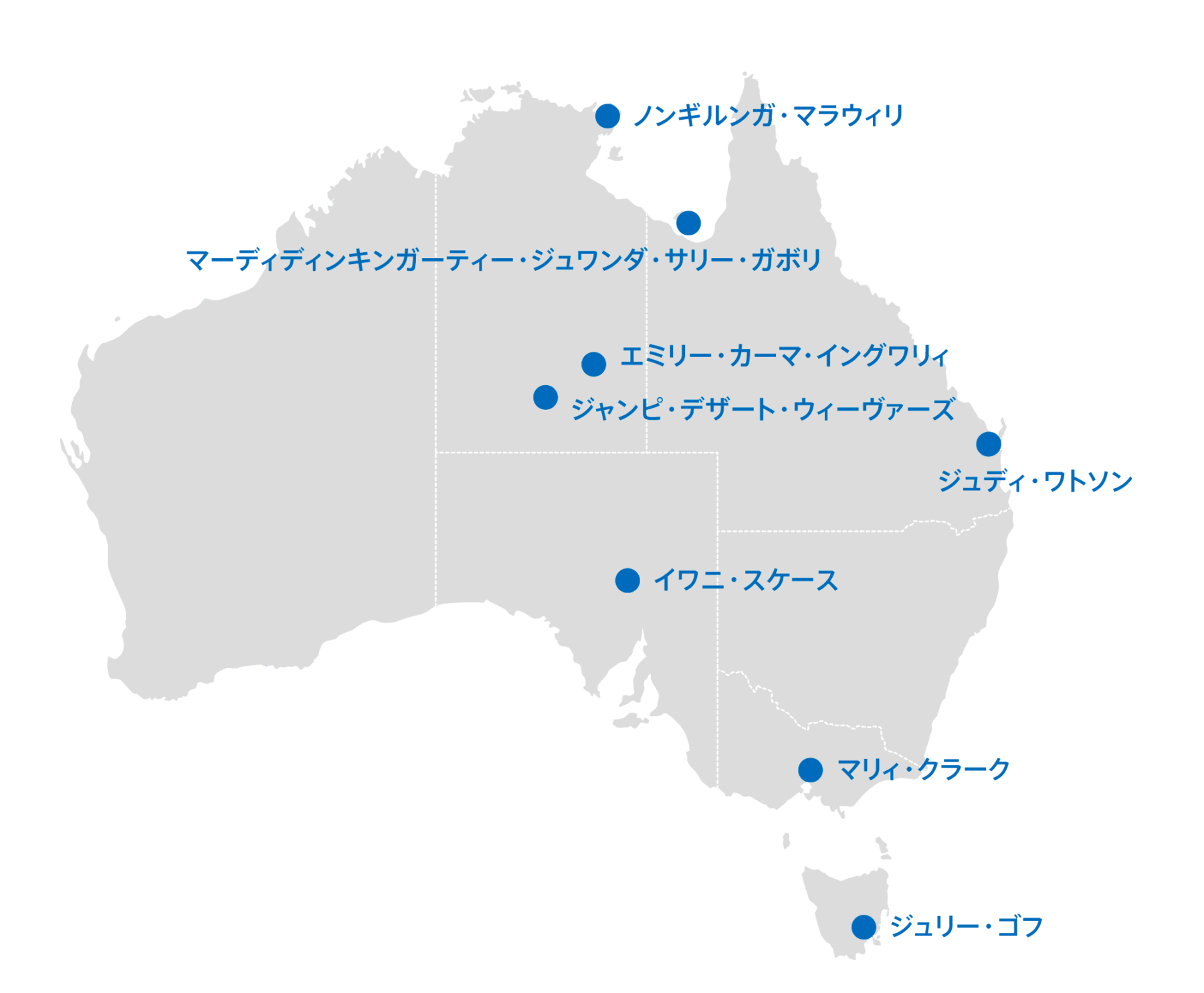

今回の展覧会は、7名の個人作家とアートコレクティヴ1組(共同で制作や活動を行うアーティストの集団)から構成されている。

「最初は、当館がコレクションしていることもありエミリー・カーマ・イングワリィ、ノンギルンガ・マラウィリ、サリー・ガボリを選びました。この3名はとても著名で、オーストラリアで大成している作家です。ではそこに誰をいれようかと考えた時、この3名はアボリジナル・ピープルのコミュニティ出身で、そこに根付いている作家たちです。しかし、今、アボリジナルの8割は都市部に住み、私たちと同じように生活しています。そうした生活をしつつも、アボリジナルのバックグラウンドを作品に反映している作家は、現代のアボリジナル・アートを語るうえで不可欠ということで、4名の作家を紹介することにしました。さらに、アボリジナルの文化継承方法を考えると、グループでの制作活動はとても重要だと考え、ジャンピ・デザート・ウィヴァーズを加えました」

ジャンピ・デザート・ウィヴァーズは、映像作品が展示されている。とても親しみやすい作品なので、じっくり見て欲しい。

実は、今回の展覧会は、上田杏菜さんが企画から開催まで、初めて一人で担当したとのこと。オーストラリア大陸は広い。現役作家との交渉も含め展覧会を実現するまでの苦労はあったに違いない。

「当館では、展覧会の準備期間を比較的長く取れるのですが、今回の企画はその間にコロナ禍がありました。研究紀要を執筆したりして作品の理解は深まりましたが、渡航できない時期が2~3年あったので、コロナ禍が落ち着くまで現地に行って実際に調査できなかったのが大変でした」

まだまだ、紹介したい素晴らしいアボリジナル・アート作家はたくさんいるとのこと。まだこの展覧会も始まったばかりだが、ぜひ、第二弾、第三弾のアボリジナル・アート展にも期待したい。

アーティストインタビュー マリィ・クラークさん

今回の展覧会に来日された、マリー・クラークさんに直接お話を伺うことができた。

マリー・クラークさんは、アボリジナルの両親のもと、キリスト教の宣教師が建てた敷地のテントで育つ。2歳の頃のベッドは、スーツケースだったそうだ。その後、両親と一緒にビクトリア州北西部の都市・ミルデューラに移った。

クラークさんはミルデューラのアボリジナルの小学校で教師をするようになったが、特に美術とは縁はなかった。たまたまアボリジナル協同組合でアーティストを育てるワークショップがあり、そこに参加したことがきっかけで絵を描き始めた。最初は、既にアーティストとして活動していた兄がきれいな形に切ったものに色を塗るようなことをしていたが、次第に大きな作品も制作するようになる。

インタビューは、クラークさんが制作した《私を見つけましたね:目に見えないものが見える時》という作品のすぐ前で行った。色とりどりの有機的なイメージが、28㎝角の紙に出力された顕微鏡写真の作品で、縦列に各7枚ずつ、合計28列が矩形に展示されている。伝統的なアボリジナル・アートで、こうした作品を見たことはない。

クラークさんは語る。「私にとって、自分のルーツ、自分が所属する言語グループとのつながりはとても大きな誇りです。アートを通じてアボリジナルの物語を語りたいと思っています。私のやり方は伝統的な方法とは違うので、その意味ではアボリジナルには見えないかもしれませんが、見た時にはっと振り返るようなものをつくっていきたいと思っています」

クラークさんは、コーナーの最初に展示している《故郷を纏う》という巨大なネックレスのような作品について触れる。「50メートルの長さの葦でできたネックレスです。葦のネックレスは、昔はコミュニティを通行する人のための安全証明書とか友好の印という意味がありました。この作品を制作したあと、『葦を顕微鏡で見たら細胞レベルではどんなものになるだろう』と思って制作したのが、この《私をみつけましたね:目に見えないものが見える時》の作品です」

この作品イメージは、メルボルン市内を走るアートラッピング路面電車にも使われている。この二つの作品のつながりを見せるために、ラッピング路面電車では、葦のネックレスのイメージを、顕微鏡写真で見た葦の作品に重ねて表現したそうだ。

もう1点、《ポッサムスキン・クローク》という作品が展示されている。オーストラリアに棲息する動物ポッサムの毛皮を使って制作しているのだが、本来は遺体に巻いて埋葬するので、現物として残っているものは現在6着しかないそうだ。そこで、クラークさんは、ポッサムスキン・クロークの手法をコミュニティに教えるという、文化的な実践も行っている。表現活動・技法は実に多彩なのだが、彼女のルーツが創造の源泉になっていることを改めて確認できた。本展の図録には、クラークさんのアートに対する考え方が明確に述べられているので引用する。

『私のアートは、私たちの文化活動を再生させること、その強さと回復力を人々に改めて認識させるのです。私たちは文化を失ったわけではありません。ただ、その一部は休止状態にあって、呼び起こされるのを待っているのです』

インタビューの最後に、日本のアートファンへのメッセージをお願いした。

「必ずしも(伝統的な)アボリジナル・アートと見えないものも、アボリジナルの作家がつくればアボリジナル・アートとみなされています。私自身はこうした新しいメディアとか手法を使って作品を制作することがすごく好きなので、ぜひ、これからも楽しみにしていてください」

参考 『彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術』図録 公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館、2025年6月25日

亘理 隆・アートコンサルタント

展覧会インフォメーション

展覧会名: 彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリアの現代美術

会 期: 2025年6月24日(火)~ 9月21日(日)

開催時間: 10時~18時(毎週金曜日は20時まで)

※入館は閉館の30分前まで

休 館 日: 月曜日(但し、7/21、8/11、9/15は開館)

及び7/22、8/12、9/16

会 場: 〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-2 アーティゾン美術館

ホームページ: www.artizon.museum

お問合せ: ハローダイヤル 国内 050-5541-8600、海外047-316-2772

主 催: 公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

後 援: オーストラリア大使館

入 館 料: 日時指定予約制

WEB予約 1,800円/窓口販売 2,000円

学生無料(要WEB予約)、中学生以下はWEB予約不要

※予約枠に空きがあれば、美術館窓口でもチケット購入可。

※本展入館料で、同時開催の展覧会「石橋財団コレクション選 コレクション・ハイライト」も観覧できます。

【アボリジナルアート関連記事】

コメント