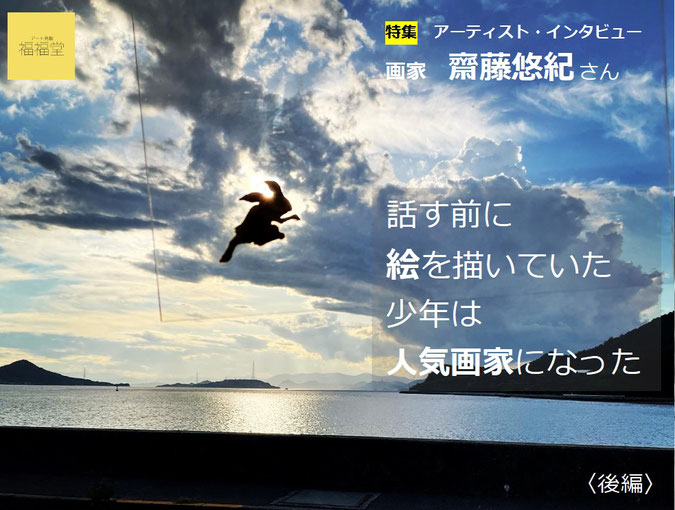

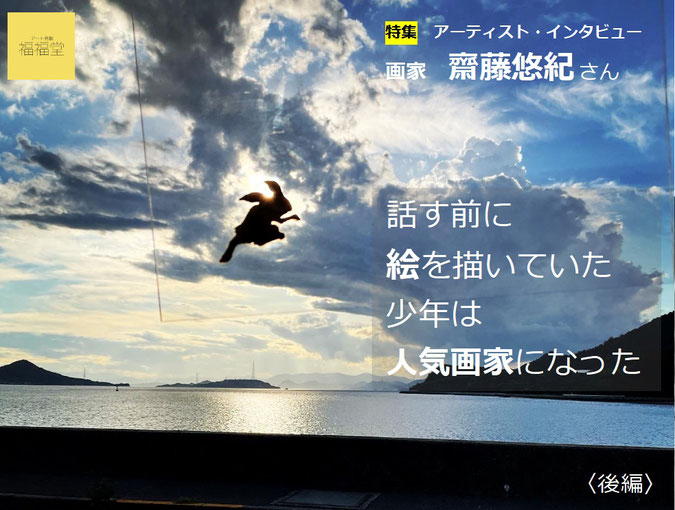

人気画家・齋藤悠紀さんに、福福堂の編集部がインタビューをしました――それではインタビュー〈後編〉をお楽しみください! →インタビュー前編はこちら

画家 齋藤悠紀さん インタビュー〈後編〉

「齋藤はデッサンは頭抜けてるけど、油絵はハカイダーだなぁ」

藝大(註 東京藝術大学。1887年創立。日本で唯一の国立の総合芸術大学。国内の美大では最高峰。) の一次試験・デッサンは無事に通過したんですが、2次試験の油絵がだめだったんです。現役受験したときも1年浪人して受験したときもそういう結果でした。

――齋藤先生は昔からデッサンが凄かったと聞いたことがあります。油絵で不合格になっていたんですね。

はい。私は彩光舎美術研究所(註 さいたま市にある老舗の美大予備校)へ通いました。そこで多浪生(註 複数年浪人をしている人。藝大浪人や医学部浪人とセットのキーワード。)に混ざってもデッサンの評価はいつも高かったです。

美術部では何週間も一枚に費やし限界まで描いたり、逆に予備校では短時間で形を描く訓練をするうちに、自分なりに何か掴めた感覚を得た瞬間がありました。

でも油絵を描くと先生から『齋藤は油絵を描くと、お前の中のハカイダー(註 石ノ森章太郎作のテレビアニメ作品『キカイダー』に登場する悪役。破壊ダー。)が出てくるなあ』と言われていました。

――ハカイダー?

油絵をめちゃくちゃに破壊してしまうんです。

時間は限られているのに絵の具が乾かないことに抵抗がありました。自分がもっと描きたいという欲求と画材が噛み合っていなかったのかもしれません。二十歳の頃の自分は『画材を活かす』など考えたこともなかったので。

「美大受験に向いてない・・・」

と心底思いました。結局描きたいものしか描けない。

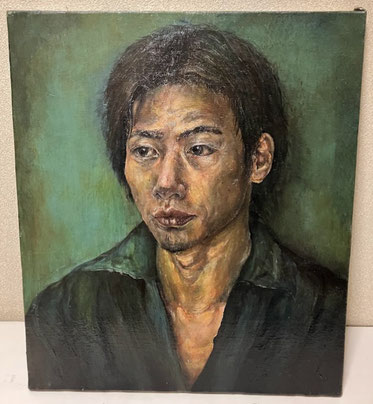

その頃のマイブームは『自画像』でした。

――まさか受験で自画像を…(笑)

当然軒並み落ちました。でも描きたくない絵を描くのは強いストレスを感じて集中出来なかった。痛い目にあって学びました。筆を持つ以前に、モチベーションを高め、集中出来るように自分自身の状態をコントロールしていくのも制作のうちだと。

――受験ではなくて作品だとすると興味深いですけれど。

ありがとうございます(笑)

大学側からすると

「大学に入る意味ないよ。家で描いていたらいいよ」

ということだったと思います。

――ああ。なるほど。

たと語るこちらはかなり良い作品!

偶然、受験課題が自画像だった東京造形大学に受かりました。

だから私は東京造形大学(註 東京都八王子市にある私立の美術大学)へ通うことになりました。

若い頃に様々な技法に触れたことが、画家として活きる

大学へは毎日毎日通ってる学生でした。造形大では絵画科へ通いました。

――銅版画は大学で始めたのですか?

少し遡るのですが、銅版画自体は17歳の時に始めました。教科書に好きな絵が載っていたんですが、写真のキャプションに『銅版画』と書いてあったんです。

それで、その日のうちに図書館へ行って銅版画の本を借りて自己流で始めたんです。銅板を削って、これで銅版画が刷れるだろうということで。

プレス機は高校にあったのですが使い方がわからなかったんです。それで『銅版だけ保管しておいて大学に行ったら刷ってみよう』と考えていました。5,6点ほど銅板を削ってずっと持っていました。

――へえ。では大学の授業で銅版画のやり方プレス機の使い方を教わったのですね。

それが授業で覚えたというわけでもないのです。

大学2年生くらいの時に版画の教室に私が勝手に入ってプレス機を回していたんです。そしたら版画専攻の人達が来て『誰だ?誰だ?』みたいになって。みなさんが『面白い子が来た』という感じで、道具の使い方を色々教えてくれたんです。それから版画専攻の方たちや版画の先生と仲良くなったのです。

――あまり垣根のない大らかな大学だったのですね。

そうですね。大学では油絵を描いている人の横で版画をやっている人がいたり、シルクスクリーンをやっている人がいたりという感じでした。

シルクスクリーンをする時に『ちょっと反対側持ってててくれないかな』と言うと、油絵の人が持っててあげたり、というような雰囲気がありました。

そういう環境にいると『ああ、シルクスクリーンってこうやって刷るんだな』などの発見があるんです。色々な技法の手順を近くで見ているので、それが何となくですが自分に蓄積されていくのです。

――いい環境ですね。

そうですね。とても勉強になる環境でした。すごく教室が散らかっていたのを覚えています。そこまで行くと誰も整理できなかったのでしょうね。

『夏は暑くて冬は寒い』厳しい環境。今はこの建物は無い。

日本画も写真もやりました。現像したり。そこに適正を見出した学生は写真に進んだりするわけです。1年生からそのような感じで色々な事を経験するんです。そして2年生になって各自専攻を決める。専攻の分かれ方は『形象』、『概念』、『版』という分かれ方でした。そして3年生で力をつけて、4年生で卒業制作を作る、という流れが一般的です。

――他の美大よりも専攻が分かれるのが早いですね。

はい。おそらく武蔵野美術大学などは3年生で専攻を決めるような事を聞いた気がします。

――齋藤先生は『版』を専攻したのですか?

そうです。17歳の頃図書館で銅版画の本を借りてからは、大学で銅版画をやることを決めていましたので。

あとは『卒業する頃には、木版画・銅版画・リトグラフ・シルクスクリーンの全てが出来るようになるだろう』と思ったので『版』を専攻しました。その頃の経験があるので今でも年賀状をシルクスクリーンで刷ったりします。グッズを木版画で刷ったりもします。何となくですが覚えているんですね。やり方を。専門家のレベルでは勿論ないのですが。他の技法のことが全くわからないとやはりハードルって高いと思うんです。だけど少しずつでも様々な技法に触れていると長い目で見て画家として行き詰まりにくくなると感じています。

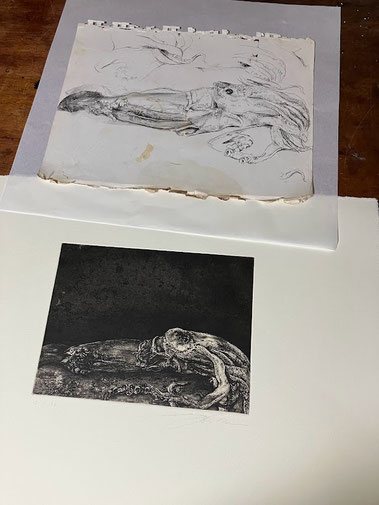

銅版に刻み込んでいった。全く無計画に、描いてはやめを繰り返し、完成まで2年程かかった。

『自分にとっては、その時に体感していた時間までが含まれているように感じる』

大学生時代の銅版画作品「無限景」95×75cm

コンテストへの出品を始めた大学時代

――大学時代に技術を蓄積し、それを生かして作品を作っていたのですね。高校生の頃の齋藤先生は本屋さんの上で作品発表していましたが、大学時代はどんなふうに作品発表をしていましたか?

学内の仲間の取りまとめをして、文房堂(註 東京都中央区神田の老舗画材店。創業は明治20年)で作品発表をしたりしていました。

取りまとめというとリーダーのように見えますが、『版』を専攻した生徒の中で男子学生が私一人だったからなのです。多勢に無勢でそういう事務や幹事は私の担当でした。

あとは学外でも展覧会に出品したりしていました。『全国大学版画展』が東京都の『町田市立国際版画美術館』で開かれるのですが、学内で何人か選ばれるとそこで大作を発表できました。

そして入賞すると全国の美大から全部で30人くらいなのですが、作品を買い上げてもらえて美術館に収蔵されます。そういう賞は画家としての経歴になります。

収蔵された作品「断片考ー2」銅版画 90×60cm

あとは美術館では『小作品』を販売することが出来ます。全国の版画のコレクターさんらが、売り切れる前にと駆けつけ、毎年初日の美術館はちょっとした盛り上がりになります。

その頃に私の作品を購入してくださったコレクターさんは、その後も作品を集めてくださったりして、とても良いきっかけとなりました。

私は会場で『大作も売ればいいのになあ』と思っていました。大作を購入してくださるお客様がいたら画家志望の美大生にとっては大きな自信になります。入賞すると美術館は1枚買い上げてくれますが、版画は1枚ではないですから。現実的な値付けの勉強にもなりますし。

でも大作は販売禁止だったんですよね。各大学が関係する展覧会ですし、色んな立場の方の事情があったのかもしれないなあ…。

初めての海外挑戦で…!?

私は海外のコンテストにも作品を出品していました。学校の枠から離れた場面で、2年生だから、3年生だからといったような立場も関係ないので、作品だけで勝負できるかなと考えました。あとは国や文化が変わった場合に、どう評価が変わるのかも知りたいと考えたからです。

――このインタビューを現役の美大生の方も読んでいるかもしれないので、海外のコンテストへの応募の流れを教えていただけますか?

インターネットで検索するんです。『print triennale(プリント トリエンナーレ)』とか『print biennale(プリント ビエンナーレ)』で検索するとバーッと出てくるんです。

それを白黒でプリントして要項を大学の机に置いておくんです。英語ですが大体〆切とかサイズはわかります。

友達にも声をかけて『やりたい人は一緒に出そうよ』

と言っておくと、〆切に間に合った人の作品が学校で集まるんですね。

版画の郵送って簡単なんですよ。額縁無しで良いので。それを郵便局へ持っていってEMS(国際スピード郵便)で送ります。5,6人で割り勘すれば安いです。

そういう感じで出品料のかからないコンテストに応募していました。

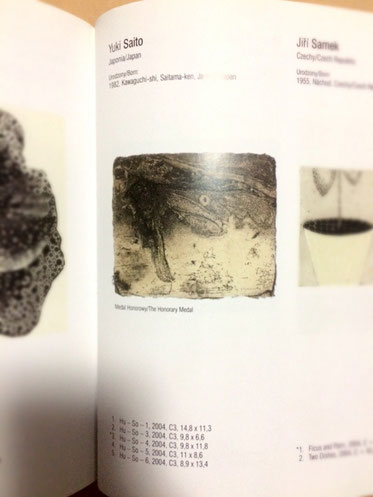

入選すれば自分の作品の載ったカタログが送られてくるんですよ。初出品の時に大賞を獲れたんです。大学3年生の時でした。

――ええっ!?学生時代に受賞したのですね。

そうです。面白いのは、私みたいな大学3年生が入賞して、日本ではベテランの作家が落選したりすることもあることです。海外だと関係ないので区別をしてくれないのです。

――なるほど。

そういうのを教えてくれた講師の方は、今も尊敬する先輩作家として関係が続いています。とても楽しい学生時代でした。

受賞を知った教授からは、

「今日からお前のことをもう学生とは思わない」

つまり『画家だと思っている』といわれて、嬉しかったことを覚えています。

「領収書はちゃんと保管して確定申告しなさいね」

とアドバイスをくれました。

――良い先生ですね。その頃の作風はどんな感じでしたか?

あなたが昔買ってくれた『蛾の死骸』を彫った作品などです。

――あれはその頃の版画だったのですね。珍しい版画だなと思って買ったのです。

あの『蛾の死骸』の作品はポーランドへ5点出品したうちの一つで、それが大賞を獲った作品です。

――そうだったのですね。齋藤先生が昔、そういった動物の死骸を収集していた話を聞いたことがあるのですが、学生の頃の話ですか?

机の中には『蛾』が入っていました。引き出しに。

自分が興味のあるものを集めて考察するのです。自分にとってどう見えるか、どう表現しようか考えます。その頃からずっとそういうスタイルです。

コンテストを通じて広がった繋がり

――大学を卒業した後はどんな活動をされましたか?

福福堂さんとのご縁も、そういったアートのコンペへ応募する一環だったのです。

――そうだったのですね。アールデビュタント(註 2010年から2017年にわたって開催された公募展。後援・埼玉新聞社。企画・福福堂。審査員は教育機関ではなく、百貨店・画商・新聞社などの美術品販売の現場の者が担った)で齋藤先生が入選されたのは2010年でしたね。

アールデビュタントに参加した頃から、より開かれた展覧会に向け具体的に活動するようになった齋藤さんは、その理由を次のように語っている。『このような活動をするのは、作った作品が連れて行ってくれる現実に常に従いたいからです。 親族や友人は「あなただから」見てくれます。同業者や専門家は彼らの「特別な知識」によって見てくれます。 そして、それ以外の人は単純にまず「その作品」に興味を持ち、その後私と出会ってくれます。 前知識なしに、その一点で人を感動させないといけないという厳しい面が作家活動にはあります。だからこそ自作が、作者の小さな檻を広げ、未知の出会いへと連れ出してくれるのです。』

はい。私は、私自身を知らない人からの自作へのリアクションに興味がありました。想定していなかった人に見てもらうことが好きでした。だからデザイン業界のことを知らないまま、リクルート主催のコンペなどに出したりしていました。

他の出品者から名刺をいただいた際、その中に博報堂の社員兼作家がいました。

「ハクホウドウという会社に勤めているんですか」

などと返し、相手がキョトンとしていたのを思い出します。自信満々で名刺を渡してきたと思うので、ちょっと申し訳なかったですね(笑)

それくらい世間知らずと言うか、怖いもの知らずでした。

(註 博報堂=大手の広告代理店。電通、博報堂、アサツーディ・ケイがトップ3といわれる)

――博報堂と福福堂とでは全然違いますものね(笑)

様々な分野で活躍するデザイナーさん達が審査員でした。私は、そこに虫の死骸を並べた大作版画を出品し、それが最終選考に残りました。10人だけ選ばれて1位になると個展が出来る公開審査のコンペでした。

私は3位で、その後3年間、デザインのお仕事に関わらせていただきました。猿の死骸の周りに蝿がたかっているカップ&ソーサー、藤壺がびっしり描いてある手拭いなど。拭くと痛そうでしょう?

――ははは(笑)

そういう展覧会は私もいつか企画してみたいと思って温めているんです。原画とグッズを並べて展覧会したりするのは面白いと思います。お客様にも親しんでもらえそうです。そういう所から画家としての人気に火がつくこともあります。

版画の精神性とも合っていると思います。版画は日常に溶け込みやすい雰囲気があり、「ちょっと壁にかけてみようか」と思えるところがあります。

絵画は、その作家のディープな世界そのものに触れる体験でもあります。毒にも薬にもなる。

一方でデザインされた状態のものにはもっとカジュアルな、別の魅力があります。

絵の持つ魅力、それが「ある」ことで癒される何かというものは、古代から根本的には変わらないと思っています。そこにいるぞ、あるぞ、という何かを見、心を震わせる根源的欲求があると感じます。

一方で、「絵を飾る」ということに関しては、どのような形になっていくのかは時々考えます。形を変えても生き抜く強さが画家にも必要かと思います。

同じ作品でも見せ方によって伝わり方に大きな差が出ます。

――そういう事は本来我々画廊が力を発揮しないといけない部分ですね。おっしゃるとおりだと思います。

〈了〉

(インタビュアー 福福堂編集部)

『断片』を並べた銅版画の作品 考察の歴史 インタビュー

2000年代に齋藤悠紀さんが制作していた銅版画『断片』シリーズ。今回、時を経てあらためてインタビュー形式によって考察を重ねてみた。

時を経て過去に作られた作品のもつ意味を改めて考察すると作品と社会の密接な関係や、作品自体の新たな魅力に気づくことがある。そんな美術の楽しみ方があることを読者の皆さんにご紹介して、アートコレクターの裾野を広げられたらと願っている。

大学院修了後、友人の作家とアトリエをシェアしながら制作を始めた頃の作品。

ビーチコーミングへ出かけ、そこで収集した断片的な貝殻や石、種子、骨格等を

並べて描いた銅版画のシリーズの一点。

断片となった貝殻や骨格、種子や石たち。それぞれに元々の姿やバックグラウンドがあった。断片となってしまった貝殻や骨たちだが、このように変形してもまだここにあって並んでいる。

齋藤さんはなぜこのような作品を描くことができたのだろう。

「私がこれらの断片に惹かれていた当時は、理由なんて今ほど解ってはいませんでした。でも断片に惹かれている事実があって、私は当時それを考察してみたいと思っていたんです。」

当時は収集癖や解剖学的な観点から評価をされたこともあったという。しかし今は『違う動機で描いていたのではないか』と語る。

「元々の形を失ってなおそこに並んでいるということが我々にとっての現実だと思ったんです。」

我々は他者がいて自分がいて、主張を出したり引っ込めたりして社会を構成している。物理的な戦いによって傷を負ったりもするし、故郷を失う人もいる。周りの環境の影響があって破損したのだから、それは『完全』だと言える。

「私は作品は現実そのものだと思っています。社会そのものだと思います。」

生まれたままの形、まっさらな赤ん坊の姿では生きていけないのが現実だ。この作品のように削れて断片になってもなお並び生きるのが社会の人々だ。この作品の良さはそこにある。

齋藤さんは、それに惹かれて作品を描いていたのだろう。

「この断片シリーズは、10年くらいかけて自分の思考が自分の作品に追いついてきたので、また取り組みたいテーマなんです。ただ発表した際のリアクションは薄い・・・。もう少し自分が上手く表現出来ればなぁ・・・。」

そう言って齋藤さんは頭を掻いた。

インタビュアー福福堂編集部

齋藤悠紀さんのプロフィール

1982 埼玉県生まれ

2008 東京造形大学大学院 造形研究科 美術研究領域 修了

◆美術館◆

(日本、アメリカ、中国、韓国、台湾、フランス、ポーランド、 ルーマニア、スペイン)

百貨店

(銀座三越、伊勢丹浦和、伊勢丹新宿 、東急たまプラーザ、福屋八丁堀、阪神、東武池袋)

全国の画廊などで発表しています。多層ガラス絵、銅版画など。

◆近年の個展◆

’22 「夜と花」高槻阪急

「多層ガラス絵、銅版画」アートゾーン神楽岡(京都)

「夜ばなし」アートギャラリーミューズ(群馬)

「月歩」福屋八丁堀本店

’21 「短夜」 伊勢丹浦和

’20 「夜行」 福屋八丁堀本店ギャラリー101

’19 「薫風個展」 阪神梅田

「行き交ふ」 伊勢丹浦和

’18 「見るなの座敷」 銀座三越

’17 「光の糸」 伊勢丹浦和

「野をしたむ」 東急百貨店たまプラーザ店

’16 「の間」 伊勢丹新宿

「あけたて」 伊勢丹浦和

「骨の森の中で」 柳沢画廊/さいたま

「一間の漂泊」 アートギャラリーミューズ/前橋

’14 「Stranding Cafe」 Sawyer Cafe/西荻窪

’13 「びょうびょう」 柳沢画廊

’12 「観測小屋」 ギャラリー上原/渋谷

「漂う天球」 伊勢丹浦和

「観測」 養清堂画廊/銀座

◆受賞◆

’09 空間国際版画トリエンナーレ 買い上げ賞 ソウル市立美術館/韓国

’07 PRINTS TOKYO 2007 審査員特別賞 東京都美術館/上野

’05 第5回クルジ国際版画ビエンナーレ 佳作賞 NapocaArtMuseum/ルーマニア

第12回ウッヂ国際版画トリエンナーレ 名誉メダル賞 WillaGallery/ポーランド

◆パブリックコレクション◆

WillaGallery、NapocaArtMuseum、東京造形大学図書館(八王子)、うらわ美術館(さいたま)、鹿沼市立川上澄生美術館、町田国際版画美術館、国立台湾美術館(台湾)、MECCA DESIGN GROUP(韓国)、日本美術技術漫画博物館(ポーランド)

作品解説2 齋藤悠紀のガラス絵「夜の透き間ー花の匂いー」

(Multi-layered Nights ーscent of flowersー)

齋藤悠紀

技法:多層ガラス絵(3層) 画面サイズ:329×622mm

制作年:2021年

齋藤悠紀の人気シリーズ『多層ガラス絵』の『夜の透き間ー花の匂いー』。

西洋人はドアをしっかりと締めてプライベート空間を作り部屋の中では裸だったと聞いたことがあるが、日本では聞かない。壁に耳あり障子に目ありという言葉があるほどだから。

西洋のドアと違って日本の襖(ふすま)は気密性が低い。湿度や気候によってそういう和のしつらえは生まれたのだろう。襖で仕切られていても向こう側の気配がわかるほどだ。だがそれが和のしつらえの面白さだ。

ヌーディストに関するような人対人の話だけではなく、自然と日本人との繋がりも同様だ。葉っぱの影が障子に落ちるとか、鳥や虫の声を愛でる、花の香が風に運ばれてくるのを感じられるのが和のしつらえである。和のしつらえは機能性の話だけにとどまらず、文化ともリンクしている。

作者は多層ガラス絵を制作しているが、ガラス絵はオランダが発祥だ。西洋の技法を学び用いて日本文化を描いている。「夜の透き間 ―花の匂い―」では襖の向こうから枝垂れ梅の香りがするように、夜の透き間から梅の香りが漂うことを描いている。

和のしつらえと文化のリンクを、多層ガラス絵のしつらえを利用して強調している。

(作品解説 福福堂編集部)

齋藤悠紀さんの展覧会情報

齋藤悠紀 個展

―多層ガラス絵―

かさねのいろめ

2026年1月7日~13日

10:00~19:30 ※最終日は午後5時終了

伊勢丹浦和店 6階 美術サロン

入場無料

コメント