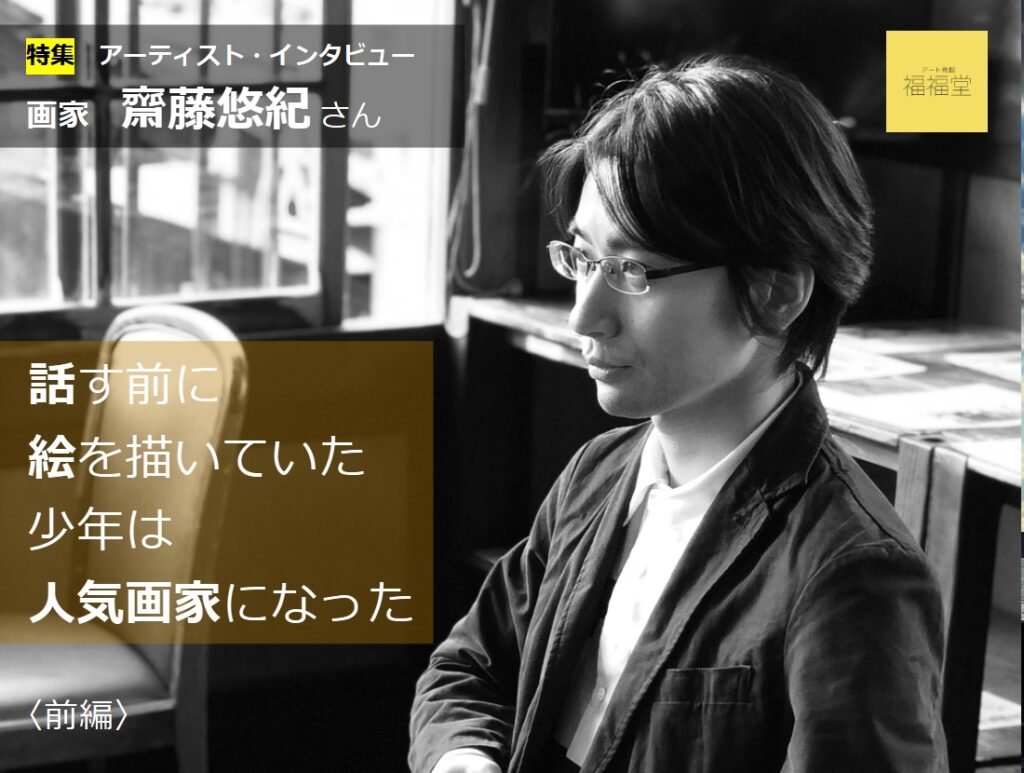

人気画家・齋藤悠紀さんに、福福堂の編集部がインタビューをしました。齋藤悠紀さんの半生もまた作品同様個性的でした――そんな、画家・齋藤悠紀さんのインタビューをお楽しみください!

画家 齋藤悠紀さん インタビュー〈前編〉

絵と作品の違いに気づいた少年時代

――今日はインタビューよろしくお願いします。さっそくですが齋藤先生と『絵』との出会いについてお聞かせください。

今日はよろしくお願いします。私、小さい頃の記憶がほとんどないんです。

「テレビを見ていてCMになると落書きしてる子だったよ。チラシの裏にずっと絵を描いてたよ」

と、親から聞かされました。

――画家になりたいと意識したのはいつ頃ですか?

絵が好きだったので小学生の頃にはもう『画家になる』と言っていた気がします。でもはっきり画家になろうと思ったのは中学2年の頃でした。具体的な出来事がありました。

――どんなことがあったんでしょう。

美術の授業の時に『自画像を描く』という課題がありました。その時に『自分』とは一体何だろうと考え、『変化していくものだ』と思ったんです。変化し続ける途上に『自分』というものがある、と。そういう理由から『時間をテーマに自画像を描こう』と思いました。作品自体は稚拙だったかもしれませんが、自分なりにまとめることができました。

それまでの私は、形のある花や風景をテーマに絵を描いていました。だけど『形が無いもの』『概念的なもの』でも具体的に作品に残すことができるんだと思いました。『絵』と『作品』は違うんだと気づきました。

「作品を作ることって、たぶん一生かけてやっても面白いだろうな!」

その時私ははっきりと画家になろうと思いました。14歳のときでした。だから高校では美術部に入ったんですね。

私は上手に話せない!

――すごく興味深い話です。齋藤さんは高校の美術部でどのように過ごされたのでしょう?

私、当時はほとんど上手に喋れなかったんです。いまではあまり信じてもらえないですが(笑)

――えっ!?想像がつかないです。齋藤さんはすごく流暢にお話されるイメージなので。

高校生の頃は、本当に『あー…』とか『うー…』とか。言いたいことがあるけどどう話していいかわからなくて。たぶん変わった人だと思われていたんですよね…。手は動くのですが、口は回らず、特に絵のことに関しては全然言葉がまとまりませんでした。だけどその高校の美術の先生は、そんな私を受け入れてくださる方だったんです。

「ふむふむ…こういうこと?」

「はい」

というような感じでした。今考えると先生は先生の天才だったのかもしれないです。

――良い先生と出会えたのですね。

先生は私だけにではなくて、他の生徒の事も良くしてくださっていました。決めつけて喋るのではなくて、話を聞いて必要な事をアドバイスしてくださる先生でした。みんなに慕われる先生でした。先生とはいまでも交流があります。

――その先生に理解してもらえたことは大きかったのですね。

大きいと思います。その美術部の生徒には後に画家になった方が何人かいます。瀬下梓さん(日本画家)とか藤井誠さん(洋画家)とか。

多分彼女達にとっても印象深い先生として残っているのではないでしょうか。

「俺はここにいるぞ!」と語る、アルゼンチンの『手の洞窟』

――素晴らしいですね。それにしても、齋藤さんがなぜ今ではこんなにも解りやすく話せるようになったのか、その理由が知りたいです。

今、私が話せるようになったのは自分で先生をやるようになったからかもしれません。私は9年間、地元の県立高校で美術の非常勤講師をやっていました。

学校では、美術の魅力を感じてもらわないといけません。共通言語がない相手には、彼らにとって分かりやすい例を挙げ、丁寧に語らないと理解してもらえない。『なぜ絵を描くのか』『どうしてこういう事をしなければならないのか』を語らなければならない。

しながら、その時に考察したことが

その内容物になるという制作方法は、

画家を志してから変わらない。

人は『なぜやるのか?』の理由に納得すれば『やる意義がある』と思って自主的にやるんです。

先生をしているあいだ私は、『なぜ絵を描くのか』を語ることと『生徒の名前を覚えること』を大切にしてました。そうやって先生を9年している間に私は喋れるようになったんじゃないかなと思います。

――なるほど。ちなみに『なぜ人は絵を描くのか』その理由を私は知りたいのですがお聞かせいただけますか?

えっと、私は相手によって答えを変えていました。質問のレベルが人によってちがうんですね。

「なんで絵を描かなければいけないの?」

という言葉は、画家から聞かれた場合と、10代の、ほとんど絵を描いた経験のない子達から聞かれた場合とでは質問の意味が違うんですね。アウトプットの言葉としては同じなのですが。

――はい、そうですね。意味が違います。

「絵なんて、生活に余裕のある金持ちだけがやる趣味」と私に直接言ってくる生徒もいました。しかしこれも一面的な捉え方でしょう。

太古の人類は、今より遥かに生き死にが身近にあったはずです。そんな彼らが絵を描いた意味を考える高校生はどれくらいいるでしょう。例えば洞窟の中に手のひらが重なっていて、輪郭に塗料を吹き付けた痕跡のような絵。

私はあれを見ると感動するんです。

「俺はここにいるぞ!」

という事をその壁に標したんですね、きっと。それを私はすごく『わかるぞ!』と思うんですよね。手の形は人それぞれ違うから。

「ここに私という人間がいた」

という痕跡を残したかった。あれは作品、アートです。

――ああ。そうですね。

あれを見ると私は心が震えます。『何千年、何万年経っても人間は同じじゃん』って。今の人間と地続きなんだ、と。それが人が絵を描く理由の1つだと思うんです。

――面白いです。

面白いですよね!アートって。

――美術部はきっと楽しかったでしょうね。

美術部の友達にも恵まれていたとも思います。2~3ヶ月というふうに制作期間を決めて、みんなの絵を並べて『合評会をやろうよ」と言っていましたよ。〆切に間に合うように作品を作って、プレゼンをして、他の人達の意見を聞くみたいな事をしていました。

合評会って人間関係ができていないと出来ないんですよ。関係性が浅い段階で踏みこみすぎると、関係性自体が修復不能になります(笑) ある程度人間関係が出来ていたからこそ合評会ができた。 自分を語る経験、自分と向き合う経験が出来たことは大きかったと思います。友達との合評会は、私が画家になる第一歩だったのかもしれません。

「幾らでもいいから作品を買う。この子は画家になるから」

美術部の中だけではなく、美術部の外でも作品発表をしていました。

外の人に対してどのようにアピールしていくか、外の人から自分の作品はどのように見えるんだろうか、という事に当時から興味があったんですよ。だから学外での展示を企画したりしていましたね。

〈『星に願いを』・B全パネルサイズ(103×72.8cm)

・油彩・1999年頃〉

例えば本屋さんの上の方のレンタルスペースで『学外展を年1回やろう!』ということを、浪人生時代までやっていたので2~3年やっていました。

――へえ。今と変わらない。値段をちゃんとつけて売っていたら今と変わらないですね。

はい。学園祭で絵を飾っていたら後輩のお母様が

「幾らでもいいから値段を付けて売って欲しい」

と言ってくれました。その時が『値段』というものに向き合った初めてのときですかね。高校3年生でした。

「この子は画家になるから。絵を見ればわかる。」

と仰って。その方は我が子の絵ではなくて、私の絵を買ってくださったのです。

「今でもその絵を玄関に飾ってるよ」

とその後輩が教えてくれました。

「俺の絵は飾ってないや」

と笑って彼は言いました。

――目の肥えた方だなあ。

はい。驚きました。嬉しかったです。

――ちなみにその時の『値段』の付け方はどうやってやったのでしょう。

その時にもらっていたお小遣いの値段、かける2くらいにしました。幾らだったかは忘れましたが。

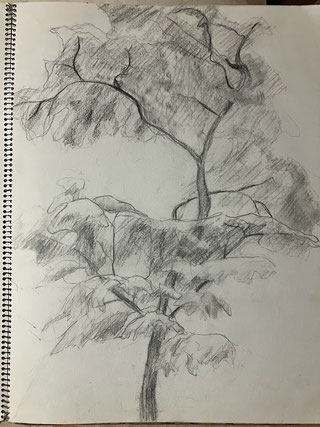

訪れた。高校2年の作品。鋭い線描は

すでにこの頃から。

〈『林』・F8号サイズ(45.5cm×38cm)

・キャンバスに油彩・1999年〉

――理由はあるんですか?

2ヶ月分のお小遣いがもらえたら嬉しいな!と思いました。

『こんな安い値段は嫌だ』と思う値段をつけるのはやめよう、とは感じました。買ってくださるとは言っても安すぎるのは嫌だーと思いました。

生意気な18歳です(笑)

――はは。齋藤先生が『絵描き』以外の仕事をするところを私は想像ができないです。

それはそうかもしれないですね。絵描き以外の仕事をしようと考えていなかったなあ…。

――高校3年生で作品が初めて売れて、その後の大学での活動はいかがでしたか?

浪人しました。

――えっ!?浪人してたんですか。

そんなにトントンと行かないんですよ…(笑)

→後編「齋藤はデッサンは頭抜けてるけど、油絵はハカイダーだなぁ」へ続きます。

インタビュアー 福福堂編集部

画家 齋藤悠紀さんに聞く!『1日のルーティン』

ここでは『画家』の一日をご紹介します。

『画家』はいったいどんな生活をしているのか。

普段はなかなか見ることのできない『画家』の或る一日を切り取ってみたいと思います。

(文 画家・齋藤悠紀さん)

6:00頃 起きてすぐに制作開始です。

昼くらいまで制作します。

・新作の版画の試し刷り

・新しい額装の決定

・描きたいと思っている新作の構図の決定~描き出し

など、決めないといけないことを中心に仕事をします。

12:00頃 昼食

13:00頃 昼飯後は大きめの作品など、

既に制作がスタートしているものの続きを制作します。

17:00頃 夕方くらいにコーヒー。コレクターさんにいただいた備前のカップ。そのコレクターさんは御隠れになり、もうお会い出来ないのが残念でなりません。いつも激励してくださったことをアトリエで思い返しながら新作に向かいます。

18:30頃 夕食

20:00頃 夜は銅版画のエディション刷りをします。木製ハンドルは、先輩作家に譲っていただいたものを鉄工所でカスタマイズし、プレス機に取り付けました。度重なる刷りで年々味わいが出、ツヤツヤになってきています。

その他には

・黄袋を作る

・額縁の箱を作る

・PCを使う仕事

・制作スペースの掃除

などをして過ごします。

23:00頃 就寝

もちろん日によってスケジュールはずいぶん変わります。

多層ガラス絵から見える 考察の歴史、画材・技法インタビュー

近年の人気シリーズ『多層ガラス絵』

多層ガラス絵はなぜ魅力的なのだろう。

画家の齋藤悠紀さんに多層ガラス絵が生まれたきっかけを尋ねてみた。

多層ガラス絵 考察の歴史 インタビュー

「もともと私が銅版画で描いていた『襖(ふすま)』や『障子』をスライドさせるイメージから多層ガラス絵は着想を得ています。現実の世界の『多層性』が多層ガラス絵のテーマの1つです。」

自分と他者との関わりそのものが社会であり、現実の世界そのものだ。

齋藤さんが『多層性』に興味を持ち続けてきた理由は、芸術作品が多層性を持つ社会そのものを反映していると感じていたからだろう。

「通常、版画の紙が前にあると後ろの絵は見えません。しかし紙ではなく透明なガラスであれば後ろの絵も見えます。」

絵巻の時代にはなかった『ガラス』を作品に使うことで『多層的』な表現は可能となった。このように今までにはあまり使われなかった新しい素材や技法への関心を持つことは、画家独自のテーマを作品に落とし込む際に必要となる能力だろう。

さらに齋藤さんがいま考察を重ねているテーマについても尋ねてみた。

「『多層性』とともに『時間表現』をテーマとしているのが多層ガラス絵です。それは鳥獣戯画などの絵巻にまつわる『時間表現』をベースにしています。

絵巻を両手で持って、絵を見ます。右手と左手でくるくると絵巻を繰りながら見ることが出来ます。だから横長に流れていく構造となっていて、その空間表現の中で時間を表現しています。」

「私は絵巻を自分なりに再解釈したいと考えました。

折りたたむような形で。それぞれを1枚の絵のような形にしてみる。

そして正面からスコーンと奥まで透けて見える状態にしたら、1つの視点なのだけれどどこに視点が定まっても良い状態ができる。しかも絵巻の時間感・空間感を含むことができると考えたわけです」

多層ガラス絵の作品には鳥獣戯画と同様に数多くの兎が登場する。齋藤さんは絵巻というフォーマットをオマージュしていることを表すために兎を描いている。

齋藤さんは多層ガラス絵の中に時間を閉じ込めたいのだろうかと尋ねてみた。

「時間を閉じ込める…というのとも違いますね…。時間を感じる、時間感があるということを描きたいんですよね。例えば左から右へ一本の線を引くと、左に線が残っていき今ペン先で線が生まれ続けている。登場するうさぎたちの物語も、線的な時間の表現なんです。」

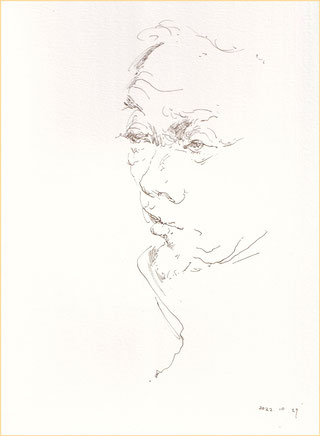

イング。『何があろうとその場で描き

始めその場で描き終えます。ドロー

イングをし、いい線だなぁとか思いながら

その場で死ねたら理想的ですね。

ちなみにここで描いた時は、蚊が多く、

身体中刺されとても痒かった。』

齋藤さんは蚊に刺されにくい方法について、

その後詳しくなった。

ここで齋藤さんが画家になることを決めた中学生の時の話を思い出した。

美術の授業の時に『自画像を描く』という課題がありました。 その時に『自分』とは一体何だろうと考え、『変化していくものだ』と思ったんです。変化し続ける途上に『自分』というものがある、と。そういう理由から『時間をテーマに自画像を描こう』と思いました。

『自分とは変化していくものだ』と中学時代の斎藤さんは語っている。齋藤さんの人生を1本の線に見立てると、現在地はペン先で生まれたばかりの線だ。齋藤さんはこれからも線を引き続けていくし、それは変化するものだからこれから先のことはわからない。

「私は今、ひとことで『時間表現』と語っていますが、まだ自分でもよくわかっていない部分があります。制作と考察を何度も繰り返すなかで何年か経た後に振り返ってみて自分が何に惹かれていたのかがわかったという事はこれまでにもありましたから。」

多層ガラス絵に登場するうさぎたちの物語も、明確な結末があるような物語とはなっていない。この先の物語は決まっていないという事を感じさせる。

そう考えると、『作品に時間を閉じ込める』という窮屈な表現はふさわしくなかった事に気づく。時間は閉じ込められるような性質のものではなく、画家自身と同じで変化しながら続くものだからだ。

これからも『多層ガラス絵』を通して社会を考察する画家・齋藤悠紀さんの作品を追っていきたい。

(福福堂)

多層ガラス絵 画材と技法 インタビュー

多層ガラス絵はどのようにして作られているのか一見してわかりにくい。そこで齋藤さんに多層ガラスの画材と技法について尋ねてみた。

「夜行へのいざない」

(The temptation of the night lines)

齋藤悠紀

制作年: 2020年

技法: 多層ガラス絵(3層)

画面サイズ: 393×341mm

「私はもともと銅版画をやってきました。多層ガラス絵にはその技法が使われています。」

透明なガラスにどうやって絵を描いているのだろうか。

「まずガラスにグランドを塗ります。(註 グランド=銅版画で使う腐食どめ。マスキング。見た感じは醤油に似ている。薄茶色で半透明。アスファルトや蜜蝋が主成分。ワックス。)ワックスなので乾いても削り落とすことができるんです。これが油分だと固まってしまうので削り落とせないのですが。 黒兎はグランドを削り残したものです。私はグランドに煤を混ぜて濃度調整をしているので、グランドを削らなかったら黒兎、結構削ると白兎、中間ぐらいならその間くらい、というように濃度調整ができます。そのグランドの濃さを変えることで自在な空間表現ができます。」

一番手前のガラス(見る人の側)は、かなりグランドを削り落としている。

「奥のガラス絵が見えくなるから手前のガラスのグランドはかなり削り落とします。ですから図像の制約はもちろんありますね。奥の方のガラスは全面ベタとなっていて、グランドを削ることで図像を描いています。」

写真の多層ガラス絵『夜行へのいざない』は3層だ。これを例にして各層の解説をしてもらった。

「1層目(見る人側)に、障子や引手、そして黒兎や手前にいる白兎たちが描かれています。2層目には白兎が数体だけしか描かれていません。ガラスのほとんどが透明です。奥の3層目には月や白ウサギが描かれています。」

なるほど、よくわかる。しかしこれは動画か実物で見たい。そんな作品だ。

齋藤悠紀さんのプロフィール

齋藤 悠紀 Saito Yuki

1982 埼玉県生まれ

2008 東京造形大学大学院 造形研究科 美術研究領域 修了

◆美術館◆

(日本、アメリカ、中国、韓国、台湾、フランス、ポーランド、 ルーマニア、スペイン)

◆百貨店◆

(銀座三越、伊勢丹浦和、伊勢丹新宿 、東急たまプラーザ、福屋八丁堀、阪神、東武池袋)全国の画廊などで発表しています。多層ガラス絵、銅版画など。

◆近年の個展◆

’22 「夜と花」高槻阪急

「多層ガラス絵、銅版画」アートゾーン神楽岡(京都)

「夜ばなし」アートギャラリーミューズ(群馬)

「月歩」福屋八丁堀本店

’21 「短夜」 伊勢丹浦和

’20 「夜行」 福屋八丁堀本店ギャラリー101

’19 「薫風個展」 阪神梅田

「行き交ふ」 伊勢丹浦和

’18 「見るなの座敷」 銀座三越

’17 「光の糸」 伊勢丹浦和

「野をしたむ」 東急百貨店たまプラーザ店

’16 「の間」 伊勢丹新宿

「あけたて」 伊勢丹浦和

「骨の森の中で」 柳沢画廊/さいたま

「一間の漂泊」 アートギャラリーミューズ/前橋

’14 「Stranding Cafe」 Sawyer Cafe/西荻窪

’13 「びょうびょう」 柳沢画廊

’12 「観測小屋」 ギャラリー上原/渋谷

「漂う天球」 伊勢丹浦和

「観測」 養清堂画廊/銀座

◆受賞◆

’09 空間国際版画トリエンナーレ 買い上げ賞 ソウル市立美術館/韓国

’07 PRINTS TOKYO 2007 審査員特別賞 東京都美術館/上野

’05 第5回クルジ国際版画ビエンナーレ 佳作賞 NapocaArtMuseum/ルーマニア

第12回ウッヂ国際版画トリエンナーレ 名誉メダル賞 WillaGallery/ポーランド

◆パブリックコレクション◆

WillaGallery、NapocaArtMuseum、東京造形大学図書館(八王子)、うらわ美術館(さいたま)、鹿沼市立川上澄生美術館、町田国際版画美術館、国立台湾美術館(台湾)、MECCA DESIGN GROUP(韓国)、日本美術技術漫画博物館(ポーランド)

作品解説1「玄兎あそびー空鏡ー」

「玄兎あそびー空鏡ー」

(Moon PlayーSky mirrorー)

技法:多層ガラス絵(3層)

画面サイズ:420×300mm

制作年:2021年

齋藤悠紀の人気シリーズ『多層ガラス絵』の『玄兎あそびー空鏡ー』。

月食を描いた作品。どれが月でどれが太陽でということよりも、そのお互いの関係性に主眼をおいた作品だ。

月は満ち欠けをするが、それは地球から見た場合の話だ。月自体はずっと丸い。地球が動くので太陽の光が月に届かないだけである。

作者はそれを襖の間で表現している。襖の各層に天体を描きそれぞれの視点から見え方が変わることを強調している。どれが真実で嘘というわけでもない。お互いが相互に影響しあい成立しているということだ。

襖の引手や兎の裏面は赤く彩色されている。うっすらとだが表から見てもその気配を感じ取れる。奥のガラスに描かれた天体から見ると兎は赤く見える。引手の裏側も月から見ると赤く見える。

3層のガラスにそれぞれ兎や星が描かれている。兎のシルエットが月とみられる星に映っている。画面の手前には太陽の存在があることがわかる。太陽は描かれていないのに描えかれている状態。影なのに反転している兎。月には黒兎がいるというが元々は月食と同じで影だったのかもしれない。

さまざまな立場からの視点をガラスの層やガラスの裏表を利用して描くことができるのは、多層ガラス絵ならではの特徴である。

そしてさまざまな視点を取り込みながら絶妙に調和を保ち、作品として完成させることができるのがこの作者の特徴だ。

(作品解説 福福堂)

齋藤悠紀さんの展覧会情報

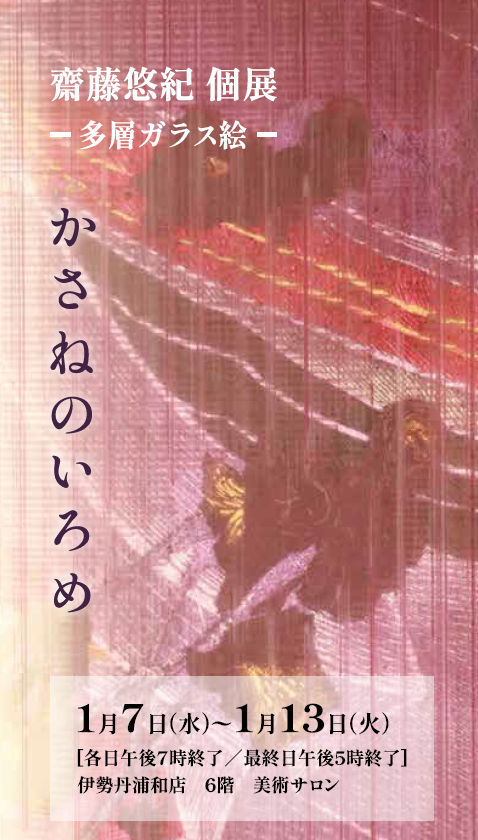

齋藤悠紀 個展

―多層ガラス絵―

かさねのいろめ

2026年1月7日~13日

10:00~19:30 ※最終日は午後5時終了

伊勢丹浦和店 6階 美術サロン

入場無料

コメント