鮮やかな色とりどりの花が、画面いっぱいに広がり目を楽しませます。しかし、ふっとした瞬間に、その画面から人の顔や動物の姿が浮かび上がってきます…。ダブルイメージの画家、河端通浩(かわばた みちひろ)は、トリッキーな視覚のしくみを活かしながら、消えゆくものたちを画面にとどめます。ダブルイメージのスタイルはどのようにして生まれたのでしょうか。アートコンサルタントの亘理隆がインタビューしました。

河端通浩さんにインタビュー

陶芸の里で花をデッサンしていた少年時代

──どういう子ども時代を過ごしましたか。その頃、絵との関わりはありましたか。

「父親が陶芸家で、愛媛県砥部町※の旧広田村という自然豊かな山村で過ごしました。山菜を採ったり、野イチゴを食べたり、道もないような山へ子どもたちだけで登りに行くこともありました。小学校4~5年生頃には既にデッサンらしきものを描いていました」

※砥部町:愛媛県の中央に位置する町。240余年の歴史を持つ「砥部焼」(県無形文化財)の産地で、現在も100余りの窯元がある。

──デッサンは身近な自然を描いたのですか。

「そうですね。周りは自然にあふれていたので、花や昆虫を持ち帰って描いていました」

──陶芸家の家で育ったことの影響はありましたか。

「親が物作りしている姿を間近で見てきたので、自分も描いてみようというきっかけになったのかもしれませんね」

──河端さんご自身は、陶芸をやってみようとは思わなかった…

「小学生の頃にろくろを体験して楽しかった思い出はありますが、将来陶芸家になろうとは思わなかったです。親も子どもの自主性に任せる感じでした」

──いつ頃から画家を意識しだしたのでしょうか。

「高校では最初理系を選択したのですが、2年生の中盤ぐらいから美術の道に進みたいと思いました。そこからは地元の絵画教室に通い、夏休みは東京の美術予備校の夏季講習を受けました」

理系から美術へ進路を変えた

──最初は理系の大学に行こうと思っていたんですね。

「はい。小学生のとき、理科の自由研究で県の発表会に出たことがあります。今でもそうですが、世の中の仕組みがどうなっているのか、自分なりに調べることに興味を持っていたと思います。この関心は、今は作品作りに活かされていると思います」

──進路を理系から美術に変える、大きなきっかけはあったのですか。

「高校では美術部だったので、そこで絵は描いていました。その頃に見た、明け方の青に染まった街の光や空気感が心に深く響き、印象に残りました。自分の感じている世界の見え方を表現できる美術もいいなと思ったことは覚えています」

──河端さんはどの学科を志望されていたのですか。

「油絵です。自分なりに考えて自由に描けるところがよかったのかなあ…」

──武蔵野美術大学には、現役で受かったのですか。

「いえ、4浪後です。ずっと東京藝術大学だけを受けていました。予備校では充分勉強出来たので、違う環境を求めて武蔵野美術大学に進学しました」

──浪人生活は、結構つらかったんじゃないですか。

「応援してくれている両親のためにも結果を出したいと自分を追い込んでいたので、辛さはありましたね。でも、高いレベルで挑戦したい気持ちはありました」

学問としての美術が、創作のヒントになった

──武蔵野美術大学で学んで良かったことはどんなことでしょうか。

「実技だけでなく、美術史や絵画のしくみといった教養科目に興味をもって、作品の土台作りを頑丈にしていきました。特に色彩学や図学※を勉強して知識を深められたことは大きかったです」

※図学:ユークリッド幾何学を基本とする学問で、画法幾何学ともいう。三次元空間内の図形を平面上に表す方法を研究する。

──図学が絵を描くことに結びつく…

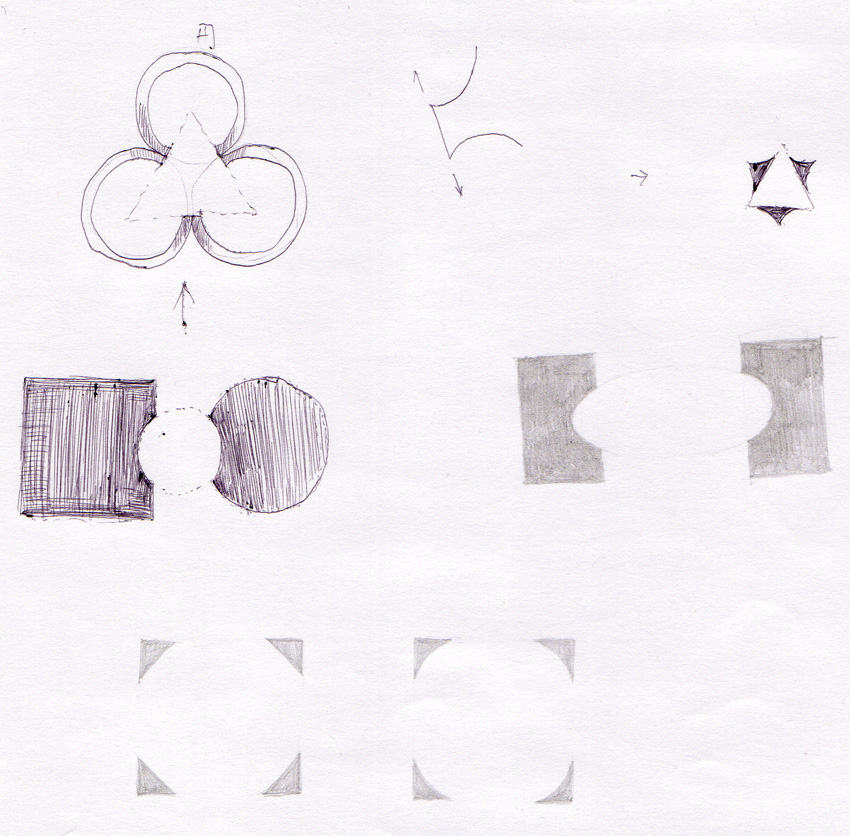

「例えばこの絵は、バレリーナに見えてきます。こういう不完全な形でも、イメージを補ってものを認識できる目の働きがあるんです。それをヒントにして描けないかなと思案した作品です。見えるしくみを考えるのが楽しく、色々考えながら描いていた時期です」

──もうこの頃から、その後に描いているダブルイメージ※の絵画につながる方向性が出てきている感じですね。

「大学3~4年生ぐらいからだんだん視覚の効果などを意識した作品になってきました」

※ダブルイメージ:河端通浩さんは、一見『花を描いた絵』と思って見ていると、その中から隠れている女性の顔が見えてくるような、錯視を利用したダブルイメージの作品を描いている。

一見、抽象的な絵をじっとみつめると、バレリーナの姿が浮かび上がってくる。

卒業制作のコンセプトは、hide-and-seek

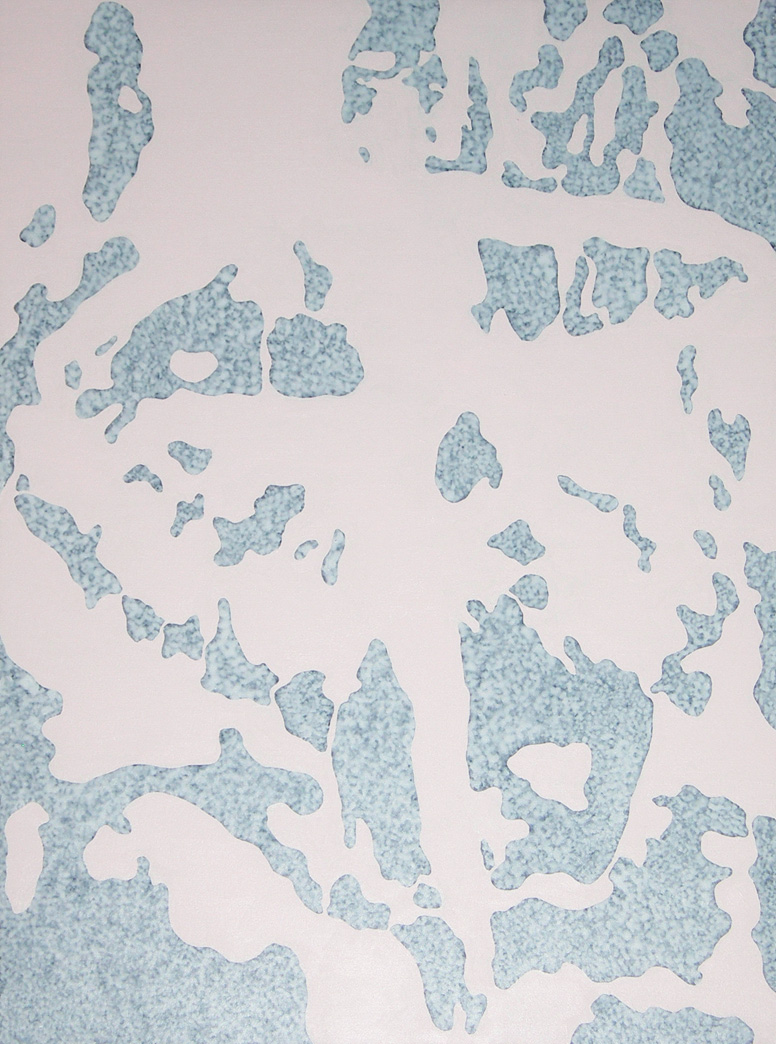

同じテーマを追求していたことがうかがえる、卒業制作の作品。

──卒業制作もその方向の作品だったんですね。

「hide -and- seekというコンセプトで制作した作品です」

──もう少し、詳しく説明してもらえますか。

「hideは包み隠す、表に表さないこと、seekは探し求める、得ようとすることを意味します。卒業制作では『見えないこと、見えること、見ようとすること』をテーマにしました。認識した対象が、違う姿に見えたり実際に違っていたりする場合に、視覚の混乱が起きるんです。一つの例として動物の保護色(体の色)を挙げると、蛙が周囲の岩に合わせて色を変え風景に溶け込んだとき、岩を蛙だとは思いません。存在は弱いものとなります。ですが、”見ようとする行為”が隠れたものを見つけた時に受ける刺激は強いですよね。そこをコンセプトに仕上げた作品です」

──武蔵野美術大学卒業後は、東京藝術大学大学院に進みましたね。

「大学院は芸術学専攻美術教育研究分野(絵画)に進学しました。東京藝術大学の美術教育はアトリエがあり、全員がそれぞれの専門分野で作品制作をしています。個々の制作を通して、人間にとって美術とは何か?ということを理論的に研究するところなので、自分にぴったりだと思いました」

追求しているテーマは変わらないが、シンプルな線と形によって表現されている。

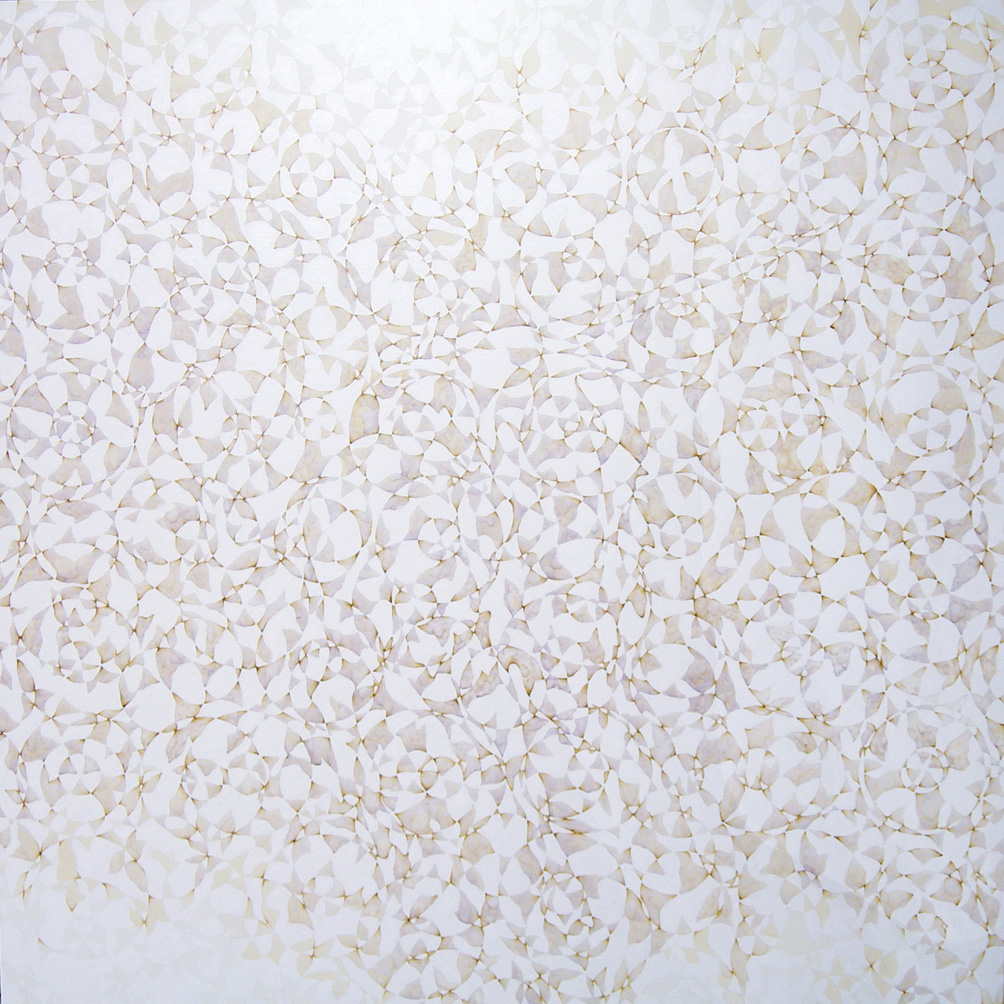

──白地に赤い線で不定形な形がいくつも描かれている絵がありますが、これは大学院生時代に描いた作品ですか。

「そうです。雪の結晶からヒントを得てパターン的なものを作りました。それが崩れていく中に人が見えてくるイメージを描いています。学部の制作の延長線上で、新しいことができないかと考えて描いた作品です。温かくなって結晶が溶けているイメージにしたかったので赤を使いました」

──これ以前に比べると、使っている色数が減り、とてもストイックな印象です。

「色数を絞ることで、線と形を強調したかったということです」

──線に興味があったということですか。

「特に形ですかね。雪が溶けた結晶にも見えるし、人にも見えるような。やはりそこの部分が面白いと思って作品をつくっていました。パターンとか連続性が崩れたときに何かに見えてくること、例えばもっと崩れてしまうと人が見えなくなってしまう、そこをやりたかった感じです。これは大学院修了後の具体的な花や小動物を描く絵のコンセプトにも繋がっていきます」

──こういう作品はどうやって描いていくのかとても興味があります。

「どのようにパターンを消していけば、人物に見えるのかという、消す作業です。それをやっていくと人が見えてくる」

──最初は全部人をしっかり描いているのですか。

「頭の中にイメージはありますが、先ほども言ったように不要な部分を計算しながら描いています」

──学部の卒業制作の作品と表面は変わっていますが、視点の働きに関心をもって突き詰めているところは変わらない感じですね。修了制作は、どんな作品を仕上げたのですか。

「パターンを描いた抽象画のように見える絵です。じっくりと形を辿っていくとユニコーンのような架空の動物が、わずかに見えてくる絵画を描きました」

画家への道に向かって、布石は打っていた。

──大学院を修了してからは、どうやって生活していこうと考えていましたか。

「画家の道しかないと思ってひたむきにやっていきました。生活のために予備校の講師もしていました」

──予備校の講師をしながら、画家としての仕事もしていたということですね。

「そうですね。その後は世界堂新宿本店のアートカルチャースクールの講師をしています。それ以外は制作に費やしていました」

──別の仕事をしながらだと、制作時間が取れないとか集中できないということはなかったのですか。

「いずれの仕事も週に3~4回だったので、残りの日はしっかり自分の制作時間として確保できて問題はなかったです」

──その頃は、どういう場で作品の発表をしていたのですか。

「大学院を修了したあと、ギャラリートリニティで最初の個展があり、そのあと三越銀座店での展示がありました。学生の頃から作品を見てもらうためにブース型の公募展やアートコンペティションに積極的に作品を出していました。三菱アートゲートプログラムも大学院を修了してすぐの頃に応募して入選しました」

──美大在学中から、将来画家として生活することを意識していたのですね。

「そうですね。ギャラリートリニティから声をかけられたのも、ブース型公募展で作品を見てもらったことがきっかけになりました。学部の頃から公募展には多く出品して、作品を見てもらう機会を作ってきました。学部の頃は『上野の森美術館大賞展』や『ワンダーウォール』に入選し、美術館に展示されました。『ワンダーシード』は作品も販売する公募展ですが、そこでは作品が売れました」

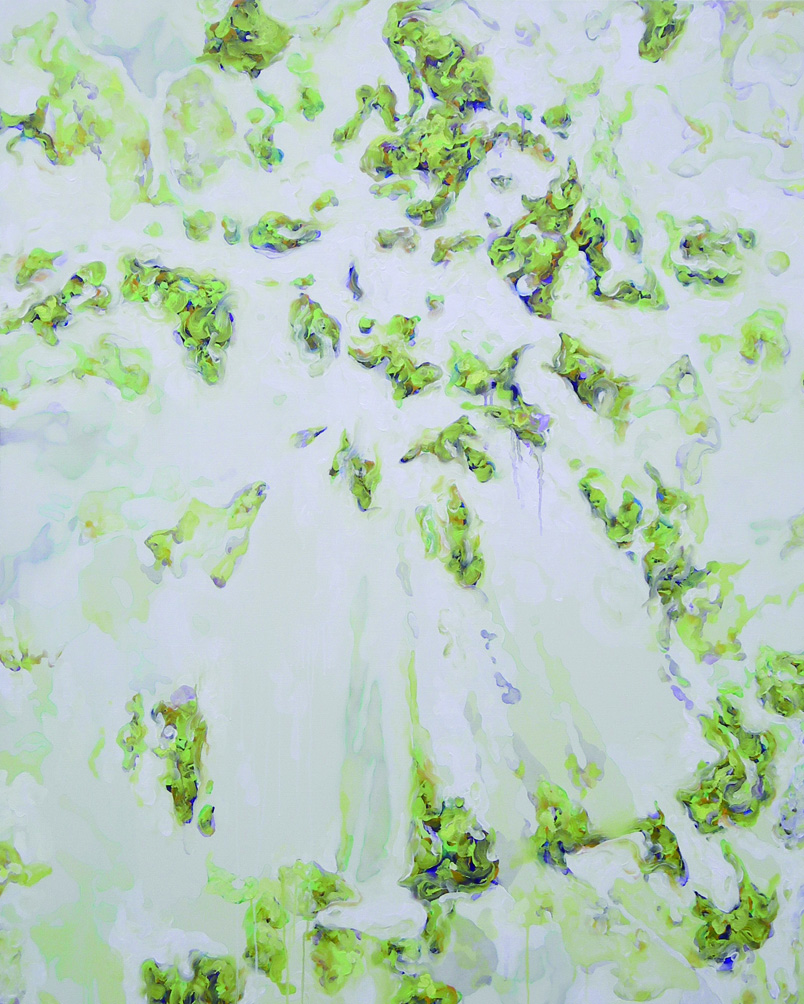

──愛媛の自然の中で育ち、その頃から花を描くのが好きでしたね。ところが、長い間花は描かず、色も割に抑えた絵を制作していました。大学院修了以降、突然花や鳥のモチーフが現れ、すごくカラフルな絵になるという変化が起きています。

「元々、どんどん新しいものをつくりたい性格で、アイディアが溢れてくる感じなんです。自然に恵まれた環境で育ち、花の形や色の美しさが心にしっかり残っていたのだと思います」

色彩豊かなダブルイメージの作品が生まれた。

──今までの蓄積が、文字通り開花したような…。この頃、ダブルイメージの作品が確立したんですね。

「はい。蓄積してきたことが、夜空の星座のように繋がってこのシリーズが生まれました。学生の頃は学問的な空間にいたため、コンセプトに関心が向いていました。卒業してからは、それ以外の関心や記憶を結びつけて、もっと複雑にして、作品に深みを持たせたることをしたかったんだと思います」

──ダブルイメージの作品について改めて伺いますが、美術史上の画家に影響をうけたことはなかったのですか。

「視覚の効果を活かした絵としては、だまし絵が知られているジュゼッペ・アルチンボルド※などがいますが、あまりそちらには影響されていないんです」

※ジュゼッペ・アルチンボルド(1523年頃-1593年、イタリアの画家):動植物、魚などの組合せによって描く、二重映像の奇想に満ちた作品によって知られる。

──だまし絵というと、アルチンボルドのほかに、日本だと歌川国芳※などが有名ですが、河端さんのダブルイメージの絵は、考え方が彼らとはまったく違いますね。

※歌川国芳(1797年―1861年):奇想天外な浮世絵を描いた、江戸時代後期の浮世絵師。複数の人体を組合わせて人の顔になる「寄せ絵」なども描いた。

「共感を覚えたのは、大学院の頃に写真を見たアンリ・マティスのロザリオ礼拝堂※です。実際に訪れてはいませんが、その写真を通じて想像できた光や空気感が、心に響きました。元々マティスの絵画が好きで、文章を読む機会があったのですが、マティス自身の言葉に『デッサン、色彩、ヴァルール(色価)、構図などの各要素が、ほかの要素の存在のために弱められることなく、その純粋さを尊重しつつ統合すること』という方向性が語られていたんです。そしてロザリオ礼拝堂のドローイングの線による表現と、ステンドグラス越しの光による色彩の表現の統合がまさにこのことだと思いました。礼拝堂の表現が心に響いたのは、マティス自身の言葉や絵画を知っていたから、なおさらだったのかもしれません」

※ロザリオ礼拝堂:南フランス・ニース近郊のヴァンスにある礼拝堂。マティスが、設計、装飾、什器、祭礼服のデザインを一手に引き受けた。

──ロザリオ礼拝堂の光の話は初めて聞きました。

「礼拝堂に入ると、ステンドグラスの色と光が、そこに設置されているマティスの陶板壁画や床に映りこみ、時間と共にずれていくんです。今そう見えている作品は、次の瞬間には違う作品に変化していく。その仕組みを、自分の絵でも求めているなと、なにか近いものを感じるんです」

──鮮やかな色彩に満ちたダブルイメージの絵が生まれた背景と、その表現に求めているものが、見えてきた気がします。河端さんの絵の中の花々は、どのようにして描いているのですか。

「散歩して見つけた花をスケッチしたり、写真を撮ったりすることもあれば、図鑑などを参考にすることもあります。写真でも1回はデッサンしてみて、形を把握してから描いていきます」

──全部、実在の花ですか。

「実在の花ですが、絵のなかで色は変えています。形に関しても、顔の一部に見えそうな近いものを探したり、形を少し変えて当てはめるように描きながら決めていきます。デッサンの段階である程度完成図が見えてくるように調整します」

──絵を描いていて、一番楽しいのはいつですか。

「最初に色を配置していく時が楽しいですね。構図に取り組んでいる時は、草花をどう配置したら顔に見えてくるかということに神経を使うので疲れます。ピタッと当てはまったときはすごく気持ちいいんですけれどね」

──海外でも作品を発表してきましたが、反応はどうですか。

「海外は、東南アジアでの展示が多いです。鮮やかな色が好評で、アートフェアでもまあまあの点数は買っていただいています」

絵を教えることから、制作のヒントを得た。

──世界堂で長く絵画を教えていますが、そこで得ることはありますか。

「教えることによって自分の理解が深まり、画業にとてもプラスになりますね。様々な絵画経験の生徒さんを教えており、絵画公募展に出品される方の指導もします。入選や受賞されると自分も嬉しいです」

──教えることで理解が深まるのは、具体的にどんなことがありますか。

「生徒さんからの要望で、デッサンから油絵具、水彩絵具、アクリル絵具、パステル、色鉛筆、コラージュやミクストメディアと幅広い画材を扱う絵を指導しています。今、次の展示会に向けて、新たに水彩と油彩を併用した絵を描いていますが、絵画教室で様々な画材に触れ、特徴を知ることで出てきた着想ではないかと感じています」

──水彩と油絵ということは、水と油ということですね。

「水彩で描いて、アクリル樹脂で目止めして、その上に油絵で描いているので、絵具の層がしっかり分かれています。一緒に使うとやはりよくないので、下の層を水彩にして、そこに絶縁層というか、油が染み込みすぎないようにアクリル樹脂で層を作ってから油絵で描いているので大丈夫です」

──なぜ、その技法を使って描いてみようと思ったのですか。

「水彩だと、その時にしか生まれない滲みや、ぼかしが出ます。その柔らかな表情はその都度違っていて再現できません。自分が表現したいことは、鳥が飛んでいったり、花が成長したり、葉っぱが枯れていくと同時に人物が消えていくという、そのときにしか見えない刹那的な光景、現象なんです。同じときは再び来ないというその特徴が水彩を使った表現につながるんです。その要素を入れながら油絵でまとめていきたいという、新たな挑戦です」

──河端さんの絵からは、常に自分の手で描くこと、ペイントすることを大切にしていることが感じられます。やはり、作品の手描きならではの魅力は、印刷物ではなく、実物を見ないとなかなか伝わらないですね。

「最近そこは考えています。去年は、古典絵画技法を参考に、レンブラントの絵のように、シルバーホワイトで厚塗りして、グレーズ※する技法を使って、見た目にも厚みがわかるように描いている作品も制作しました。今回は水彩と油絵のミクストメディアなので、厚みはそこまで出ないかもしれませんが、絵具に対するこだわりは持っています」

※シルバーホワイト:鉛白をベースとする白色で、黄みがかった温かみのある色調が特長の油絵具。

※グレーズ:透明又は半透明の絵具を薄く重ね塗りすることで、光沢や深みを出す技法。

──次の個展では、水彩と油彩と合わせて使ったミクストメディアの作品も展示するのですね。

「そのパターンと、去年描いていた油絵だけで制作した2パターンです。どちらかというと、水彩と油絵のミクストメディア作品を多めにしたいと思っています」

──最後に、作品を買ってくださる人に期待していることを聞かせてください。

「絵は見る人の気分によって、感じ取り方が変わります。楽しい時、落ち込んでいる時、それぞれの時によって、与えてくれるものがあると思います。また、光の当たり方によっても見え方が変化します。朝わずかに部屋に差し込む光で見たり、夜に室内の灯りで見たりすることで、絵の違った表情も楽しめます。ですから、自分の絵が飾られて、その変化やそのときにしか見えない表情を見てもらえればと思います」

(聞き手・文/アートコンサルタント・亘理隆)

河端通浩 プロフィール

河端 通浩

KAWABATA MICHIHIRO

画家

<略歴>

1981 愛媛県生まれ

武蔵野美術大学造形学部油絵専攻卒業

2010 東京藝術大学大学院美術研究科修了

2012 個展「image×image」(ギャラリートリニティ/東京)

2013 個展「河端通浩特集」(銀座三越、同’14年、‘15年)

2014 アフォーダブルアートフェア(香港、シンガポール)

2015 個展「河端通浩絵画展」(伊勢丹新宿店)

2015~17 アート台北その他公募展入選、海外アートフェア参加など多数

<主な受賞歴>

2005 「トーキョーワンダーウォール2005」 入選(同’06年)

2007 「パルテノン多摩美術公募展」 入選

2008 「ワンダーシード2008」 入選(同‘09年)

「藝大アートプラザ大賞展」 入選

2009 「大黒屋現代アート展」 入選

2010 「第9回 三菱アートゲートプログラム」 入選(同第13回 ’11年)

2012 「第5回 アーティクル賞」 柴山哲治審査委員賞

「YOUNG ARTIST JAPAN Vol.5」審査員賞

2010~ 世界堂(東京・新宿)にて、絵画(デッサン、油絵、水彩、パステル画他)指導

作品解説 河端通浩の『薄い霧に包まれ、振り向く目に花の音』

「薄い霧に包まれ、振り向く目に花の音」(2025年) 河端通浩

水彩、油彩、アクリル樹脂、水彩紙 46.5×39.0cm

詩的なタイトルである。画面全体は、紙に滲む透明水彩の滲みやかすれで表現された薄い霧に包まれている。花の中に人の顔が見える。タイトルからすると、これは振り向いた時の顔で、目はこちらをしっかりみつめている。いや、この左目に見えるものは赤いアネモネの花芯で、右目はウサギの目だという人もいるかもしれない。さらに、鳥に詳しい人であれば、この人の口には、アカフウキンチョウの嘴が描かれていると言うだろう。この絵に描かれている様々な要素に気がつくと、見え方が変わってきてしまう。河端が仕掛けたダブルイメージである。

ダブルイメージの作品は、ややもすると謎解きのような面が強調されがちである。しかし、この絵に答えはない。視覚からとらえられた情報が脳でどのように処理されるかという、絵画だけにとどまらない問いかけを含んでいる。そして、何よりも、河端が以前から手がけていた華やかな色彩の競演のような油彩とはまた違う魅力を加えている意欲的な作品である。紙の上に、水彩と油彩を共存させるという課題を解決したこの作品は、透明水彩の色が交じりあうことで色彩が落ちつき、奥行きを感じさせる背景と、油彩で描かれたモチーフのコントラストが、見る人の記憶を揺さぶるような絵に仕上がっている。

(解説/アートコンサルタント・亘理隆)

河端通浩さんの展覧会情報

作家が描く世界の動物たち

~アートイベント~

10月29日(水)~11月4日(火) 10時~20時〔最終日18時終了〕

博多阪急 1階 メディアステージ〈入場無料〉

加納芳美、原田愛、正垣有紀、三浦麻梨乃、椿あぐり、

斎藤理絵、ナンシー諸善、河端通浩、齋藤悠紀

若手新鋭画家9名の様々な技法で描かれた絵画を展示します。九州初出展者も多く、今大注目のアーティストたちが描いた動物たちを、是非ご覧くださいませ。

コメント