山形出身の日本画家・設樂雅美さんに、アートコンサルタントの亘理隆がインタビューしました。それではさっそくインタビューをお楽しみください!

↓聴くインタビューはこちら。AIによる読み上げです。作業中やウォーキング中などにお聴きください。

山形出身の日本画家・設樂雅美さんインタビュー「そよ風が吹き、光が溢れる、木のある風景を描きたい」

自然の中にいるわくわく感

──現在日本画家として百貨店ギャラリーを中心に活躍していますが、どのくらいのペースで絵を描いていますか。

「大体年に4回個展があって、小さい作品も合わせると60点くらいです。」

──趣味で楽しそうに描いていたお父さんの影響で、幼い頃より日本画には親しみがあったとのことですが、美大を受験する際、日本画を専攻した理由を教えてください。

「高校の時に美術予備校に通ったのですが、そのときは、油絵や版画は個性を強く出したり、明確なテーマやコンセプトが必要だったりというイメージがあったんです。それに比べて日本画は、ものの美しさをそのまま伝えるものと思っていて、激しい個性があまりない自分には日本画の方が合っていると考えました。」

──日本画に親しむ環境はあったけれども、実際に岩絵具など日本画材を使い出したのは、大学に入ってからということですか。

「はい。それまでは、鉛筆デッサンとか水彩画を描いていました。」

──激しくない個性も一つの個性かと思いますが、描くという以前に、自然との向き合い方はどんな感じだったのでしょう。

「小さい頃の思い出があり、その後にも影響しています。両親が共働きだったので、日中は祖父母がよく近くの山に散歩に連れていってくれたんです。木の実で遊んだり、けもの道を辿ったり、自然の中での遊び方を教えてもらいました。樹木とか木の実とかキノコなどの植物図鑑を見るのが好きでした。自然の中にいるとわくわく感があり、気持ちが一番入れられるんです。」

──その中で遊び、発見がある場所が、設楽さんにとっての自然ということですか。

「そうです。でも、美大では、テーマやコンセプトがないといけないとすごく感じるときがありました。入学した東北芸術工科大学(山形市)の日本画専攻は関東から来た人や、何浪かして入学した年上の方も多く、自分の知らない世界をよく知っているように感じられました。世の中に対する不安や戦争、歴史などをテーマにしているのを見て、自分はつまらない人間だなと思って、無理に表現する方向を変えたこともありました。ですが、先生や周りの人からは私らしくないと。テーマやコンセプトはずっと悩んでいますが、今は自然に対して、そこから出てくるものをそのまま描くのが一番いいと思って描き続けています。」

あなたの絵の前で「おにぎりを食べたい」

──設楽さんの絵は、自然を写し描く写実ではないし、特に色は、見たままを描いているわけではないですね。

「描く時にスケッチや写真を参考にしますが、その場所で感じたものをそのまま出したらこの色になっていたという感じです。よく画面いっぱいに木や草花などを描きますが、そのものではなく、その植物の周りにある空気感や清々しい風が流れている感じを描きたいんです。私の絵を見た人から、この絵の前でおにぎりを食べたいと言われたことがありました。私の絵に懐かしさを感じると言われたこともあります。すごく面白いですよね。違う場所で育ったのに、つながっているようで。その感じをわりに意識して描いています。」

前景に黄葉した樹木、中景に町の家々、後景に青く見える山々を俯瞰する。臨場感あふれる風景画を見ると、山の上にいるような気分になり、おにぎりが食べたくなる気持ちがわかる。

──大学の近辺に取材に行くことは多かったのですか。

「はい。あと、住んでいた天童市の近くにあった月山や蔵王などへも取材に行きました。山全体の風景を描くのではなく、描きたい木を探しに行っていました。山形でよく見られる、ぶなが一番好きでした。木肌の模様とか、木の形とか。木と一緒に野鳥を描くこともありましたが、私が描く鳥は全部イメージの世界で描いています。」

そよそよと吹く風を描きたい

──色の配置や画面構成の必要性から、鳥を加えるということですか。

「あと風の流れを出すのに、鳥などを使って表現しています。作品タイトルにも『春風に揺れて』、『そよ風の音』、『風を綴る』など風に関するものが、けっこうあります。」

プリズムのように陽光を反射して色の変化を見せる葉を描くことで、風を表現している。

画面上に、縦列を作りながらも飛ぶ姿勢の違う鳥たちを配することで、風の流れを表現している。

──画面に余白をあまりとらずに描く絵が多いですが、森の中、林の中、木の中に入って風を感じるイメージから、余白が少なくなってくるのでしょうか。

「そうですね。昔から、ほとんど余白はなかったです。自分で見ても、目いっぱい自然を感じられる絵が描きたかったので。先生からも余白を意識するようによく言われましたが、余白をとって描いても自分が描きたいものにならないんです。」

気になる木のかたちに目や脳が反応する

──月山や蔵王以外には、どんな所に取材に行かれましたか。

「関東に出てきてからは、描きたい木を探しに秩父や高尾山に行きました。日立のCMにハワイ島の大きな木※があるじゃないですか。ああいう楕円形のフォルムで、見上げたくなるような、空に広がっているイメージの木を描きたいんです。山ではそうした木に出会えなかったんですが、コロナで遠くに行けなかったとき、たまたま近くの大きな公園にあるケヤキが自分の求めている形をしていました。それから山よりも公園に行くようになりましたね。住んでいる家の近くにある所沢航空記念公園によくスケッチに行きます。電車に乗っていてもそういう木を見つけると、あとで行けるように検索したりします。木のかたちに、いつも目とか脳が反応する感じになっている気がします。最近ずっと探しているのは、けやきの木、そればかりです。」

※日立製作所の「この樹なんの樹、気になる樹」のテレビCMで紹介されたハワイ・オアフ島のモンキーポッドの樹。(https://www.hitachinoki.net/profile/history.html)

幹から枝が広がり、空を見上げたくなるような木を探し求め、描く。

──昔描いたブナの木も、その形が多かったのですか。

「その頃はコンセプトとかを探していたので、木そのものにこだわって木肌を描いていました。最近は本当に自分が好きな木を描こうと、形を意識して描いています。こんもりして、風のそよそよという音が聴こえてくる木がいいんです。」

──ところで、設楽さんの描く四季のうち、冬の絵はほとんどない印象ですが、それはなぜですか。

「風に加えて、私が絵の中に入れているもう一つの要素は光です。地元山形の冬は、12月から2、3月まで雪が解けず、深く積もります。光が感じられない日が続くので、晴れやかな気持ちになれなかった時が多かったように思います。それで植物を描くときにも、光が差し込んでいるような絵を描いています。」

『葉っぱのフレディ』で再発見した葉のいのち

──葉のある木を春夏秋と見ていますが、葉についてはどのように感じていますか。

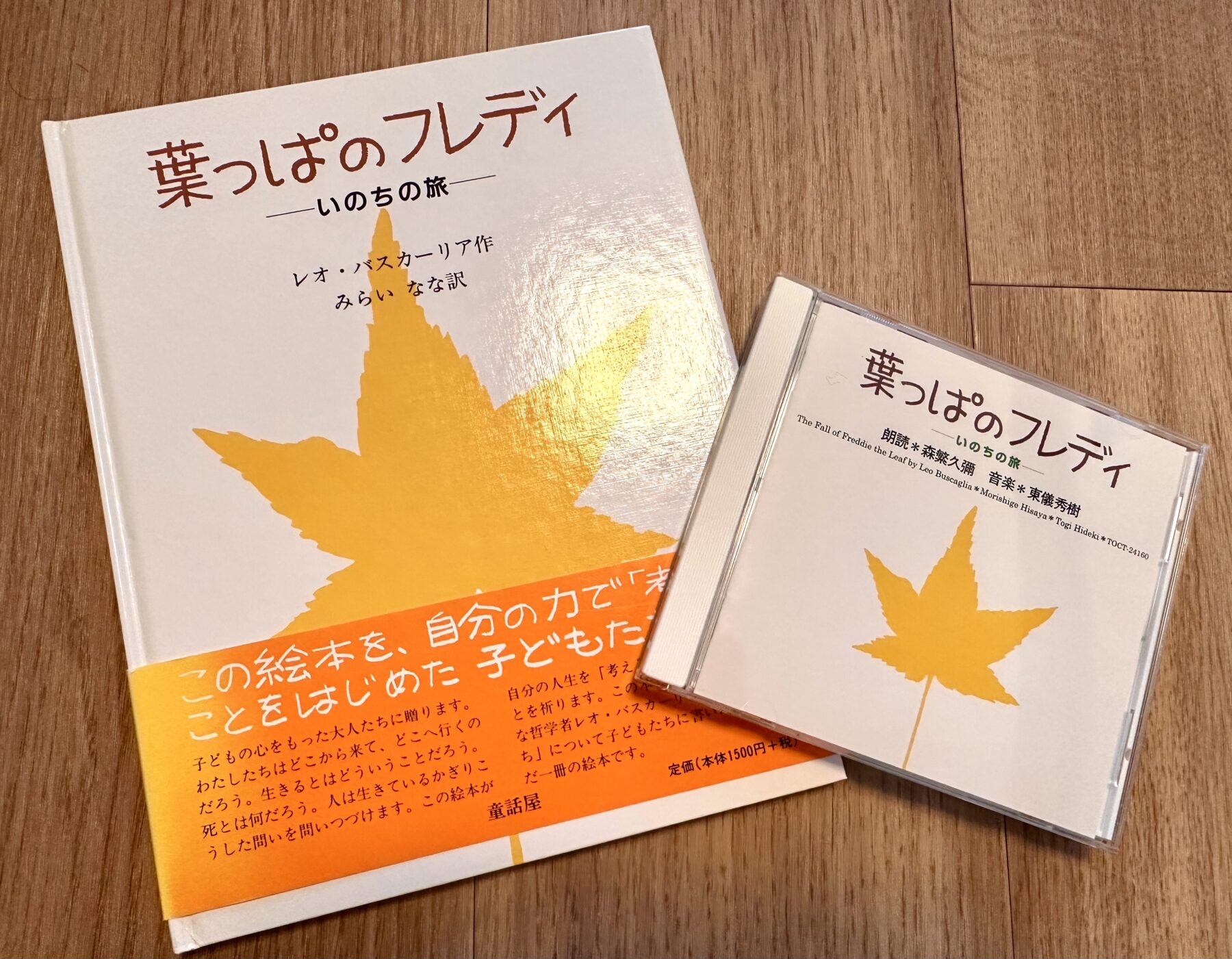

「特に好みはないですが、『葉っぱのフレディ ―いのちの旅―』という絵本を再読してから、葉を愛おしく感じるようになりました。葉も1枚1枚が生まれてどんどん成長して、でも枯れて落ちていくんです。それが1年の間に起きてしまう。寂しさもありますが、それが落ちないと次の新しい芽が出ない。葉に感情はありませんが、人と重なって愛情をすごく感じます。木に対して、より親近感を覚え、大事に描かなければという気持ちになりますね。」

『葉っぱのフレディ』の絵本と朗読CD。設樂さんは、昔一度見てずっと忘れていたが、5年ほど前にお客さまから

「あなたの絵を見ていたら、この絵本が思い浮かんだのよ」とプレゼントされ思い出した。

──設樂さんの描く葉は様々な色ですが、あれは設樂さんが感じる色ですか。

「感じる色もありますが、昔からパッチワークや色の組み合わせをすることが好きだったので、見たままの葉を組み合わせて変えていますね。好きな色をちょっと手に取ってしまうというか。」

制作途中はつらいことが多いが…

──色を重ねながら描いている時は、楽しいでしょうね。

「毎回、途中経過はつらいことが多いです。今でも日本画は難しい。思い通りの色が出なくて試行錯誤しながらどんどん重ねていったら、最後にできたという感じです。私は、細かい粒子からだんだん粗い粒子の色を重ねていきます。上の粗い粒子から下の色が見えて、重ねる組み合わせによっても発色が変わります。ですが、季節とか気温とかによっても同じ色を重ねても違った感じになったりすることがあるので、そこは面白いなと思っています。」

岩絵具は、同じ色でも粒子が大きいと色が濃く、細かいと色が淡くなる。設樂さんは、様々な色を丹念に重ね合わせることによって、奥行きと変化のある豊かな色彩の絵を制作する。──完成した時、描き上げたという満足感はありますか。

「そうですね。思っていた以上によくできたと思うことも結構あり、展示会で自分の絵が並んでいるのを見ると本当に良かったなと思います。それがあるから、毎回苦しくても描けるんです。描いている途中は自信がなく、全然駄目だという感じでずっと描いているのですが、後で見るといいじゃないかと。」

──美大の必修科目では、4年間ずっと日本画だけを学んだのですか。

「ほとんど日本画の勉強をしていました。現代の日本画の表現を追求する先生と、近代日本画の伝統を大事にする先生とがいらっしゃいました。私が元々好きな作家は西洋絵画が多かったので、その頃は日本の花鳥画などにはあまり興味が持てませんでした。今思えば、伝統的な技法を継承している先生方からも、もっとしっかり日本画の描き方を聞いておけばよかったなと思っています。」

クロード・モネの絵は今も大好き

──大学で日本画は学んだけれど、好きな画家は西洋絵画が多かったのですね。

「小さい頃からクロード・モネやピエール・ボナールが好きでした。」

──でも、油絵ではなく日本画がよかったのですね。

「それは日本画を父がやっていたからという影響もありますが、高校の美術部で油絵をやってみて、自分には絵具が合わないかなと思いました。 」

──卒業制作はどんな絵を描いたんですか。

「卒業制作も木を描いていました。」

月山で取材した大きなブナの木を描いた卒業制作の作品。約1.8×2.3mの大きな紙に、こぶのある量感たっぷりの太い幹と枝分かれした細い幹が、画面の中央にアップで描かれており、当時から木を描くことに強い関心があったことが窺える。

自分の制作について確認するために、公募展に応募した

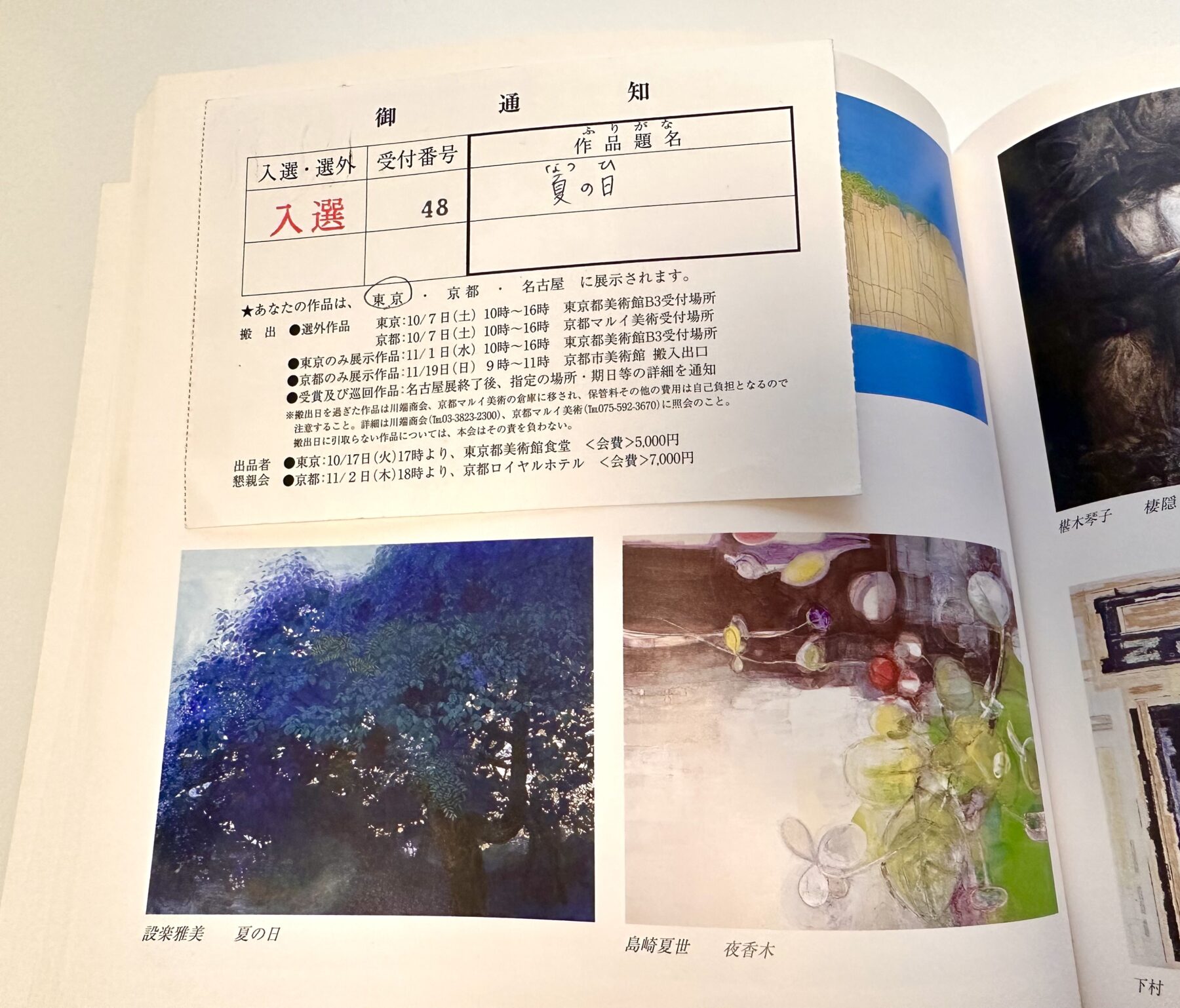

──公募展は、創画展に3回入選しています。

「学生の時に初めて応募しましたが、そのときは略歴に受賞歴も加えたかったんです。また、課題で描いた作品について、自分が本当に絵と真剣に向き合って取り組めているのかわからず、何が完成というのかもはっきりしませんでした。公募展に応募したらわかるのではないかと思って、自分の中でちょっと確認したかったのです。」

──上野の森美術館大賞展も入選しました。

「それも同じ理由で出しました。コンセプトということに悩んでいた時期で、半信半疑だったんですが、私なりの何かが自然と出て、入選すればそれがちょっと通用するのかもしれないと考えていました。それまでは、コンセプトを発表しなければいけなかったので、思ってもいないことをこじつけで書いたりして納得がいきませんでした。それをずっと考えていました。コンクールに入選して嬉しかったです。コンセプトを探している途中でも、自分がやりたいものをしっかり描くことで見てもらえるんだということがわかりました。」

第26回上野の森美術館大賞展 入選作品。冬の間枯れ木のように見えるが、春が来れば黄色の花を咲かせるミズキ科の木「サンシュユ」を描いて、入選した作品。春を待ちわびる自分の気持ちと重ねて描いたという。

──大学院で得られたものは何かありましたか。

「色々悩み葛藤があった時期でしたが、絵に向き合い、絵のことをずっと考えていた時期があってよかったです。大学院修了後の20代は一応絵は続けていたんですが、もっと自分に合う職業があるかもしれないと思い、指輪職人など他の仕事もやりました。すごく回り道をしました。戻ってきたのは、絵は自分自身で生み出すものだけれども、今のこの仕事は会社の中の一人という枠を超えられない気がしたからです。自分には絵が1番大切だと早く気づけばよかったのですが、ようやく30代半ばぐらいになって画家しかないと思いました。」

教えることで、教えられる。

── 現在、画家業と並行して、色鉛筆画の先生として愛好者の方々に教えています。教えることで発見があったり、刺激を受けることはありますか。

「生徒さんは、ほとんどが初心者のおとなの方です。完成した時にとても喜んでいる姿や、画用紙に向き合う時間や描く事そのものを楽しんでいる様子を見ると、絵を描くって難しく考えずにこれなんだという原点を気づかされます。みんなが興味をもてるモチーフを考えている時はとても楽しいです。同じモチーフを描いても、それぞれに味があり良さがあります。そこをなくさず、より良くするのはとても難しいのですが、私の拙い説明やアドバイスにもわぁすごい!と言ってくれ、真剣に耳を傾けてくれる生徒さんと接することで、成長させてもらったり、自信をもらうことがたくさんあります。」

──色鉛筆画の魅力を教えてください。

「色鉛筆は筆に絵の具をつけて描くのとは違ってとてもシンプルですが、その分、線とか筆圧とかその人の持ち味が紙に伝わりやすい画材だと思います。色鉛筆も色を重ねれば重ねるほど深みが増していろいろな描き方があり、気軽な画材と思いきや、とても奥深い世界だと思っています。」

──本日は、木の話をずいぶん伺いましたが、木だけではなく花や果実も描いていますね。好きな花はありますか。

「最近はバラなど華やかな花を描いています。以前は素朴な花を好んで描いていましたが、バラや桜を描き始めてみると、その魅力がわかるようになり、全く興味がなかった花鳥画もよく見るようになりました。野花とは違う、花の持つ力が本当にただただ見て美しいと感じるものを今は描きたいなと思い、改めてバラとか桜はすごく素敵だなと感動する自分の変化にびっくりしているんです。」

一生懸命描き続ける、自分の10年後、20年後が楽しみ。

──画家として、将来の目標はありますか。

「昔から自信がない人間なので、10年前までは百貨店で個展ができるとは夢にも思っていませんでした。それが、今できています。もちろんもっと多くの人に作品を知ってもらいたいという欲はあるんですが、夢中になってやっているうちに自分のものができてくるので、この先もずっと一生懸命続けていたら、10年後、20年後自分がどうなっているんだろうという楽しみを感じています。とにかく一生懸命描き続けることが目標です。」

──最後に改めて伺うのですが、設樂さんにとって、絵はどんなものですか。

「ちょっと恥ずかしいですが、もし絵がなかったらぱっとしなかった人生だろうなって思います。自信がなくて何もなかった自分に面白い出来事を作ってくれたのが絵なので。自分を考えさせてくれるものです。」

──逆に、見る方や買ってくれる方にはどういうふうに接してほしいですか。

「お客さまとのお話の中でも懐かしさを感じるとか、穏やかな気持ちになれると言っていただけることが多いので、私が描く自然を通してそういうことを感じてもらえるのが一番嬉しいですね。」

(聞き手・文/アートコンサルタント・亘理隆)

設樂雅美 プロフィール

設樂雅美 MASAMI SHITARA

1984 山形県天童市生まれ

2009 東北芸術工科大学大学院 芸術文化専攻日本画研究領域 修了

◆展示歴◆

2012 グループ展(アートスペース羅針盤/東京) 2012 グループ展(gallery re:tail/東京)

2012 グループ展(遠野蔵の道ギャラリー/岩手)

2012 グループ展(ビルド・スペース/宮城)巡回

2012 グループ展(佐藤美術館/東京)

2015 グループ展(井上画廊、KAMIYA‐ART/東京)

2019 グループ展(ギャラリー枝香庵/東京)13、15、17

2020 グループ展(阪神梅田本店/大阪)

2021 グループ展(福屋八丁堀本店/広島)

2022 グループ展(阪神梅田本店/大阪)

◆個展◆

2010 個展(銀座ゆう画廊/東京)

2011 個展(銀座OギャラリーUP・S/東京)

2013 個展(柴田悦子画廊/東京)

2022 個展(山口井筒屋店/山口)

2022 個展(小倉井筒屋店/福岡)

2023 個展(伊勢丹浦和店/埼玉)

2024 個展(伊勢丹立川店/東京)

◆入選歴◆

2006 第33回創画展 入選 (東京都美術館/東京)07、11年入選

2008 第34回春季創画展 入選 (日本橋高島屋/東京)`10年入選

2008 第26回上野の森美術大賞展 入選 (上野の森美術館)

他多数

作品解説 設樂雅美の『花みちる』

設樂雅美『花みちる』岩絵具、金箔、麻紙 F20号

薔薇は華やかな花である。その華やかな薔薇が、いくつもいくつも、金箔を背景に描かれることで、いっそうその華やかな効果を増している。個展で訪れた百貨店の屋上にローズガーデンがあり、取材したという。しかし、もちろん黄色とピンクの薔薇がこのように咲いているわけではない。組み合わせて描いている。逆三角形の構図は、黄色の薔薇がやや大きく、数も多く、不安定である。中心も定かではない。

金箔地に黄色の薔薇を描くより、白い薔薇を描く方が映えるだろう。そう考えると、このやや小さく、数も少ないピンクの薔薇たちの存在感は、黄色の薔薇たちに決して負けていないという点において、バランスを保っていると言えるのかもしれない。

「花の持つ力が本当にただただ見て美しいと感じるものを今は描きたいなと思い、改めてバラとか桜はすごく素敵だなと感動する自分の変化にびっくりしているんです」と設樂は語る。現代美術では、コンセプトやコンテクストが必要とされる。しかし、ファインアートの翻訳である「美術」という言葉には「美」が含まれている。感動の形は様々ではあるが、「美」に感動することは、やはり美術の原点である。設樂は、対象に迫り、その美しさを全身で感じた体験をもとに、紙の上に岩絵具を何層にも重ねて画面をつくっていく。美しい薔薇や花の記憶は誰もが持っている。絵を見ることによって、その美しい記憶が喚起されるのも美術の一つのありかたであると改めて思う。

(解説/アートコンサルタント・亘理隆)

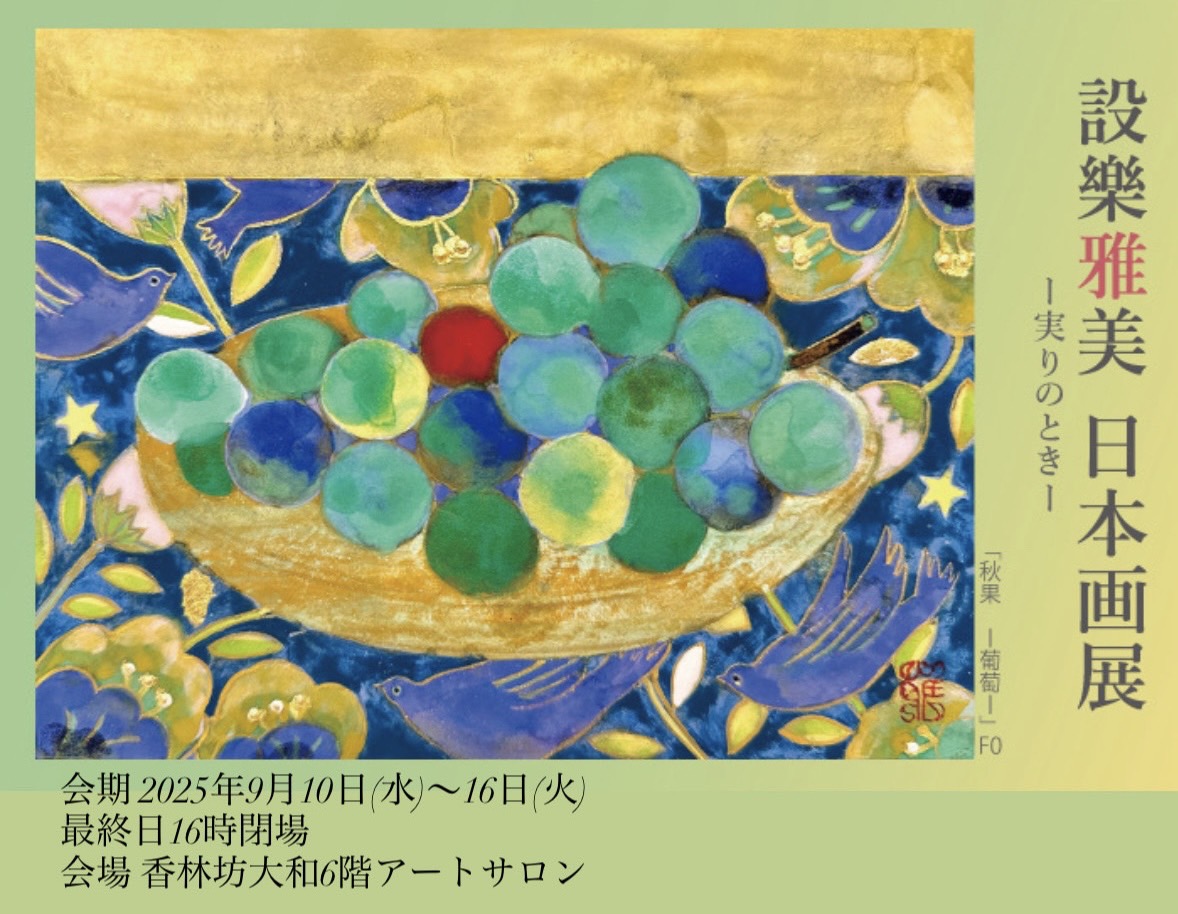

設樂雅美さんの展覧会情報

【関連記事】

コメント