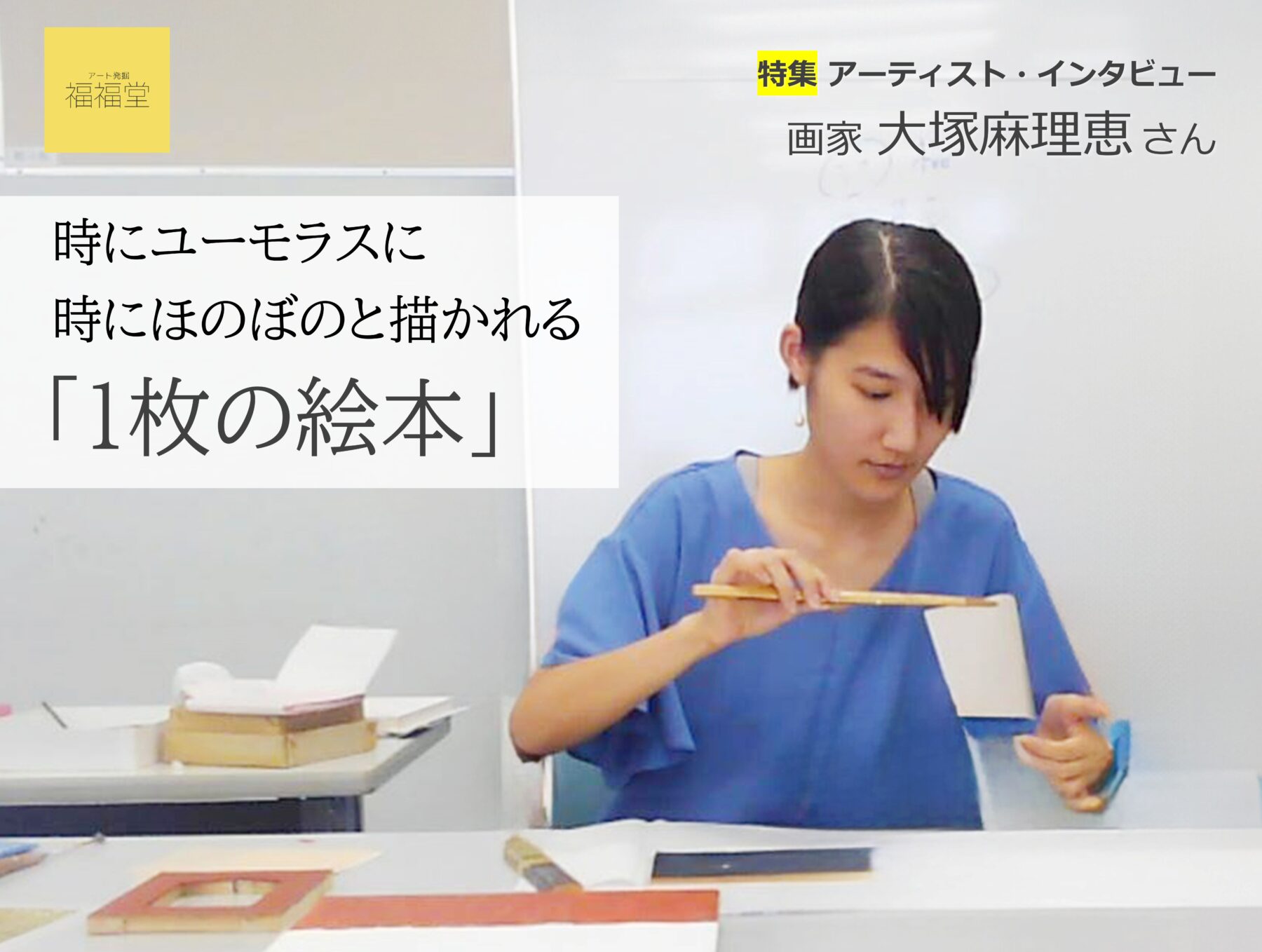

人気画家の大塚麻理恵さんに、ライターのイチノセイモコがインタビューしました。それではさっそくインタビューをお楽しみください!

画家 大塚麻理恵さんにインタビュー「1枚の絵本」

メイドイン長岡のショートショート

――今日はよろしくお願いします。大塚さんは大学で建築デザインを専攻されていたとのことですが、絵は小さい頃から描いていたのですか?

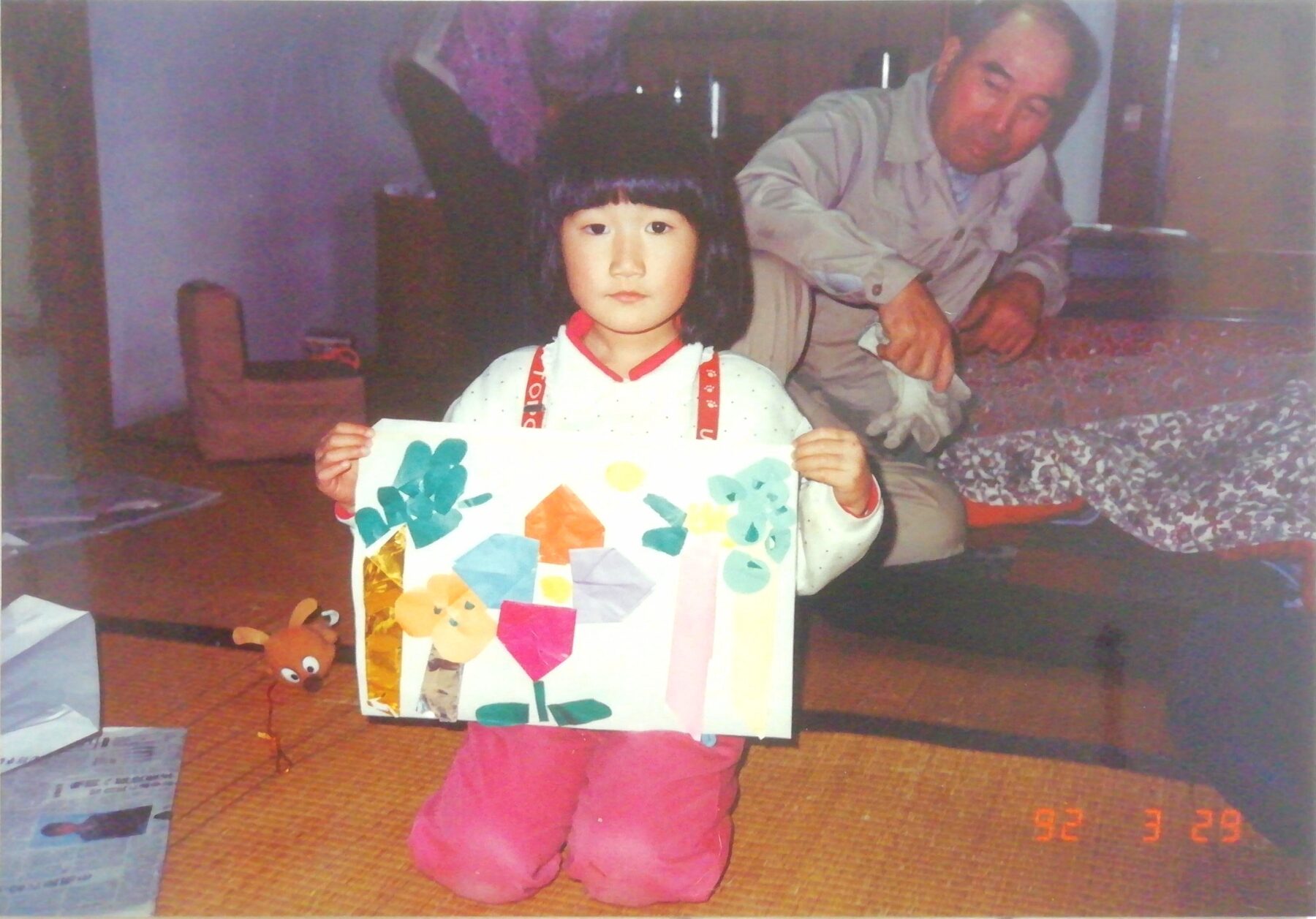

はい。小さい頃から絵を描くことが好きで、チラシの裏に私がちょこっと落描きした絵を、亡くなった父方の祖父母が額に入れて飾ってくれていました。祖父母や身近な人を描いた子供の絵だったのですが、すごく褒めてくれたんですよ。それが嬉しくて、こういうのが仕事になったらいいなって、ぼんやりと思っていました。その幼少期の記憶が今の原動力になっています。

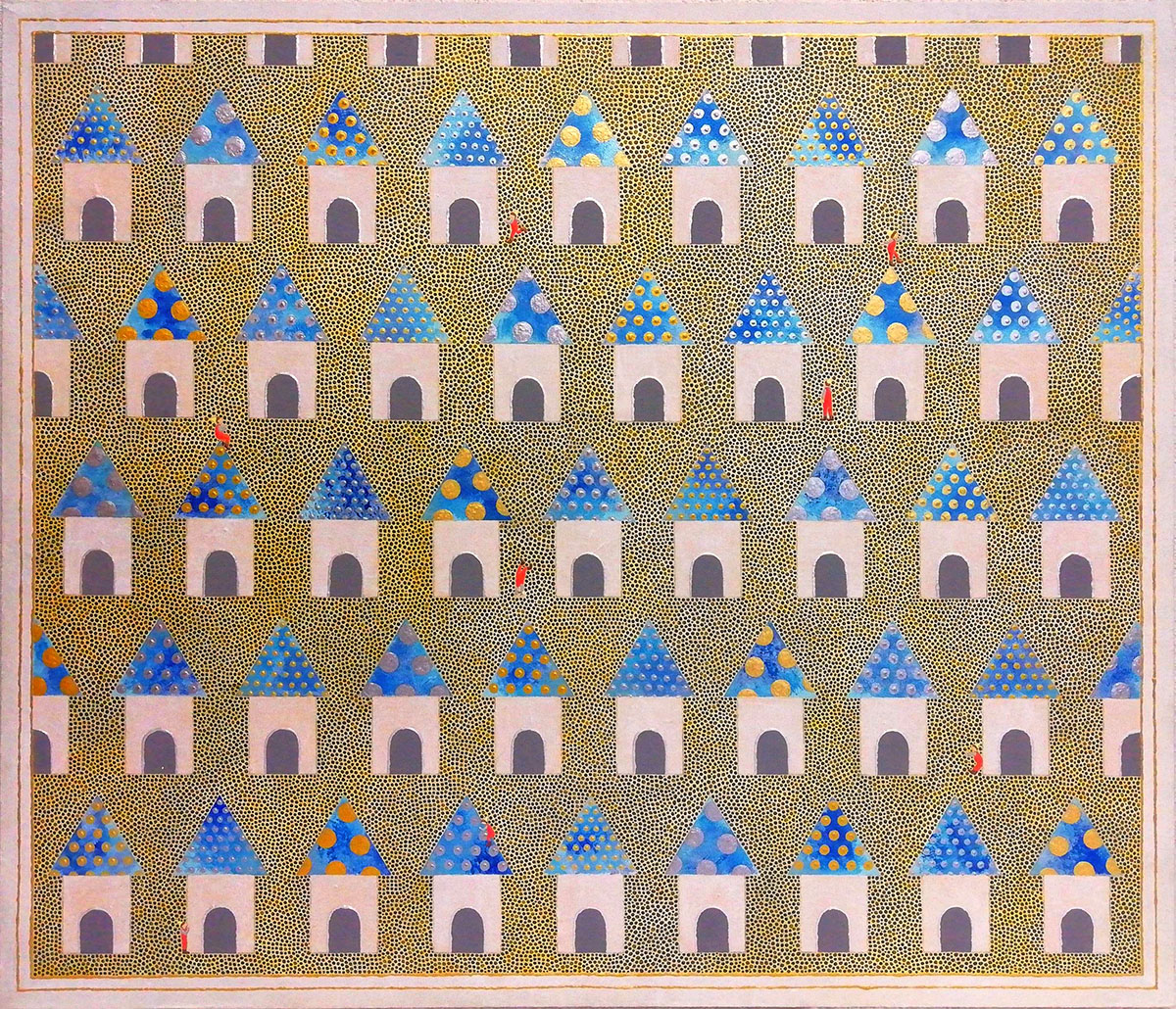

描くものは身近な人の絵から、だんだんとハートや三角などの幾何学の模様になっていきました。例えば、ノートの1行目を小さなハートだけで埋めてしまい、次の2行目はダイヤだけで埋めていくというような。ページを模様で埋め尽くす描き方が好きでした。それが今の作品では、シンプルに点に置き換わっているという感じです。

――大塚さんの絵は、物語性があることが特徴ですね。幼い頃から文章も書かれていたのでしょうか?

中学生の頃、友達とショートショートのような短いお話を書いて、お互いに読み合っていたことがあるのですが、その時以外は、してないです。

昔から空想するのが好きで、当時は影響されたものをストレートに言葉で表現していました。当時、ハリーポッターがすごく好きだったので魔法のお話や、マンガやアニメの影響で猫が人になるといった物語を書いていました。友達とは「このキャラクターいいね」とか、「続きどうなるの?」などと感想を言い合っていました。でも、起承転結を考えず、思ったままを言葉にしていただけだったので、「この続きが気になる」とよく言われていました。

それが物語性のある絵を描くようになった原点です。私の絵を見てくれる人には、絵の中に居る人の状況や場面を伝えたいんですよね。

高校時代は美術部ではなく、吹奏楽部に所属していた。大人になった今、吹奏楽部時代に演奏した楽曲をもとに作品を描くこともあるという。

――独特な世界観のある絵画を描く原点は、中学時代の遊びにあったのですね。その後、美術系の大学ではなく、建築デザインコースで学んだのは、どういう理由だったのでしょうか?

もともと絵を描くのは好きだったので、絵が描けるデザイン系の学校に行きたかったんです。でも、大工さんや工務店は身近な職種としてあったのですが、デザイナーとか、絵を描いてます、という人が身近にいませんでした。現実的に職がないのでは? と親戚からもツッコミが入りそうだったので、次に興味があったインテリアデザインを学ぼうと思いました。職の幅もありそうだし、自宅から通えるということもあり、決めました。大学に入る前からインテリア雑誌を見ることは好きでしたし、在学中は有名建築を見学しに行き、外光の取り入れ方など、心地いい空間の作り方について複合的に学びました。

――独大学卒業後に上京されてからは、イラストレーションの公募展や絵画のコンペにも応募を始められたそうですね。

イラスト関係の先輩や友人が多かったので、「私も本当は絵でやっていきたいんだよね」とその子たちに相談していました。「公募展に応募してみたら?」と回答をもらったので、自信をつける意味もあり、いくつか応募したんです。それで最終選考に名前が載ったことがあり、嬉しかったし、認めてもらえたような気がしました。それまでは、「このタッチでいいのかな」「これで仕事になるのかな」と不安な気持ちだったのですが、それでちょっと勢いがついて「絵で進んでいこう」と思えるようになりました。

アルバイトとの2足のわらじを経て、プロの画家に

――プロの画家になるまでは、どのように過ごしていましたか?

数年前から、ようやく各地の百貨店で個展を開催していただけるようになり、プロの画家として生きていくことができるようになりました。でも、それまではアルバイトをしながら生活していました。

アルバイト時代でも切り詰めてお金をためて、積極的に海外のアートフェアに参加していた。

私は絵が好きなだけで、簿記などの資格を持っていません。毎月の生活費を稼ぐために自分ができることは接客業くらいしか思い浮かばなかったので、最初は本屋さんでアルバイトすることにしました。なぜ本屋さんだったのかというと、やっぱり物語が好きだったからですね。「物語の挿絵も描けるようになりたい」と思っていたので、絵本が身近に感じられる本屋さんを選びました。

――本屋でアルバイトをしながら絵を描いてらっしゃったんですね。

15年くらい前だったので、時給は960円くらいでした。この程度の時給で東京で自活するためには、1日中、働いていないといけないんですよ。それで絵を描く時間が取れなくなってしまい、本末転倒でした。

「他の時給がいいアルバイトを探そう」と思い、宅配便の仕分けセンターに行くことにしました。力仕事だったのですが、時給はよかったです。ところが、私の動体視力が悪いのか、ベルトコンベヤーを流れてくる荷物の伝票を探しているうちに、目の前を荷物が通り過ぎてしまい、うまく捌けませんでした。隣の方が手伝ってくれたので助かりましたが、「大塚さん、やばいよ」と言われました。私も「これは全く向いてない」と思い、1日で退職しました。

――観察力が物を言う画家さんでも、動体視力はまた別分野の能力なのですね。

止まっているものを観察することは得意なのですが、動いているものは難しかったです。そういうな感じで仕分けのアルバイトはできませんでした。がっかりしましたが、ちょうどその時、百貨店のカバン屋さんが時給1,340円でアルバイト募集しているのを見つけて、すぐ応募したんです。無事に採用され、そこで働くようになってから、やっと絵を描く時間が確保できるようになりました。

――大塚さんは現在、百貨店のギャラリーで個展をされていますが、アルバイト時代から百貨店でお仕事をされていたのですね。

偶然でした。百貨店のギャラリーで活躍することが大切だと知ったのは、ずっと後のことでしたから。そのことを知った時、「そうだったのか。カバン屋さんでの仕事が役立つかもしれない!」と思いました。初めて百貨店で展覧会をした時、百貨店のギャラリーは自分のホームだと考えることで、気張りすぎずに望むことができました。個展画家へ昇格する道は長くて険しかったですが、それも楽しみながら過ごしてこれたと思います。

――今は関東だけでなく関西でも個展を開催したり、地元の長岡新聞に記事を連載したりと、多方面で活躍されていますね。

皆さんのおかげで、私の作品に関心を持ってくださる方が少しずつ増えてきました。ようやく個展を開くこともできるようになっています。

故郷の水に映る風景や雪から生まれる絵

――大塚さんの作品には、多くのファンがいらっしゃいますね。大塚さんの独特な世界観はどのようにして生まれているのでしょうか?

学生の頃から絵画制作とは畑違いのところにいたので、始めは技術や素材に関する知識が本当になかったんです。大学卒業後に上京した当時は、デザイン系の仕事をしていた先輩の家に転がり込んで、ルームシェアみたいに居させてもらっていました。その先輩に「何を使って絵を描いていますか?」と聞いたら、アクリル絵の具だったんですよね。そこから自分でもアクリルを使い始めました。

始めは洋紙に描いていたのですが、当時開催されていた福福堂のアートマネジメントの講座で画材について勉強して、いろんな紙を試しました。その中で和紙は、アクリル絵の具で描いた時に表情が全然違ったんです。和紙だと吸水が良くて染み込んでしまうので、アクリルで描いたことが瞬時にわからないんですよ。特に、薄塗りで塗り重ねた時の表情が面白かったので、和紙にアクリルの組み合わせで描くようになりました。

「せっかく和紙に描くのであれば、地元産の紙を使いたい」と思って調べ、無形文化財に指定されている小国和紙のことを知りました。それからは小国和紙を使用しています。地元から離れて活動していますが、何かで地元に還元したいという想いがあるんです。少しだけなんですけどね。故郷で作られる小国和紙独特のクリームがかった色は、私の想像力を刺激してくれます。今では作品づくりに欠かせない素材です。

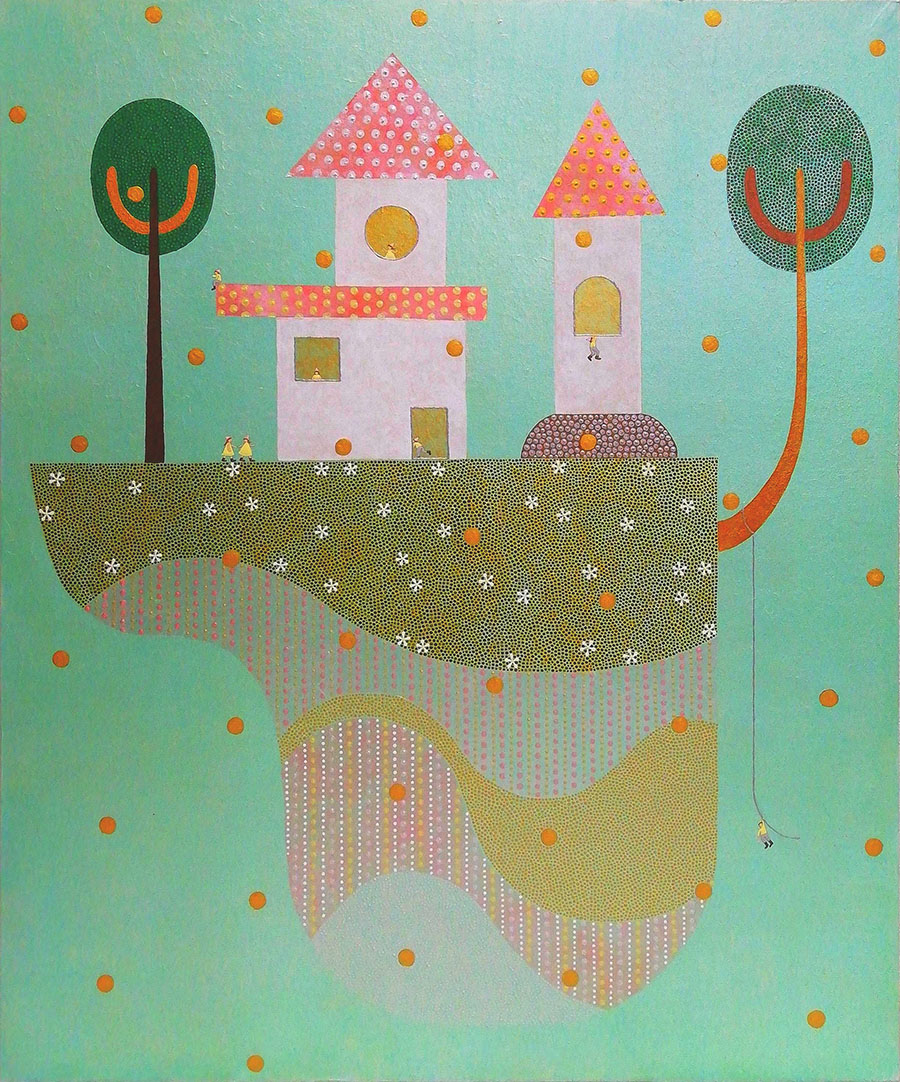

――故郷の和紙が作品を生み出すきっかけの一つなのですね。大塚さんの作品には、太陽や月をパカっと真っ二つに割って中から人が出てくるといった、とてもユーモラスな場面があります。物語性があり、さながら「1枚の絵本」とも言えます。このような世界観はどのように生まれたのでしょうか?

せっかく絵に落とし込むのであれば、絵でしかできない表現がしたいという考えがあって。現実的に月が割れたり、落ちてきたり、そういうのって普通はないですよね。でも、絵だったら、想像力を発揮してユーモラスに表現できますし、幼い時は、今よりもっと発想が自由だった気がします。幼い頃に見聞きしたことと、現在進行形で自分が経験したことが重なり、絵本のように物語性のある作品になっているように思います。

例えば、地球から空を見上げた時、月は小さいじゃないですか。「幼い頃は、あのスケールのまま落ちてくると思っていたな」と思い出したので、当時の気持ちをそのまま絵に落とし込むような感じで描いています。

また、昔、寒い冬の夜明けに外へ出た時に、「こんなに寒いと、あの雲、全部凍っちゃうんじゃないかな? でも、こんなに寒いのに、どうして雲はあんなにホワホワしてるんだろう? ツララみたいに凍ったりしないのかな?」なんて考えたことを突然、ぱっと思い出して、絵にしたこともあります。

――自然の中に小さい人間が遊んでいる場面を見ると、故郷で育まれてきた独特の自然観が反映されていると思うのですが、いかがでしょうか?

そうですね。「こんな地形あるの? こんな山の見え方することあるの?」って、よく言われます。大学を卒業するまでは新潟にいて、幼い頃は祖父母によく山や海、川などに連れて行ってもらっていました。私の中では、その時の景色が、まるで絵に描かれているもののように見えたんですよね。

ある時、私の友人で東京出身の画家さんが、新潟での展覧会が決まったので、視察で新潟に行ったらしいんです。そうしたら、「大塚さんの作品に描かれた風景を見て『こんな見え方するかな?』って思っていたんですけど、大塚さんの地元の景色をちょっと見たら、どうしてああなるのか、わかりました」ときっぱり言われたんですよ。私としては普通だったんだけど、他の人にとっては普通じゃなかったんだ、と驚きました。自分の作品に対して、そんな風に思われていたんだってことも。

田植えの時期になると、常に田んぼに水が張っている状態になります。そこに人や山や住居が映り込んでいるんです。ずっとそういう風に見えていたので、水面に周りの景色が映り込むことが、私にとっては当たり前でした。だから今も水辺を描いたら、その反対側にある山は映るだろう、と思って描いています。

子供の頃から空想を追うように作品を描いてきたと思っていましたが、こうして振り返ってみると、自分が過ごしてきた生活の中で、さまざまな影響を絶えず受けてきたのだろうなと思えました。新潟県長岡市で育った私だから、描くことができる絵なのだろうと思います。

――これからも大塚さんの作品を楽しみにしております。本日はありがとうございました。

(聞き手・文/イチノセイモコ)

大塚麻理恵さんプロフィール

大塚 麻理恵(おおつか まりえ)

1987 新潟県長岡市生まれ

2009 長岡造形大学 建築デザインコース 卒業

2012 アートフェア,上海

2014 グループ展,スイス・バーゼル

2015 アートフェア,N.Y

2016 アートフェア,香港

2017 グループ展,東急たまプラーザ

2018 アートフェア,シンガポール

2019 EGC,福屋八丁堀本店 (同’20,21)

2022 個展,伊勢丹浦和店

二人展,新潟伊勢丹店

他多数

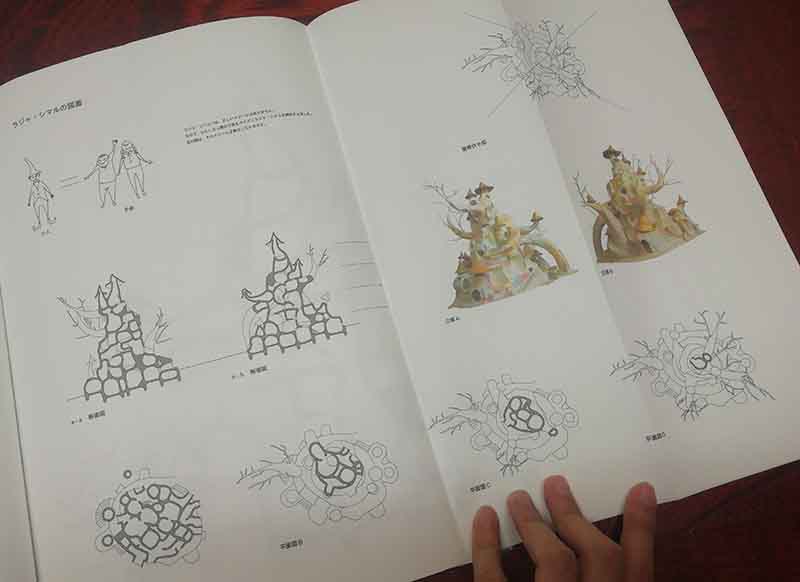

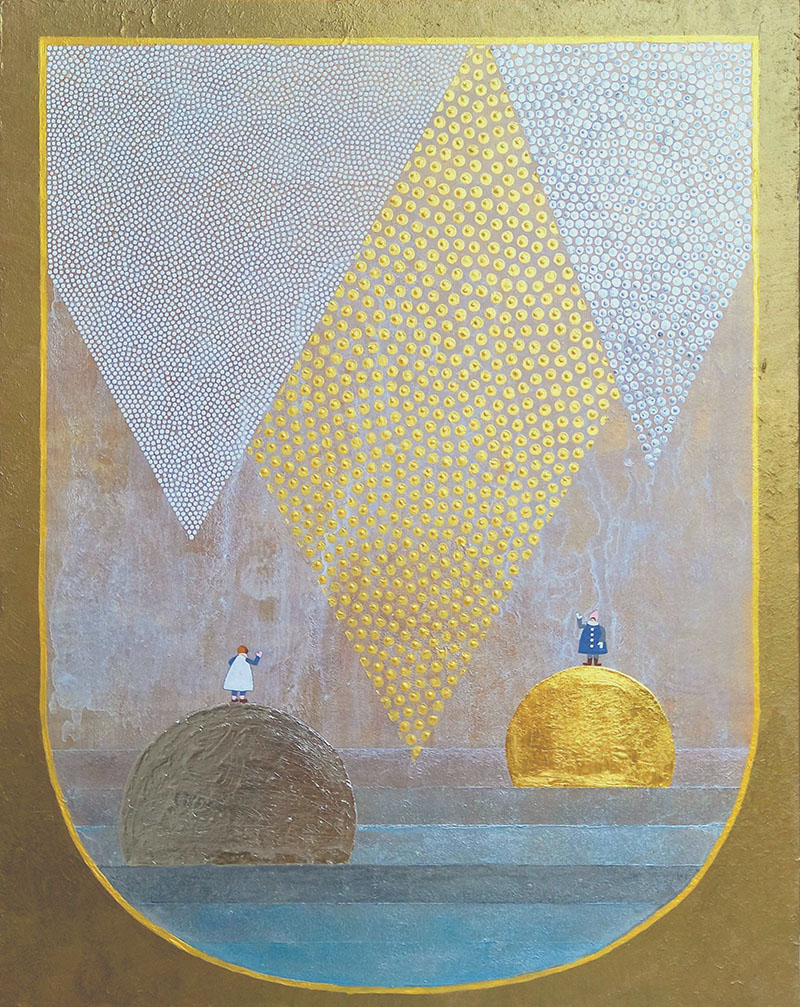

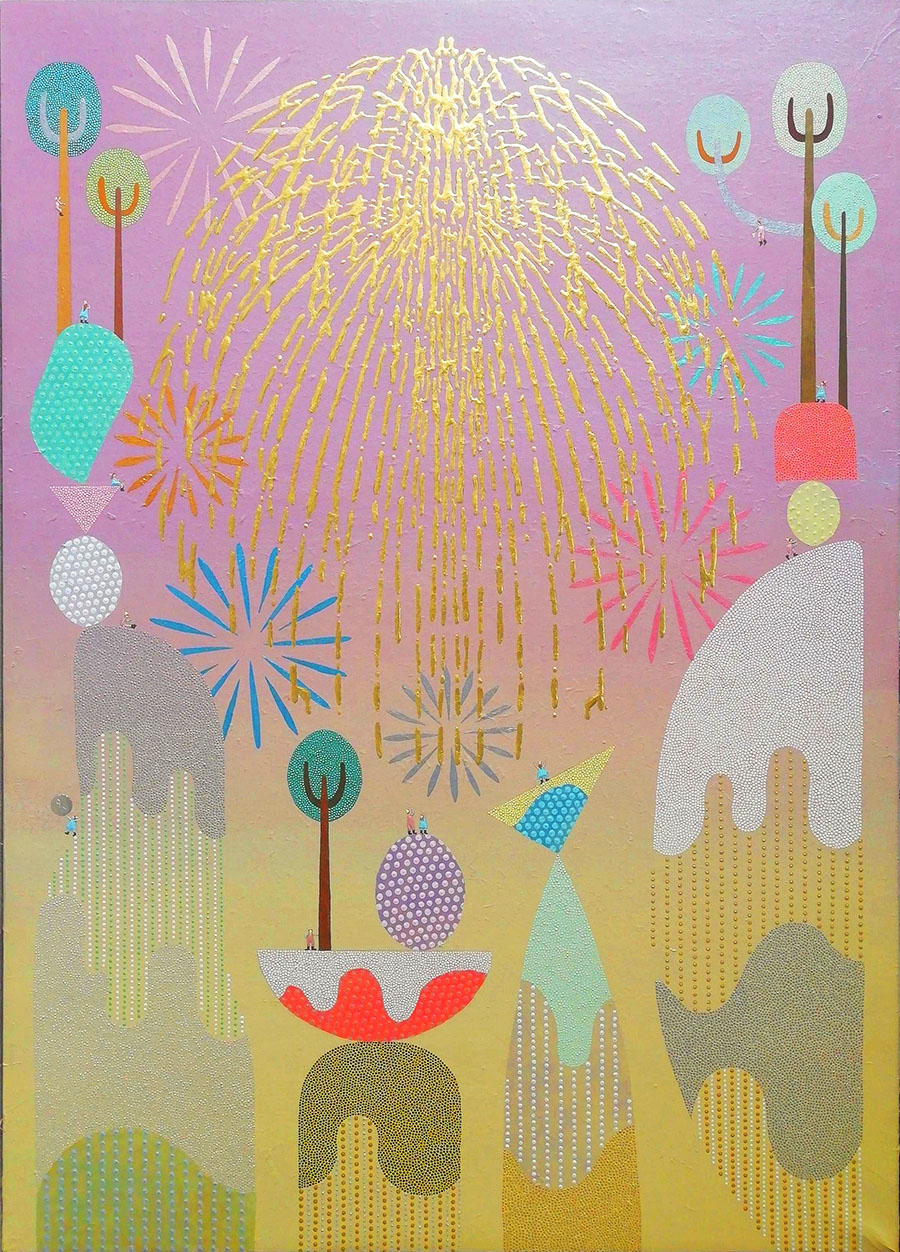

作品解説 大塚麻理恵の作品『三尺玉』

『三尺玉』 大塚麻理恵

P30号サイズ(910x652mm)、アクリル画

新潟県長岡市で毎年8月2~3日に行われる「長岡まつり大花火大会」は、日本三大花火大会の一つに数えられる。山下清の貼り絵でも有名だ。

作者は幼い頃から毎年、長岡まつりの花火を見て育った。「私が幼い頃は、長岡花火のクライマックスといえば三尺玉でした。日暮れ時になると、河川敷はものすごい人混みで場所取りが大変です。座って三尺玉が見れる場所をようやく確保できても、ずっと見上げているので首が痛かったです。それでも、家族や大好きな人たちと毎年一緒に花火を見られたらなぁ、と思っていました。」そして作者は、幼い頃に抱いた想いを叶えるかのように、思い思いの場所から三尺玉を眺めて楽しむ妖精たちを描いた。

作者の世界観を構成する大切な要素として、表現技法『ヌーヴェル・ポアンティス厶』が挙げられる。フランス語では『nouvelle pointillisme』で、日本語に訳すと『新点描主義』。単色の絵の具を盛り上げて使い、絵画の一部分を均等な大きさの点で埋めつくす表現技法だ。

絵の具による点描の盛り上がりは、淡々としながらも緻密であり、辛抱強く描かれている。じっと見つめていると雪のうねりのようにも見えてくる。雪国の暮らしは時に大変なこともあるだろうが、故郷の風土や生活、文化をまるごと受け止める作者に、その苦労や悲哀は感じられない。むしろ、作者は四季それぞれの煌めきを愛しているのだ。絵画を見る者は、描かれた物語を読み解くことに夢中になり、いつしかハッピーな気持ちで満たされている。

(解説 福福堂)

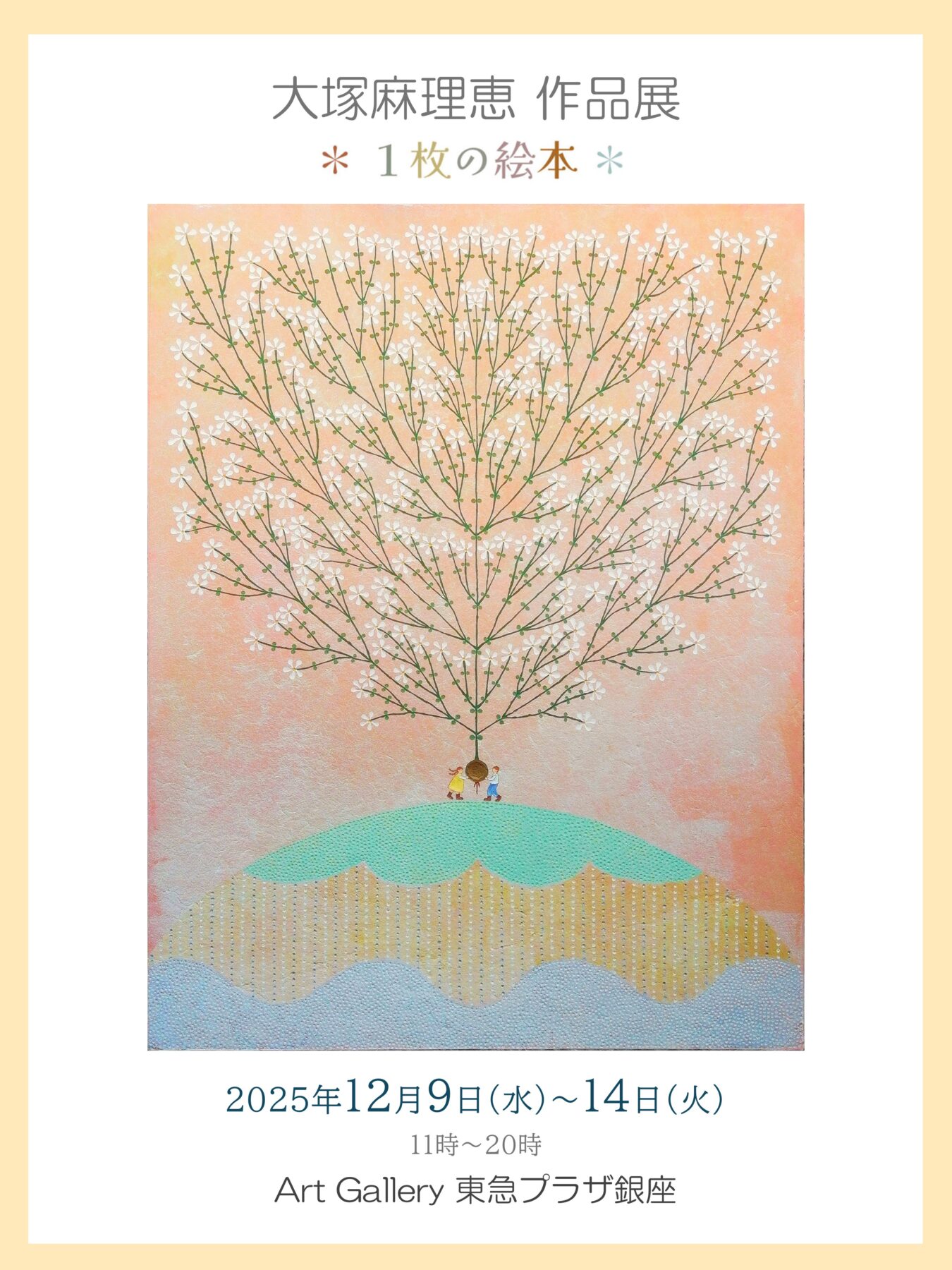

大塚麻理恵さんの展覧会情報

大塚麻理恵 作品展

*1枚の絵本*

2025年12月9日(水)~15日(火)

[11時~20時]

Art Gallery 銀座Novo(旧東急プラザ銀座)〈入場無料〉

コメント