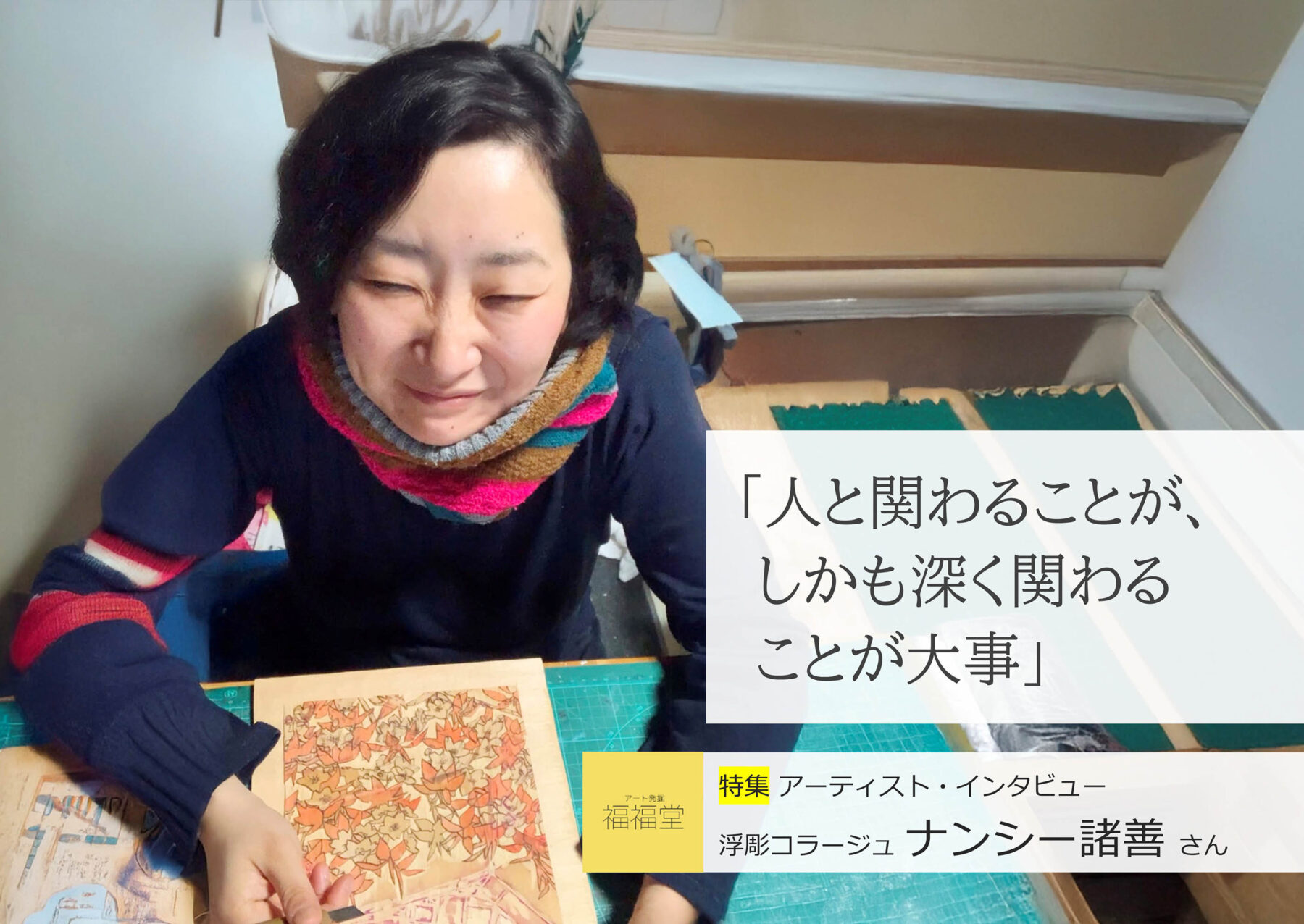

木彫コラージュ画家のナンシー諸善さんに、アートコンサルタントの亘理隆がインタビューしました。それではさっそくインタビューをお楽しみください!

↓聴くインタビューはこちら。AIによる読み上げです。作業中や通勤中にお聴きください。

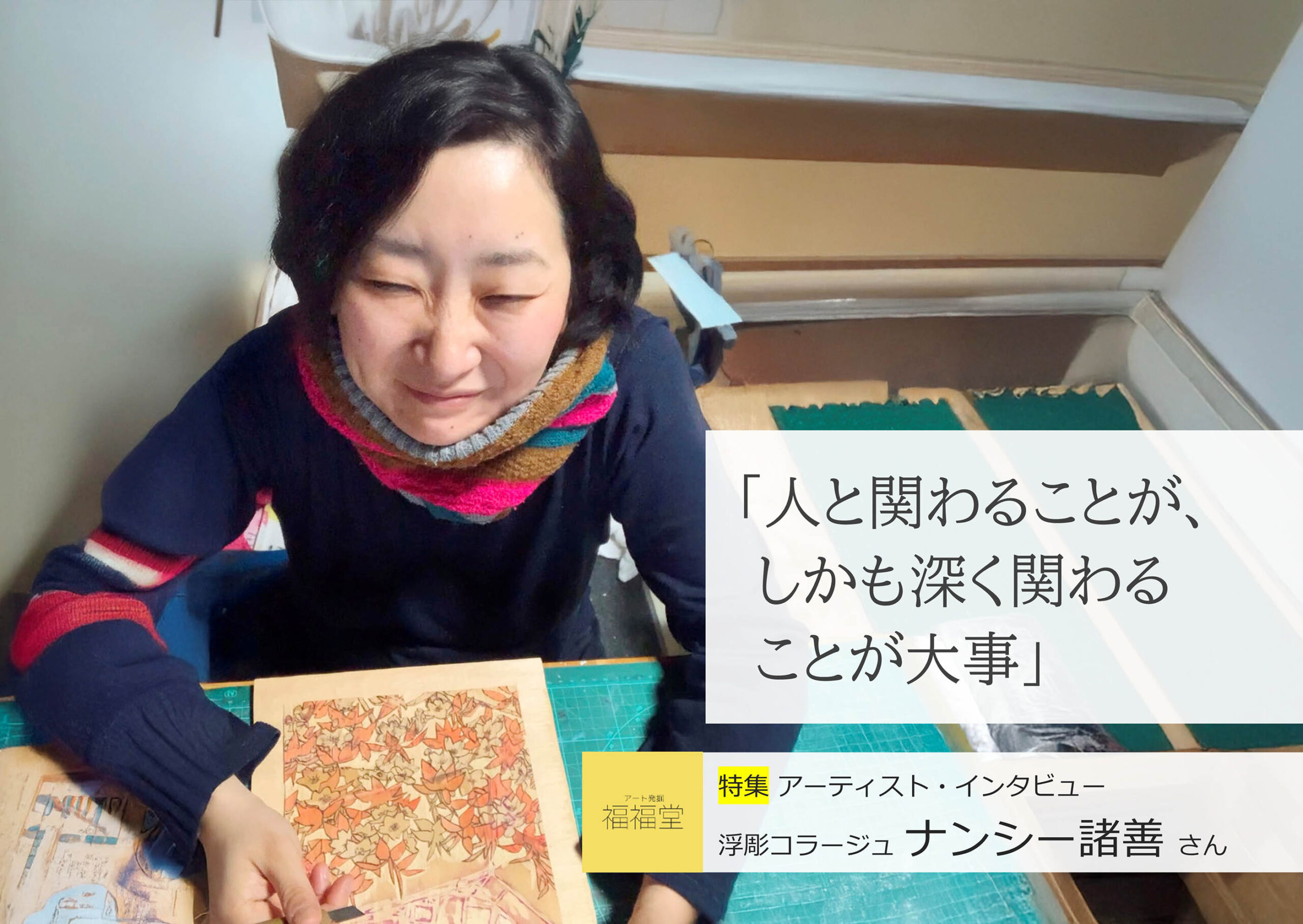

ナンシー諸善さんインタビュー「人と関わることが、しかも深く関わることが大事」

小学生の時、絵を描いたノートは50冊。

──ナンシー諸善という名前ですが、これは本名ですか。

「元々中学生の頃から使っていたペンネームです。仏法用語で善男善女を意味する、『諸善男子』から取りました。私の住まいが寺に近く、幼稚園も寺の経営だったので、その用語になじみがあったんです。」

──現在の住まい兼アトリエは富士宮市ですが、今日の富士山はどんな感じですか。

「今日は、一気に冬の富士という感じになりました。今、家の窓から見える富士山の画像を送りますね。」

──幼い頃から絵は好きだったのですか。

「物心ついた頃から、『描いて遊ぶ』というのが口癖でした。他の遊びよりも、絵を描くことが多かったですね。姉が描くキャラクターを真似したり、飼っていた鶏など身近な動物や女の子の絵を描く、よくいる女の子でした。小学校に入ってからも、休み時間はずっと絵を描いていました。小学校で、絵を描いたノートは50冊ぐらいあります。」

──富士山など自然を対象にして描いたことはあったのですか。

「中学校でも高校でも、自然や植物には気持ちが惹かれませんでした。」

画家のイメージは、締め切りに追われながら絵を描くイメージ。

──美術の勉強に本格的に取り組み始めたのは、いつ頃からですか。

「住んでいたのは富士宮ですが、冬休みや夏休みなど長期休みのたびに、姉が住んでいた東京の美術予備校に通っていました。長期の休み以外は、地元の絵画教室の美術受験コースに通いました。」

──美術をやろうと決めたのは、いつ頃になりますか。

「物心がついた頃からです。絵で食べていく、と当たり前にそう思っていました。」

──画家の仕事のイメ―ジはありましたか。

「ちょっと暗い部屋で自分の手元だけ明るくして、そこで締め切りに追われながら机に向かってひたすら絵を描く…。将来そういう生活をすると思っていました。その頃の私は、イラストのようなものを描く絵描きになりたかったんです。絵が主張し過ぎず、押しつけがましくないのが好きというのは、今も私のどこかにあります。」

──美術学校に進むことに関して、ご両親はどんな反応だったのですか。

「私は、映像的なものを記憶したり絵を描いたりするのは得意だったんですが、20歳頃まで文章を読んだりするのが苦手でした。両親は、もう私は描くことしかできないと思っていたのではないでしょうか(笑)」

版画によって、ものを創る喜びが戻ってきた。

──美大受験に向けて、受験勉強を始めたのですね。

「受験予備校は、1年生から行っていましたが、受験を意識する3年生から傾向と対策モードになりました。自分では良いと思った作品でも、志望校が求めていることと違うと良いとは言われない。今だったら割り切れますが、思春期の自分は、絵を否定された気持ちになりました。受験が迫ると、帰宅後、午後4時から9時頃まで絵を描き、さらに塾で夜中の12時まで勉強する生活を続けていました。すると、円形脱毛症や蕁麻疹の症状が出ました。その頃キャンバスの前に向かうと、頭の中は真っ白になってしまい、もう全く手が進まなかったんです。『何をしているんだろう、私は』とパニックみたいな状態になりました。生まれて初めて、描くことが楽しくないと思いました。」

──その状態で、受験するのは厳しかったですね。

「受験した美術大学はすべてだめでした。その頃は、みんな浪人するのが当たり前という雰囲気でしたが、私も浪人するかなと一瞬考えただけでぞっとしました。こんなつらい気持ちで絵を描く生活をもう1年するのはちょっと無理だなと。油絵が嫌いなわけでもなく、うまく描けないわけでもなくて、ただそのときは油絵を描くのがダイレクト過ぎて精神的にすごくきつくなってしまったんです。困ったな、もう描きたくないと思っていたら、自分の存在価値がないのではないかというところまで追いつめられてしまいました。」

──ダイレクト過ぎるとは、どういう意味でしょうか。

「油絵の表現は、描いたり消したりする足し算引き算じゃないですか。例えば赤い絵の具で描くと、白いキャンバスに赤い色が置かれているという事実ができます。その上に、また新たな色を塗り重ねて消すという、その事実がもう苦しいんです。油絵はその行為を何百回もやってこそ完成します。最初はそれが楽しかったのですが、将棋じゃないですが、自分の一手一手に自信がなく嫌悪感があったら、もうそれがどんどん積み重なってくるんです。」

──そんな危ない精神状態からどう立ち直ったのですか。

「地元の絵画教室の先生が、美大で版画を専攻したご夫婦でした。絵画教室のアトリエにはプレス機が置いてあったので版画に触れることが多く、やれるかもしれないと思ったんです。版画という存在に気がついたというよりも、もうそれしか続ける方法がなかったというぐらいの感じでした。」

──油絵を続けることはきつかったけれど、版画ならばできると思ったのはなぜですか。

「版画だと版という媒体があるだけで、作品と自分の間にちょっと距離があるんです。それがあることで助かりました。版画は、版から摺った紙を剥がした瞬間に、こんな自分もあったんだという感覚があって、物と物との隙間がある。それで心にちょっと余裕ができて、表現が続けられました。」

──油絵が直接的、版画は直接的ではないということになりますか。

「そうです。版画は、ここを赤くしようと思ってそこを彫ったとしても、他の版も彫るので、赤い絵の具で摺るときは、1週間後とかになる場合もあります。その頃にはもう青でもいいかなと思うぐらい気持ちが変化しています。さらに、摺った時には、ちゃんと赤く摺れていなかったりします。あれ、なんでこれピンクになってしまったんだろうという。最初は不器用だったので、版画はそれぐらい言うことをきかなかったんです。でもその不器用さに救われたというか、何かものをつくる楽しさが戻ってきました。」

──池袋にある創形美術学校で、版画を専攻することにつながったのですね。

「創形美術学校は版画に定評があったので、学ぶことにしました。」

画面に描いた心地よい四角形は、大和比だった。

──美術学校ではどんなことを学べましたか。

「道具の扱い方や彫り方など基礎を一通りきちんと教わりました。」

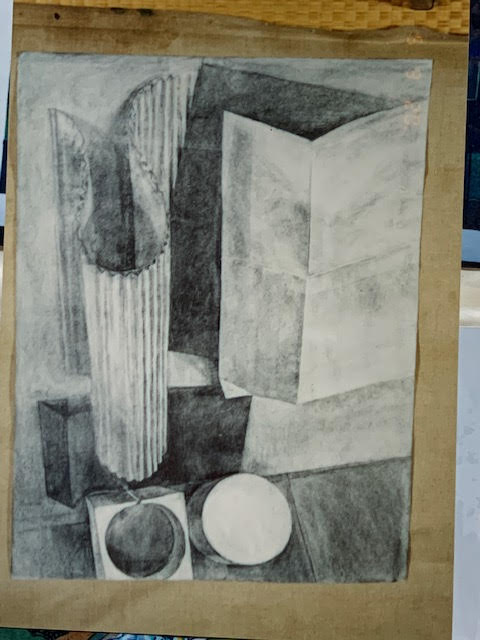

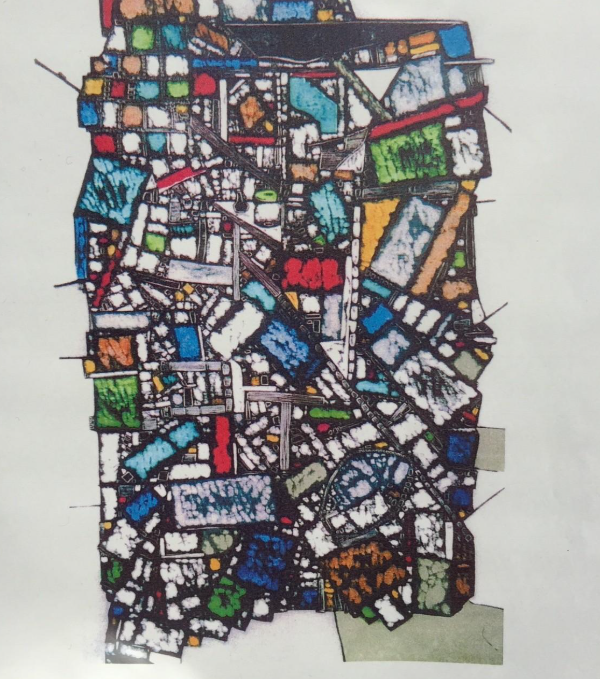

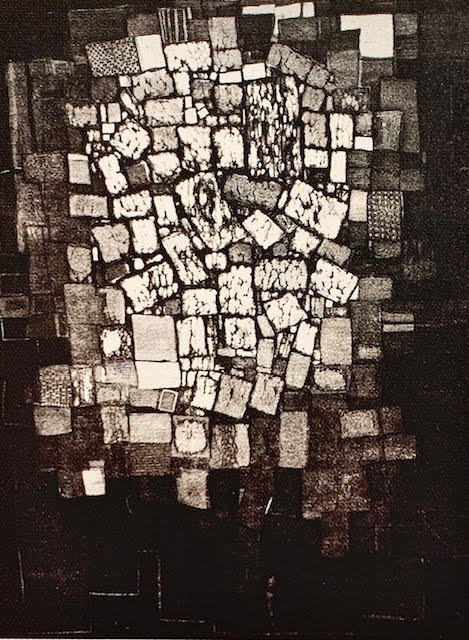

──その当時はどんな作品を作っていたのですか。

「力学的な四角いモチーフの抽象画です。黒ベースの多色刷り木版画です。うちは親族がみな書道をやっていたので、小さい頃から墨に触れる機会が多く、墨汁の黒の綺麗さを感じていました。また、学校の関係で半月ほどフランスに行った時期でした。シャルトル大聖堂のステンドグラスに強い衝撃のような感動を覚えたので、そのイメージはあると思います。」

──美術学校では、主に抽象画を制作していたのですか。

「はい。はっきりした理由はわかりませんが、日記みたいなものでしょうか。研究生時代は、自分の伝えたいことを自分に問いただしていました。一つの作品の中に描きこむ要素が多かったので、本当に伝えたかったものだけが残るまで引き算をしていきました。すると、私が一番心地良いと感じる一定の比率の四角形が残ったんです。この比率は何だろうと調べたら、大和比※だということがわかりました。好きな比率は、昔、日本人が美しいと思った建築の比率で、法隆寺の金堂や五重塔に、現代のものではスカイツリーなどに使われています。とにかく四角だけで構成される作品をずっと作っていた時期がありました。」

※大和比 1:√2(1.414) 白銀比と呼ばれることもある。

──四角形は、自分の日常のものから無駄を削いで抽出してできたかたちということですね。

「だから、結局は日常なんです。その頃、川上澄生美術館木版画展大賞展※や山本鼎版画大賞展※に入選した作品も、みんな抽象系です。」

※川上澄生美術館木版画大賞展 栃木市立川上澄生美術館が、木版画家・川上澄生(1895~1972 年)を記念した、全国公募展。

※山元鼎版画大賞展 版画家・山本鼎(1882~1946年)の業績を記念し、サントミューゼ上田市立美術館が開催している公募展。

作家として生計を立てる方法が、まったく見当がつかなかった。

──創形美術学校を卒業して、すぐ版画家として活動できたのですか。

「貸し画廊での作品発表は、学生時代からやりました。親は私のことが心配で、かなり支援してくれたので1回目の個展ができました。その時は、出品作品の半分くらい売れましたが、販売価格が安かったので大赤字でした。27歳まで銀座の画廊ガレリアグラフィカbisで、だいたい2年に1回ずつ個展をしていました。」

──企画画廊への作品の売り込みもしたのですか。

「卒業して1年後ぐらいかな。ギャラリーへの売り込みは、たくさんしていました。」

──作家活動は、最初から木版画家としてやっていこうと思っていたのですか。

「これでいいのかなという迷いはありました。でも、今自分の手元にある表現手段が木版画で、それを発表していかなければならないという気持ちの方が強かった。制作技法として木版画を選んだのも、家ですぐとりかかれて、やり続けられる版画として選んでいましたから。表現は一生続くので、家で作れなければ意味がないと思っていました。これで生計を立てたかったのですが、まったく見当もつかず、とにかく作って発表することはやめないようにとアルバイトを三つぐらいやっていました。1人で住んで一生懸命アルバイトをしましたが、あまりに貧乏だったので27歳頃に就職しました。親も心配していましたし。」

──本格的に就職して、意識が変化したことはありますか。

「すべてのことに対『人』があることに気がつきました。近所にある精神科の病院(現在は認知症専門病院になっていますが)に就職し、働きながら介護福祉士の資格を取りました。そこで、1人1人の人間の心の可能性とその奥深さを知ることができました。病院ですから、人の死も見る現場です。いつか死ぬ、だから今をどう生きるのかとずっと問われる現場でした。そう考えて物事を見ていくと今までとものの見え方が違ってきて、制作のテーマもそちらにシフトしていきました。抽象画は、頭でっかちな感じがする作品だと思い始めました。それからちょっと手を止めてみて、患者さんを描くようになったんです。それで急に人間を描き出しました。2012年の日本版画協会展に出品した作品も、人物を描いたものでした。」

私の作品で喜んでもらえるのが一番嬉しい。

──富士宮に戻ったのはいつ頃ですか。

「2018年です。父が、心不全で突然亡くなったんです。実家で母が一人になってしまう。母は立派な人で、今でも一人で生活ができるほど元気なのですが、我が家は母でもっていたところがありました。一家の太陽のような存在が寂しさを感じている瞬間を想像するだけで、私は胸が痛いんです。この人には、寂しい思いを絶対させちゃいけないと思い、すぐに実家に戻りました。」

──富士山や草花などを描きだしたのは、環境の変化があったためですか。

「百貨店で展示するようになってからです。百貨店では会期中はいつも会場にいたので、お客さまと直接お話しする時間が濃いんです。少しずつ意識が変わりました。作品を喜んでもらわないと描いた意味がないし、買ってもらったら飾ってもらいたいという気持ちが出てきました。喜ばれたいんです、やっぱり私。介護もそうですが、心から喜ばれると心底嬉しいんです。だから逆に、お客さまに喜ばれるものはなんだろうなと探すようになりました。」

富士山に対する視点が、変化している。

──富士山については、今、どのような思いで描いているのですか。

「小さい頃と全く違うのは、そこに人を挟んで見ていることです。人は、考え方や感じ方がそれぞれ違うのは当然なのですが、その事を恐れず、本音で話しぶつかりあったりすることで角が取れてきて、成長していくものだと思います。だから人と関わることが、しかも深く関わることが大事になってくる。その視点で山を見るだけで、もうスケールが大きくなるんです。そこで何を見るかは人それぞれ違います。富士山も見る人によって違うけれどもそれぞれの思いがのっかるんです。そこを感じることで、昔当たり前にあった富士山と今とは違うかなと思って見ています。」

──富士山を描くときに、それを見た人の反応を感じながら。

「あと、作品を手放してからどう独り歩きしてくれるかということを、すごく想像します。安心できる創造をしたいですね。」

──富士山を描くとき、大沢崩れ※など見えるものをしっかり描くこともありますが、写実的な描き方だけではないですよね。今、どういうアプローチをしていますか。

※大沢崩れ 富士山の西斜面に、山頂直下から標高2,200m付近まで、延長2.1kmにわたり土砂崩れが起きている場所。

「今は過渡期です。以前はそれほど写実的ではない平面的な感じの作品もあったんです。ただ、最近作った木彫コラージュ作品が、意図していなかったのに少し3次元に捉えているなと感じました。ちょっと変わってきました。どちらに転ぶかは、ちょうどいいところを探っています。2次元的表現だと個性を出しやすく楽しさもありますが、でもみんなが見てちゃんと富士山ってわかってもらいたいという気持ちもあるんです。」

表現したいものにこだわる。それを表現する技法にはこだわらない。

──最近の制作の割合としては、木彫コラージュ※と木版画とは大体何対何ぐらいですか。

「点数的には8対2ぐらいです。」

※木彫コラージュ ナンシー諸善さんが創り出した独自の表現技法

──今、木版画で表現する自分のこだわりはどこにありますか。

「今は、木版をはさまないと安心できない、という精神はなくなってきています。それは喜ばしいことかもしれないし寂しいことかもしれないのですが、木版画でなければということはありません。やろうと思えばどんな素材を使っても、イメージに近いものを創ることができると思います。そこはすごく柔軟です。表現したいものにこだわるから、それを表現するための技法には固執しません。」

──作品制作のために、取材はするのですか。

「取材は結構しました。吸収するためにいろいろなところに行きましたが、結局たどり着いたのは目の前のものを大事にして、しっかり見ていくということ、身近にいる人だったり、ものだったり、事柄だったりをきちんと人らしく感じて幸せを見つけていくっていうのが実は究極だなと思うようになっています。だから植物であれば地味ですが、小さく咲いている野花や庭の花を描きます。」

木彫コラージュは、足し算も引き算もできる。

──木彫コラージュが生まれたきっかけは何だったのでしょうか。

「あるとき版木が綺麗だなと気がついたことがきっかけです。1点ものも制作してみたいと模索していたことも背景にありました。」

──そのアイデアは、突然湧いてきたのでしょうか。

「お客さまから誕生日カードを依頼されたことがあったんです。当時フルタイムで働いていたので、忙しくていくつもの版を作ることが出来ませんでした。そこで、版画ではなく、スケッチに、版を重ねるような感覚でコラージュした作品を作りました。それが楽しかったなという思い出があったんです。それと同じやり方です。」

──木彫コラージュは、和紙を染めて貼っているのですか。

「色を染めたり塗ったりしてから木板に貼って彫ることもありますし、さらにその上からもう1枚和紙を貼ったりもします。」

──木彫コラージュを作るとき、こだわりはどこにありますか。

「以前は、版画家としてやっていた強みを出したいと考えていて、欲しい1色を出すにはどうすればよいか版画脳で考えていました。ただの赤ではなく、ただの紫でもない色を出したいとき、この赤は何版目、この紫は何版目に入れて、この紫色を出そうとか。レイヤーを重ねて色を出して絵を積み上げていく脳になっていて、その感覚でつくる木彫コラージュが強みだと思っていました。最近それはなく、ひたすらつくっています。ダイレクトに自分がイメージした色を出します。油絵の時の足し算引き算に戻れてきているかもしれません。私が今まで生きてきたことの全てが繋がって、伏線が回収されてきている感じがします。」

──木彫コラージュは、引き算もできるのですか。

「それは、貼った和紙を剥がせばいいですし、彫ればまた違う表情が出ます。彫刻刀は、和紙も一緒に綺麗に彫れるように、いつも鋭利に研ぎあげています。」

──絵描きとしては、どんなことを目指しますか。

「それを絶対に必要だと思ってくれる人がいる作品、その絵があることで幸せになる作品をつくりたいです。」

──今年(2025年)3月に伊勢丹浦和店で個展がありますが、その準備はどんな感じですか。

「買いやすい、飾りやすいサイズの作品を多く用意しています。それとは別に、今、山桜がいいなって思っています。山桜の葉っぱって赤いんですよ。この赤と、富士山の白の対比がいいなと思っているので、それをシリーズにしたいという構想はあります。」

(聞き手・文/アートコンサルタント・亘理隆)

ナンシー諸善 プロフィール

ナンシー諸善

Nancy Shozen

■2024年

個展 松坂屋上野店

■2023年

個展 伊勢丹浦和店

個展 船橋東武

■2021年

グループ展 福屋広島駅前店

グループ展 伊勢丹浦和美術画廊

■2020年

グループ展 阪神梅田本店

グループ展 福屋八丁堀本店

■2013年

個展 銀座

■2012年

第80回日本版画協会展 入選

■2010年

第16回 川上澄生美術館木版画大賞展 入選

個展 銀座

■2009年

グループ展 新宿

■2008年

第76回 日本版画協会展 入選

■2007年

第5回 飛騨高山ビエンナーレ 入選

個展 銀座

■2006年

第74回 日本版画協会展 入選

■2005年

第11回 川上澄生美術館木版画大賞展 入選

第4回 飛騨高山ビエンナーレ 入選

第3回 山本鼎版画大賞展 入選

第10回 浜松市美術館版画大賞展 入選

■2004年

第72回 日本版画協会展 賞候補

第3回 ふくみつ棟方記念版画大賞展 入選

第2回 あおもり版画トリエンナーレ2004 入選

国際交流展 メキシコ国立エスメラルダ校

■2003年

成増展 創形美術学校FA校外展

他多数

作品解説 ナンシー諸善『山桜と富士』

ナンシー諸善 「山桜と富士」 木彫コラージュ 28×19.5cm

本人も十分に自覚していることではあるが、富士山を描くことは難しい。その対象自体が絵になる、あまりにも消費されているイメージであり、作品は観光写真やお土産物屋の工芸品に陥る恐れがある。多くの画家が富士山を描くことを躊躇するなか、ナンシー諸善が富士山を表現するのに有利な立場にあるとすれば、富士山麓にある富士宮市に生まれ育ったということにある。富士山は、四六時中目にするありふれた日常の一部であり、一方向からではあるがその変化を知悉している。それゆれ、ナンシー諸善の描いてきた富士山は、常にその時点における作家自身のベストショットである。そこには、自身が見てきた富士山と、自身が出会った様々な人々との記憶が交錯し、積み重なっている。

「山桜と富士」は、タイトルの通り主役は山桜であろう。実際の富士山と山桜の大きさの差は言うまでもないが、富士山は山裾まで描かれることなく切り取られ、画面の約5分の3に山桜が描かれている。ほぼ悠久の、大きな存在である富士山とは対照的に、山桜ははかなく小さな存在である。しかし、白い花が咲き、葉が赤く色づいた今が盛りの山桜は、頂に雪をかぶっている富士山を背景に、生命感に溢れ、確かにそこに存在している。花の色は違うが、太宰治の「富士には、月見草がよく似合う。」という『富嶽百景』の一節が思い浮かぶ。空や山裾は、彫り跡を活かしながら版木に近い色を施した和紙を重ねることで抑制された色が清々しく、鮮やかな赤と白がいっそう目に映える作品となっている。

(解説/アートコンサルタント・亘理隆)

ナンシー諸善さんの展覧会情報

コメント