日本画の画材や道具を扱うお店が年々減少している現状を変えたい――。そんな思いから会社を立ち上げた日本画家・立木美江さんに、イチノセイモコがインタビューしました。さっそくご覧ください。

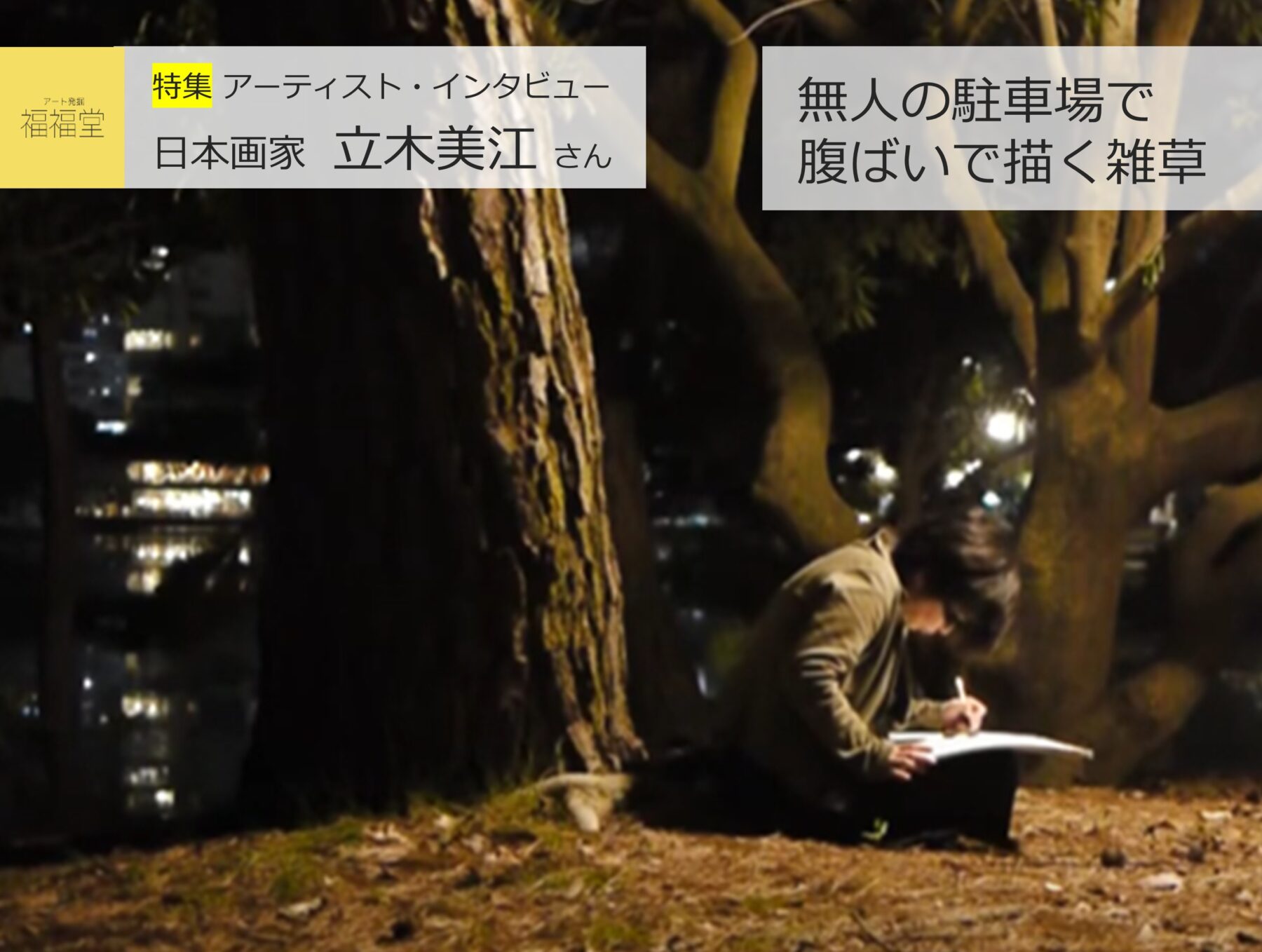

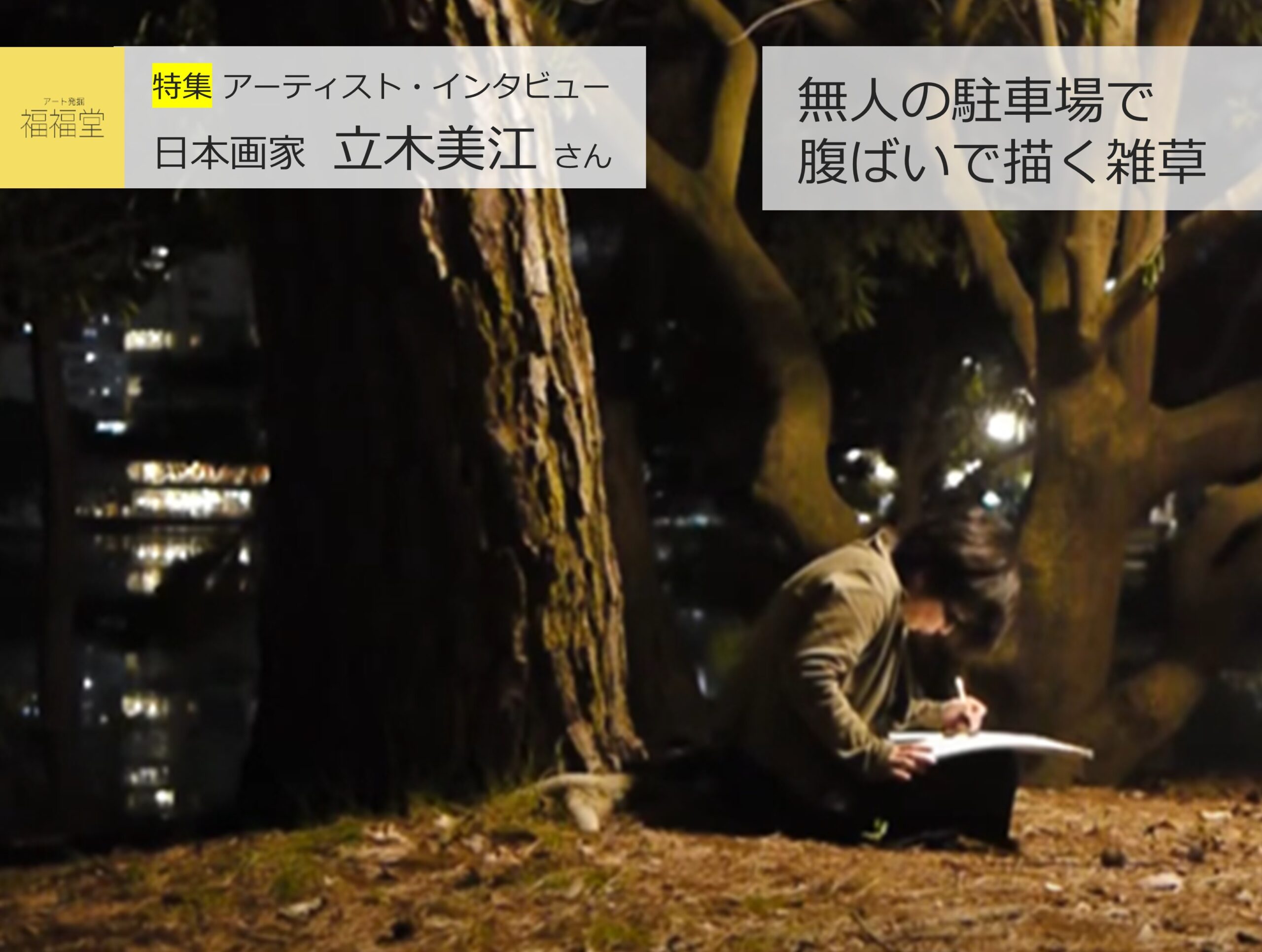

無人の駐車場で腹ばいになって描く雑草―日本画家 立木美江さんインタビュー〈その1〉

――人々に注目されることのない野の草花を、美しい日本画で描く立木美江さん。本日は子供時代のエピソードから、草花を描く日本画家になるまでの道をどのように歩んでこられたのかをお聞かせください。よろしくお願いいたします。

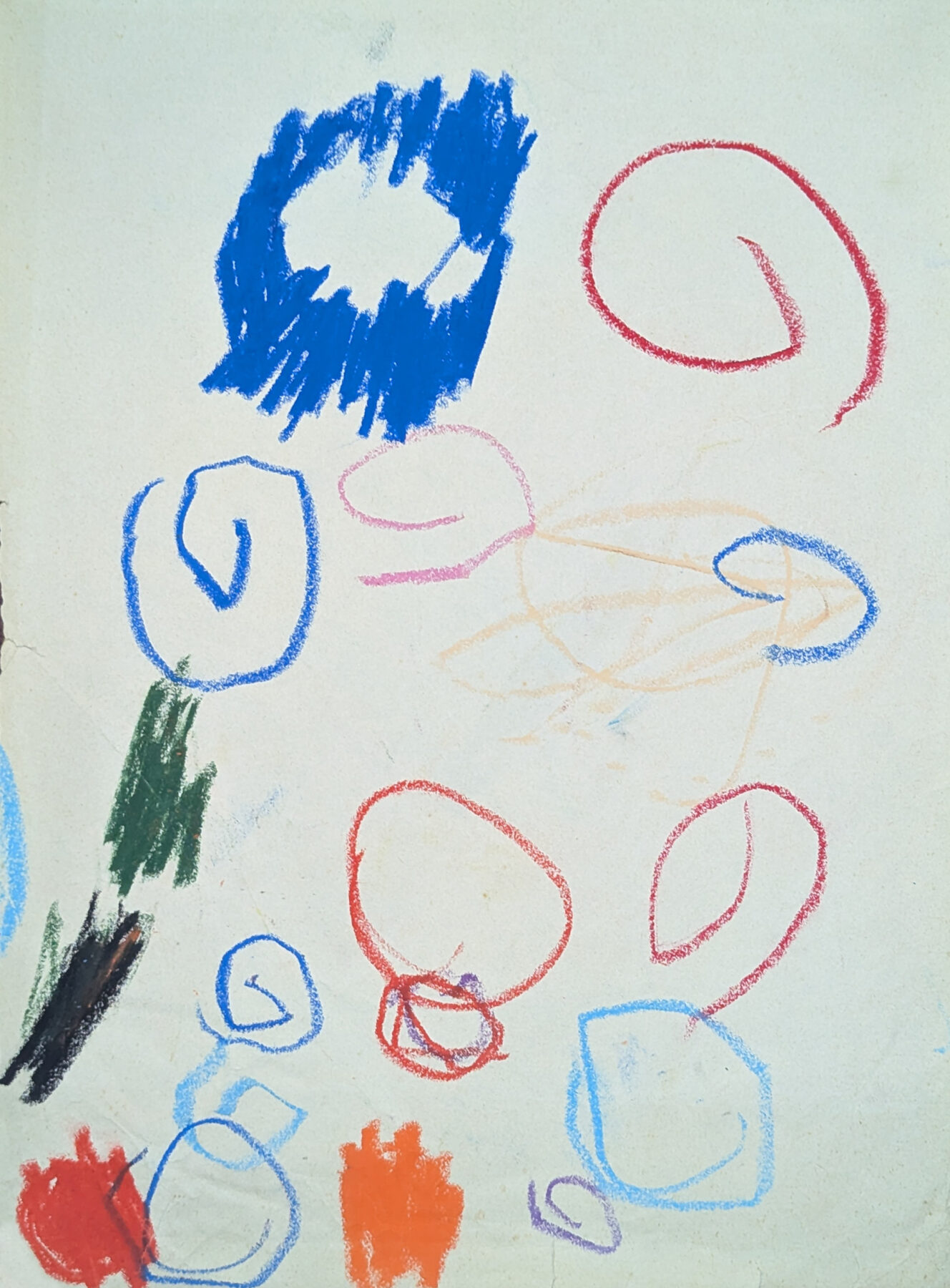

1番初めの小さい頃の記憶は、「の」の字がすごく好きだったことです。まだほとんど字は読めないし、新聞の内容は何もわからないんだけれども、「の」だけが認識できたので新聞の「の」に全部、丸をつけていたんです。カラフルにいろんな色を使って、ぐるぐると書いていくのがクセでしたね。

年少の頃は幼稚園で人と遊んだり、誰かと一緒に何かするのが苦手でした。友達と遊ばないで、ほとんどの時間を、外にあったクジラ型の遊具の中で過ごしていました。遊具の中の少し暗い空間の中に1か所だけ光が差して、その光の中で雑草が輝いて見えていたんですね。光に照らされる植物を眺めて「なんて綺麗なんだろう」とつぶやいて涙するのが、当時、幸せなことでした。

――幼いころから素晴らしい感性をお持ちだったのですね。

年中になり、別の幼稚園に通っても同級生に馴染めず、ほとんど階段の端っこで体操座りした状態で1日が終わっていました。その他は園長室に入り浸っていましたね。クーラーが効いていて気持ち良かったんですよ。園長先生に懐いて付きまとったり、誰も居ない時も園長室に入り込んだりして、他の先生から「いい加減出てきなさい」と怒られていました(笑) 相当変わった子だったと思います。

小学校に入って「このままではいけない」と自分でも思いました。幼馴染みや気の合う友達とは話せるので、その時を思い出しながら自分を偽ってクラスの人と話してみました。でも、続きませんでしたね。

――植物図鑑に加えて、新聞やチラシなどで見かけた写真を切り抜いていたそうですね。

小学5年生くらいの時、植物の他に好きだったのが日本経済新聞。確か日曜日だったと思いますが、美術や哲学関係の記事が増刷されるんですよ。それを見たり読んだりするのが好きでした。表紙がいつも綺麗な写真だったので、それを切り抜いてバインダーや下敷きに挟んで持ち歩いていましたね。

中学生の時は、いじめられることもありました。人と接することのストレスでむしゃくしゃした気持ちを解消するために、学校の行き帰りではセイタカアワダチソウなどの雑草を抜きまくっていました。ストレスで髪の毛を抜いちゃう子じゃないけど、雑草を抜いちゃう子でした。草にとっては迷惑な話ですよね。

でも、植物のすごいところは、上を抜いても横からにょきっと生えてくるところ。その姿を見ると「すごいな」という純粋な感動と、「ちょっと悪いことしたかな」という両方の気持ちになりました。「随分、残酷なことをしてしまった」という反省があり、スケッチをするときは植物やお花を切ったりせずに、必ずその場で描くようにしています。「植物も頑張って生きているんだから」と思って、どんなに暑くても天気が悪くても、その場で描いているんですよ。少し大人になったかな(笑)

――この頃に感じた思いが、今のスケッチのスタイルに繋がっているのですね。

中学では吹奏楽部に入り、学級委員長や生徒会の役員をやる時もありました。立候補することもあったし、推薦されることもありましたね。今考えると、だいぶ自分を偽っていました。

高校ではクラスメイトの中に友達が何人かでき、さらに入部した美術部の周辺にマンガ研究部や放送部があって、そこでも仲の良い友人ができました。その時もいじめてくる人はいたけれど、一方でずっと仲良くしてくれる友達や幼馴染みは、常にいましたね。高校の友人とは今でも繋がっていて、お互いにくだらないことを言ったり、他人には話さない自慢話を延々と話したりします。

――いじめっ子との印象深いエピソードがあるそうですね。

はい。いじめられた中でも印象的だったのは、私が描いた絵をいじめっ子がすごく褒めてくれたことです。時間があれば、ずっと嫌な感じで関わってくるんですけど、絵のことだけは違いましたね。今思えば、メンターのように私の進路を導いてくれたのかもしれません。そういう点では感謝しています。

高校卒業後は、九州産業大学に進学しました。その時、高校の友人から「好きなことすら一生懸命できない人間は、生きる価値がない」と言われたんです。絵を描くことは本当に好きだったから「私はこれを頑張らないと」と思いました。

――ご友人がそういった言葉を伝えられた背景には、何があったのでしょうか?

この友人の名言には、彼女なりの背景があって。友人は父親が経営し始めた居酒屋を手伝って、学校が終わった後、深夜まで働く生活を2年ほど送っていたんです。当然、彼女は朝起きるのが辛くて、出席日数がギリギリになってしまったんですね。その頃になると、彼女は朝、必ず私の家に迎えに来てくれるようになりました。「迎えに行こうと思うと目が覚めるし、無理やりでもなんとか登校できる」と言っていたんです。そんな中、彼女の父親が突然、失踪。彼女は進学した大学を辞めざるを得なくなりました。人より何倍も苦労していた友人が言ってくれた言葉だから、大切にしたいと思ったんですよね。

――そうだったのですね。そういった想いがあって入学した大学生活はいかがでしたか?

それで私はまた、「やっぱりこのままではいかん。自分を出していこう」と思い直し、強気なキャラで行こう、と大学デビューを自分なりに頑張りました。でも、さじ加減がわからず、一緒に学ぶはずだった仲間からは孤独なキャラだと思われてしまいました。一方で歌の部活に入ったんですけど、その人たちがすごく優しくしてくれたので、そこで初めて人間らしい関係が築けたように感じました。

また、先ほどの友人の言葉で一念発起し、大学の課題の他に3?4ヶ月に一度、必ず公募展に出すようにしていました。それにともなって公募の審査員の先生方や、多校の学生と知り合う機会が増えました。

大学のアトリエには、あまり行かなかったです。理由は、植物が咲いている姿は昼間しか見られないから。その時には「植物を取らない」と決めていたので、授業は始めだけ顔を出して、終わりの時間に戻っていました。その他の時間は、ずっと外で絵を描いていたんです。

ある時、教授が「立木に単位をやるべきかどうか」で悩んでいたそうなんですけど、授業時間に確かに外で絵を描いていたので、どうにかなりました。赤点ギリギリで、よく卒業できたなと思います。

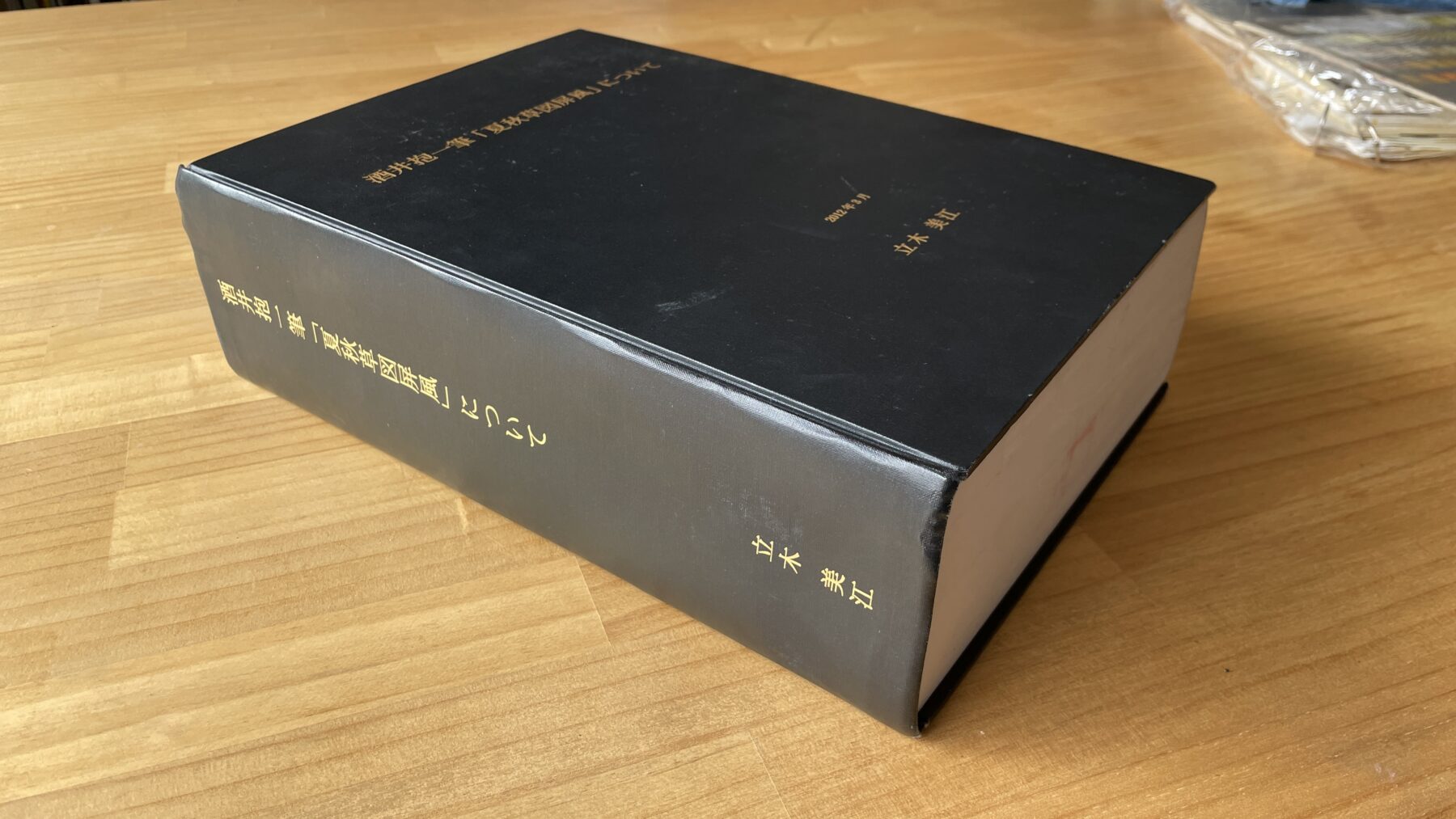

――大学院では酒井抱一の銀屏風について研究し、博士論文にまとめられましたね。研究のテーマを決めたきっかけは何だったのでしょうか?

大学院の前期課程までは絵を描く方に所属していたんですけど、後期課程からは美術理論の方に進みました。琳派について研究をしようと思ったのは、大学院後期課程1年目の年に指導教官が退官され、2年目を引き継いでくださった錦織亮介先生の一言です。「どうせ研究するんだったら、あなた。研究者がいっぱいいて大変なところをおやりなさい。勉強になるから」と。でも「何も考えずに、自分がいいとか好きと思うものを見つけてごらんなさい」とも言われましたね。

その時、玉蟲敏子先生が書かれた酒井抱一筆「夏秋草図屏風」(東京国立博物館蔵)についての本を読んで非常に感動したんです。「この論文を書いたら、いつかこの先生に会えるかもしれない」と思って。後に夢が叶って、お会いすることができて、本当に幸せでした。

――酒井抱一のどういうところに興味を惹かれたのですか?

私が特に興味を持ったのは、酒井抱一の生き方。非常に魅力的だと思ったんですよ。抱一は、1度は忘れられていた尾形光琳について『光琳百図』という画譜を出したり、光琳を称揚する展覧会を開いたりして、多くの人に再認識させたんです。光琳のお墓の再建もしていましたね。

その甲斐あって、近所に住んでいた時の将軍・徳川家斉(いえなり)の父・一橋治済(はるさだ)から、光琳の「風神雷神図」の裏側に絵を描いてみないか、と依頼されたのが「夏秋草図屏風」です。最終的には抱一の願いが叶ったんです。絵という誰もが知っている表層の部分も素敵なんだけれども、その奥に見える抱一の人間性にすごく惹かれたんですよね。

博士論文の内容は、抱一筆「夏秋草図屏風」の背景で、何も描いていないように見える銀箔地に、実はたくさんの工夫があることを指摘したものです。東京国立博物館での熟覧調査では、90分間、ずっと見ていました。重要文化財を直に見る機会はなかなかないので。あの時は、ものすごく集中して見ていたから、今でも昨日見たくらい鮮明に思い出せます。私に限らず、絵を描く人だったら「最高の隠し味みたいなのを好きに味わっていいよ」と言われたら、多分、記憶に残ると思います。

博士論文の主な内容をまとめて学術誌に論文を投稿し、賞をいただきました。受賞の時に自分が言った言葉を今でもはっきりと覚えています。「論文で賞をいただいたけれども絵を描くのが自分の本分であるから、画家として生きていくことが叶ったら研究のフィールドに必ず戻ります」と。それから画家として生計を立てるのに、15年くらい時間がかかってしまいました。最近は研究のフィールドにも少し戻っていますが、今後、後輩を助けることで、あの時の誓いを果たせるようにと思っています。

――その後はどのように活動されたのでしょうか?

大学院まではストレートで行ったんだけども、卒業したのは28歳だったんですよね。私は論文の執筆や体調の関係で、周りよりも半年遅れて卒業しました。その頃には「自分は会社に勤めるとか、そういう能力がない人間だな。でも、得意なことを活かしていくなら合っているかも」と以前より、自分のことが見えるようになっていました。

絵で生きていくことは決めていたので、制作を続けながら絵画教室の先生もしていました。私は放っておくと、とにかく誰とも喋らないんですよ。だから、今も続けている絵画教室は、人とのコミュニケーションを育む場所ですね。私のことを「先生」と慕ってくれる優しい人たちが集まってくれるので、安心できる場をまた一つ見つけました。

――2010年に院展の院友に推挙されていますね。

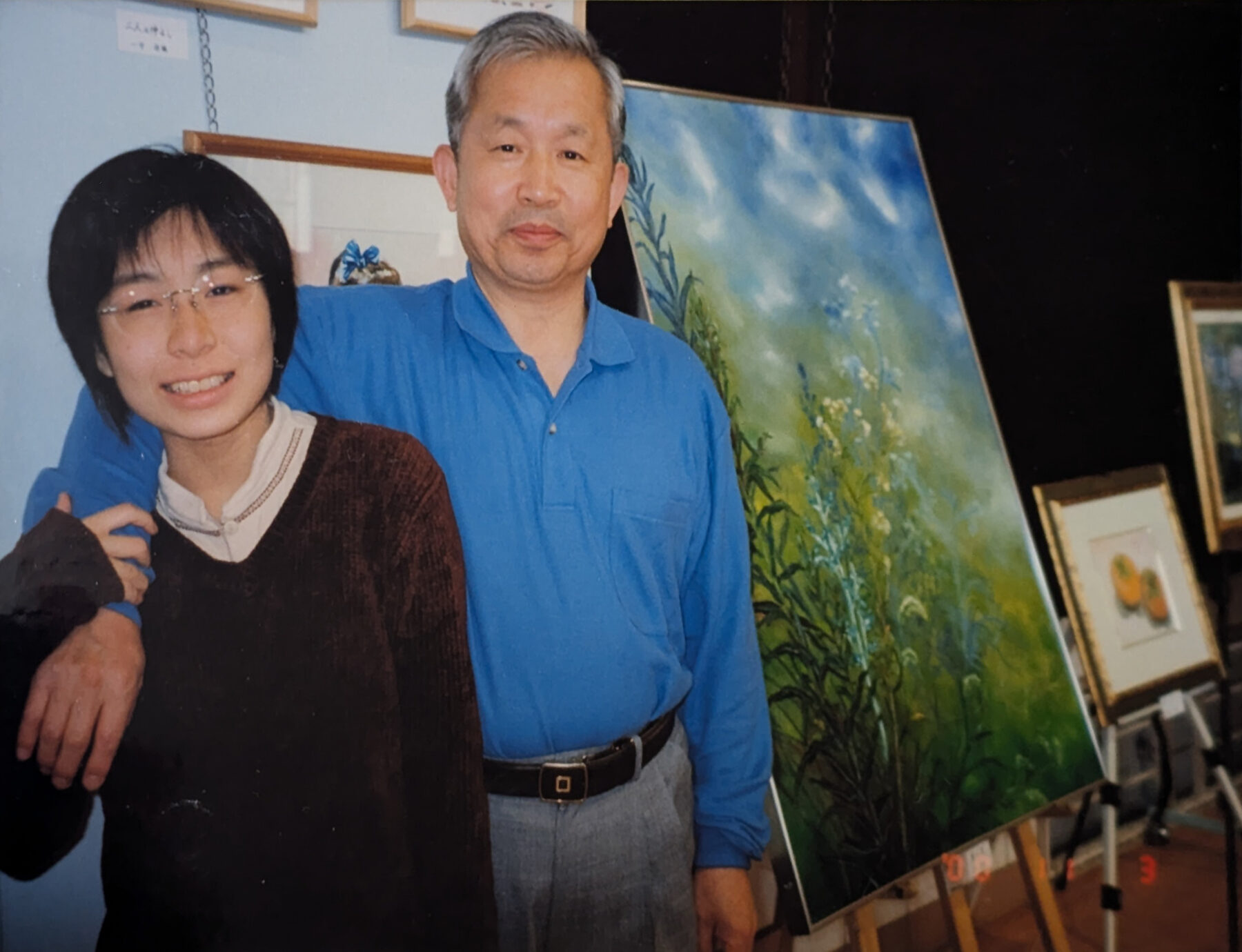

院展に出すようになったきっかけは、講評をするために来福されていた日本画家の松尾敏夫先生に、たまたまお目にかかることがあり、私のデッサンやスケッチを見ていただいたんです。その時に「院展に応募してみないか?」と言われて。お恥ずかしい話なんですけど、正直なところ、その時は「まさか自分が院展に誘われている」とは思いませんでした。後になって、この権威ある展覧会に誘われたことを知り、驚きました。どうにか入選して、その後、大学院を卒業するまでに院友に名を連ねることができました。

大きな作品を描く公募は体力的に難しいので、あまり積極的に出していないんです。2024年に推薦いただいた第9回東山魁夷日本画大賞展では入賞しました。私の作品は地味なので公募に向かないのではないかな、と自分では思っています。

――公募展などに作品を出す中、2011年に清力美術館で初個展を開催されていますね。どのような経緯だったのでしょうか?

私の母が以前から趣味でブログを更新していたのですが、それを見てくれていた方がいて、母のブログ経由で依頼が来て個展が決まりました。そういう出来事から、絵という字が「糸」+「会」で出来ていることに心から感じ入っています。絵から生まれた出会いが、糸のように人と私を繋げてくれる。偶然が明日を作ってくれることは、よくありますね。

――声をかけてもらって展覧会をするような形がずっと続いてきたということでしょうか?

そうですね。大学生の時からずっと、何ヶ月かに1回は関東に行くようにしていたんですよ。東京に行って、すごい人たちがいるなと。今のように誰かから声をかけてもらって展覧会に出品するスタイルになった最初のきっかけは、院展に落選した時のことです。悲しさのあまり町をふらふら歩いていたら、偶然棟方志向の絵を飾っている会場があって、入ったら初日のパーティーか何かで宴会をしていたんです。そこで誘ってもらって2次会まで付き合うことになり、一緒に飲んだ人たちに「次、来る時も必ず連絡ちょうだいね」と言われたんです。だから私は社交辞令などを考えず、行く度に連絡していたんですよね。その内に「そういえば、絵を描くんだよね? じゃあ、こういう場所があるから、展示してみない?」とお話をいただくこともありました。別の方を紹介していただいたことも。

そういった経緯で出すことになった2013年の空想美術大賞展では、観客賞をいただきました。最初は授賞候補には入ってなかったんですけど、観た方が推してくれたおかげです。そこで京都のギャラリーのオーナーさんにお会いして、私が漬物石みたいな分厚い博士論文を持っていたので「こいつ、やばいぞ」と思ったらしく、食事に誘ってくださったんです。私のことを覚えてくださって、京都でも個展ができるようになり、後に東京の画商・福福堂にも繋いでいただきました。

――大学院を出てからの人との出会いが、コミュニケーション能力がなかった子供時代とは格段に違いますね。だから、絵の字のことをいつも口にされるんですね。

自分の得意なフィールドであれば大丈夫なのかな、と。植物でも、枯れる場所もあれば、元気に伸びる場所もあるし、日照りに強い植物もいれば、日陰じゃないと頑張れない植物もいる。だから、自分に合った環境だったら大丈夫というのがわかってきました。環境を与えてくれる、周りの人に感謝しながら生きています。

――スケッチする時は、外で草花をずっと観察されているそうですが、どんな天候でも出かけるのですか?

スケッチはどんな天候でもできますよ。天候が違う時の方が、植物のいろんな表情を見られて面白いです。風に吹かれている時は北斎のような動的な表現になるし、雨に打たれている時は草花に重さを感じます。雪が降っている時は厳しく耐えている姿、とそれぞれ表情が違うから、その日の表情を楽しんでいます。雨の日は濡れるけど平気。風の日が1番きついですね。1番きつかったのは、冬の和白干潟。海風がずっと吹いていて寒かったです。手はかじかんで、あかぎれだらけになっちゃいました。夏の蚊も、好きじゃないですね。

――最近、夏はかなり暑いですけど、もちろん対策してスケッチに出かけるのですよね?

サングラスと帽子、日傘で対策して、虫よけミストを振りかけて。全身真っ黒になって完全に怪しい人になっちゃうんですよ。最近は絵を描きすぎたのか、手がちょっと負けちゃってアレルギーみたいになっているので手袋もしています。その姿を見た近所の人に、いかに通報されないかが大事(笑) 電柱を見ながら、ずっとニヤニヤして独り言を言っていたりするので。

――なぜニヤニヤしてしまうのですか?

植物を愛でているからです。気づいたら喋っている。「可愛いね」「なるほどね」など、ずっと会話しているんですよ。不思議なのですがスケッチをしていると言葉が降りてくるんです。よく歌手の人がそんなこと言いますけど。私の画集には1枚の絵ごとに言葉を載せていて、その言葉は全部、スケッチしている時に思い浮かんだ言葉なんです。人と話している時は普通なんですけど、植物と向き合ってスケッチしている時だけは、なぜか言葉が色々浮かぶんですよね。

「今日、無人の駐車場に腹ばいになって、雑草を描きました。とても幸せで、ベビーカーの子供の視点よりも低い位置で植物を眺めた」という。

――立木さんのスケッチの方法で、「異なる時間軸の植物を1枚の絵に納める」というのがあるそうですね。どのように描き進めていくのか、教えていただけますか?

(スケッチを見せながら)これは近所の神社の敷地に落ちている葉っぱなんだけど、落ちてくる葉っぱは毎日違うんですよ。「今日はこの葉っぱが落ちている」「今日はこっちの葉っぱが」と毎日毎日描いていき、1ヶ月経つとこんな状態になるんです。1日1日の積み重ねみたいなのが実感できるんですよね。

植物は花が開いている状態が必ずしもベスト、とは限らないんです。蕾の時が1番綺麗な時もあるし、枯れている時が1番いい時もある。それぞれの花にとってベストな角度や描き時みたいなのがあるから、蕾の時に描いておかないといけない。翌日、花が開いた時に描いてもダメ、という植物もあるんですよ。「今日はこの葉っぱの表情が1番いいな」と思ったらその葉っぱが入ったり、「今日はこの枯れっぷりがいいな」と思ったらそこを描いたり。

スケッチは写真ではないので全部、一気に描くことはできないんですけど、その代わり、1つ1つの葉っぱ、萼(がく)、茎などの部分を吟味して、1枚のスケッチの中に描き入れていきます。1枚のスケッチができる時点で、長い時間が経過しています。だから、私が描きとめたスケッチは、本物の姿ではないんですよね。植物の1番いいところだけを、毎回ベストチョイスしているんです。

――立木さんが草花の美しさを引き出しているのではなく、美しさを見出しているんですね。

そうですね。相手のいいところを考えるのにも近いですかね。私はカメラマンの仕事を本当に尊敬しているんです。特に、瞬間を切り取れるところ。「その時」というチャンスが巡ってきた時に発揮する瞬発力に感動していて、写真集を集めたり、写真を見に行ったりしています。

そういう一瞬の仕事は私には難しいので、逆に積み重ねるような仕事をしています。私が時間をかけて1枚のスケッチを仕上げていく方法で絵を描くことは、1つ1つ、物事の良し悪しを確かめながらやっていくことなのかな、と。

葉っぱがこちらを向いているからといって、それがベストな表情とは限らないから、少し横を向かせてやるといいな、とか。実物を見ながら確かめたり考えたりしていくと、多彩な表情は作りやすいんです。瞬間を写真で撮るのとも、また違う感じの1枚が出来上がるんですよね。現実を観察しながら、リアルそのものは描いていないんです。「ある人を美しいと感じたり、その人らしさを引き出す生きた表情ってどういうものだろうか」と、カメラマンの視点を植物を描くことに置き換えて、自分なりに植物の1番いいところを引き出すことができれば、と思って描いています。

私が好きな星野富弘さんの詩に「秋のアジサイ」というのがあります。その中に「一日に一枚」という言葉があって、1日1日を積み重ねていくことの大切さが書かれているんですよ。コツコツ地道に積み重ねるのが大好きです。

――日々を丁寧に観察しながら生きていらっしゃるんだな、と思いました。

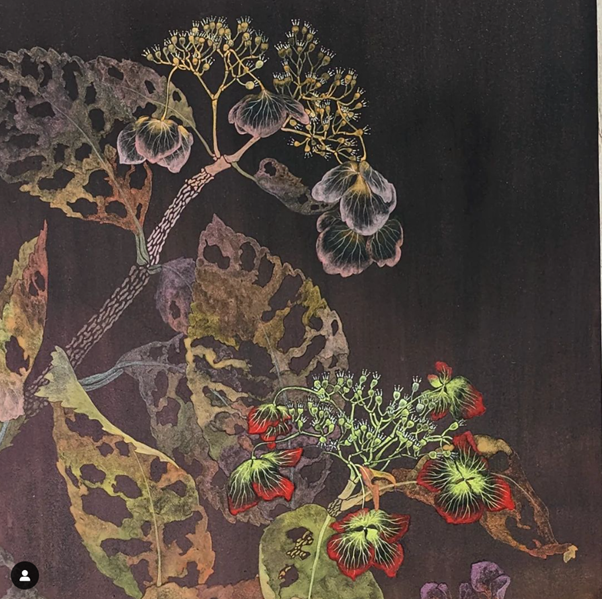

立木さんの絵は優しい明るさを感じたり、作品によっては茎がうねって、まるで植物に意思があるような力強さや迫力を感じたりします。どの雑草も、幽玄の世界の中で「私、ここにいますよ」と静かに主張しています。華やかさのある桜や薔薇とは違う主張ですね。

一見、華がないように見える植物でも、「何かあるな」と感じることがあるんですよ。「華やかさはないけど、もしかしたら何か違うものを持っているのではないか?」と。人間や動物には意思があるから、植物に意思があってもおかしくないだろうと思っています。植物を観察していると、自分なりの面白さを掴むことができます。誰も気がついていないところで、自分が何か不思議なことに一つ気づいて絵にするという感じ。芸人さんが、電車の向かいの席に座っていた人が面白かったからネタにするのと同じです。普通は絵に描かれない花であることも多いかな、とは思います。

――最近、Instagramに載せている作品の色数が、以前の作品よりも増えて明るい印象ですね。何か心境の変化があったのですか?

結婚したからですかね。…冗談です(笑)

結婚はしましたけど、周りの人が色々と知恵を絞ってくれて、いろんな言葉をもらいます。私はわりと素直な性格なので、そのままそれを試しているんですよ。「それでもいいよ」と皆さんが言ってくれるので、受け入れていますね。

日本画を始める前は、水彩画を描いていたんです。水彩画の時は色とりどりで、いろんなものをバラエティ豊かに描いていました。でも、日本画に変えた時、色の取り合わせが難しくて、茶色とか以外が使えなくなってしまって。とにかく粒子が荒いものが苦手、ポイントで鮮やかな色を入れるのが難しい、と思っていたのが、最近になってようやく使えるようになってきましたね。たまに失敗することもありますけど。

私の周りに限った話かもしれませんが、「絵を描き始めて20年くらい経ってくると、自分の思う通りに描けるようになってきた」と聞きます。それを考えると、私は18歳くらいで日本画を始めたので、ちょうど今が20年経ったくらい。確かに、いろんな色が使えるようになってきている気がします。

――色数が増えたのは、技術的な問題が大きかったのですね。

いろんな色が手に入ったことも関係があるかもしれません。絵画教室の先生などをしていると、周りで日本画を描く方がお亡くなりになって、故人の道具一式を「使ってください」と持ってきてくださる方がいるんです。そうやって鮮やかな彩りの絵の具が、わあっと手元に入って。日本画の画材は3、40年前のものでも変質しないんですよ。それを試しに使っているうちに、色の幅が増えたところもありますね。絵の具との出会いも、偶然の大切な出会いです。

――日本画では一般的に花鳥風月が描かれますが、動物を描かずに、植物を中心に描くことで大切にしていることはありますか?

自分にはできないことと、自分にしかできないことを大切にしています。

自分にできないことは、植物と同じ愛情を他のものに対して注げないこと。反対に、自分にしかできないことは「こんなもの描くの?」と思われるような、何の華やかさもない小さな植物を存分に絵に描きたいと思うし、それに向かって全力を尽くすことができること。これは得意。

私が生きている間に、今まで絵に描かれたことがない植物があったら、それを描いてみたいと思います。それぞれの土地にしかない固有の植物があるんですよ。例えば、福岡城の近くには、天然記念物の愛宕桜という固有種があるように。

展覧会を開催していただけるおかげで、私は鹿児島や宮崎、関東の方にも行くので、今後の夢の一つは、それぞれの土地に生えている植物の近くにある、砂や土を使って描いてみたいです。元来、日本画は、顔料として土、砂、石などを使ってきましたからね。

――面白そうですね。

いずれ描いてみたいのは、横7m×縦5m。実は、スケッチはすでに描いていて、卒業制作の時に描いたものなんです。A3用紙107倍分が1枚の絵になっているんですよ。今までに描いたもので一番大きい。1年半かけてスケッチして、右から左に向けて毎日描いていたので、季節が順繰りして1周するんです。卒業制作には、そこから9枚しか使っていなくて。残りの90何枚は、ただスケッチしただけで終わっているんですよ。

――大作ですね。

作品を描くよりもスケッチしている方が好きなので(笑) いずれは完全な形で作品にしたいと思っています。このスケッチは2014年に「絵を描く初めて」展で展示しました。東京新聞の美術欄を担当されている記者で藤田さんという方の企画です。「このスケッチの状態が、1番いいのでは」と藤田さんに言われて、「確かに」と思いました。絵にすると整えてしまいますからね。整えていない、そのままの状態が1番いいのかもしれない、と思うところはあります。

――立木さんは近年、日本画講師や自ら事業を立ち上げ、お忙しいと聞いています。

絵のために全部捧げてはいるんだけどね。最近、小さい絵は下描きなしで、植物を見ながらその場で直接描いています。10何年活動してきて有難いことに、手元にある作品が少ないんですよ。

展覧会のための作品が足りないので、江戸時代の絵描きのように速筆で描く技術を身につけないと(笑) これからの課題は、ささっと描ける力を身につけることですね。頑張ろうと思っています。

――大学院での琳派研究の成果を、自分なりに取り入れていることはあるのでしょうか?

抱一は、文筆家でした。彼が残した俳句も素晴らしいのだけれども、編纂した画譜も立派だった。もしかしたら抱一自身のブランディング戦略があったかもしれないけど、「自分なりに下手でもいいから、手を出してみたいと思った」と宣言して、人のために頑張った姿に感動を覚えます。

抱一による光琳顕彰のおかげで、今の時代、誰もが琳派を知っています。今の若い作家が琳派を名乗って継承することで、新しい学びや図案が出来上がっていく、そういう流れの源を作り上げた。抱一は素晴らしいことをしたんですよ。

私も抱一のように、とはいきませんが、少しでも世の中のためにできることをしたいと思っています。今、日本画材の職人の数が減っていて、修復などで作品を管理する立場の方々も画材がなくなると困る状況になっています。一方で、画家は1枚の絵を描くのにも時間がかかるから消費自体はそこまで伸びない。いろんな立場の方が、それぞれの事情で困っているので、それに対して自分なりにできることをビジネスのレールに乗せようと試みています。

今、日経新聞から取材を受けていて、掲載されるか分かりませんが、その記者さんは私が子どもの頃に切り抜いていた美術の記事を担当されていた方だったんですよ!30年越しに巡り合えました。だから、縁って不思議です。

幅広い分野で活躍されている立木さん。インタビューその2では、立木さんが手がける日本画を活用したビジネスについてお話を伺います

(取材・文/イチノセイモコ)

立木美江さん プロフィール

立木美江 Tachiki Yoshie

日本美術院 院友

美術史学会

九州藝術学会所属

2007年 再興第92回 院展初入選

2008年 第63回 春の院展 初入選

2009年 第15回松伯美術館花鳥画展 優秀賞

2010年 日本美術院展 院友に推挙

2013年 空想美術大賞展 特別奨励賞受賞

2014年 絵を描くはじめ展(上野の森美術館ギャラリー)

2016年 山種美術館 日本画アワード2016 入選

2020年 鳥飼八幡宮の本殿にて「藤図屏風」を展示

2020年 USA Milwaukee Var Galleryグループ展参加

2020年 京都・蔵丘洞画廊で個展

2019年 福岡岩田屋三越美術特選会参加

2021年 福岡三越で個展「立木美江日本画展」開催

2022年 Fukuoka Wall Art Project 入賞

2022年 FFGグループ2023年カレンダーに採用

2023年 松坂屋上野店で個展 他

コメント