人気日本画家の溝口まりあ先生に福福堂の編集部がインタビューをしました。それではさっそくインタビューを御覧ください!

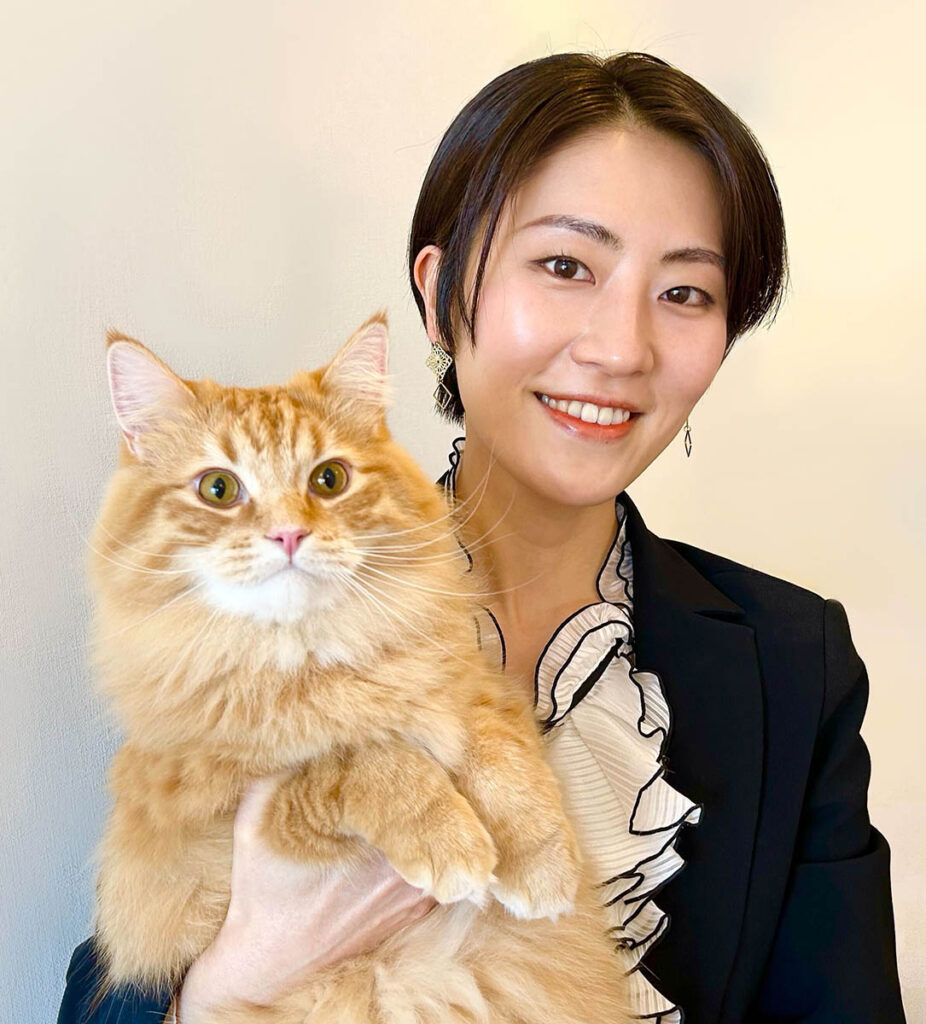

日本画家 溝口まりあ先生 インタビュー

絵と動物が好きだった少女時代

――溝口先生は、小さい頃はどんなお子さんだったんでしょう。

私は小さい頃から本当に活発で、広い場所があったら目一杯走り回っているような子でした。朝から晩まで公園で走っていたそうです。幼稚園に入る前のことですが、段ボールでカタツムリを作ったり、よく絵を描いたりしていましたね(笑)2歳とか3歳の頃のことかと思います。そういう美術系は幼い頃から大好きでした。

――あら、幼稚園に入る前から今と変わらず活発だったのですね。絵はいつから始められたのですか?

幼稚園に入ったころからお絵描き教室に通ったんです。初めてのお絵描き教室の日に、渡されたスケッチブックを1冊全部描き尽くしちゃったんですよ。初めて握った筆で、何十ページもあるスケッチブックだったのですが全部描き尽くしてしまったんです。教室のたびに、毎回スケッチブックをすべてうめるぐらい絵を描いていたそうなんです。

一度集中しだしたらもう止まらなくて。早めにアトリエに行って、みんなが帰るまで何時間も描いている子どもでした。先生からは『レオナルド・マリア』と呼ばれたりしていました。

――そのころから画家としての才能の片鱗が見えていたのかもしれないですね。

絵画以外にも何かなさっていましたか?

はい、たくさんお稽古に通いましたね。両親が「どんな才能があるかわからないから、いろんな事をさせてみよう」という教育方針で。まず、お絵描き教室から始まりまして、スイミング、ピアノ、英会話、公文に通いました。あとは、ガールスカウトでも毎週活動していました。幼少期からそういったいろんな習い事をさせてもらいました。本当にありがたかったです。

小学生の頃はバトン部に入っていました。「かっこいいな!」と思い入ったんです。くるくるバトンを回す、あのバトントワリングです。

あとは、極真空手を習いました。極真空手は、中学・高校で美術部の部長をするまで続けました。部長職が忙しくなってしまって、空手をやめちゃったんです。

――へえ!知りませんでした。ということは、溝口先生は、お強いのですか?

いえいえ、そんなに強くないと思いますよ。

その他に、夏になると神社で舞を奉納したり、お茶の稽古をつけていただいたりしました。お手前はあまり覚えられなかったんですが、お茶をたてるのが上手だと褒められたことが自慢です(笑)「泡がふわふわでお茶が甘い!」と。

――私もお茶をたてたことがあるんですが泡に穴ボコが空いちゃって。下手でした(笑)

すこしコツがあるんです。たてる位置や加減といいますか。最初はほぐす感じですが、最後はさささっと茶筅を浮かします。底に付いたままたてていますと茶筅が欠けることもありますので。

――へえ。溝口先生、器用なのですね。溝口先生は以前『蝶々結びができない』とおっしゃっていましたが、器用なのか器用ではないのか、なんとも不思議です。

それが私は本当に器用ではないんですよ。不器用で人一倍努力しないと身につかないんです。ずっと努力ばかりしていますね…。努力を続けて何事もやっとなんとかなってきました。それは絵を描くことに関しても同じでした。

そんな感じで私はいろいろ習いましたが、やっぱり1番影響が大きかったのはお絵描き教室だったと思います。

――では、そのころから画家になろうと?

画家になると決めたのは小学4年生の頃です。絵を描くのが大好きだったものですから。

――ところで溝口先生の作品のモチーフとなっている猫や動物との出会いも、その頃なのでしょうか?

私が生まれる二週間前から我が家ではミニウサギを飼っていまして、赤ちゃんの頃からうちには動物がいたんですよ。それで私は動物が大好きになったんです。

その後、ハムスターを3種類ぐらい飼いました。ジャンガリアンハムスターとキングハムスター。そしてホワイトスノーハムスターです。

ニワトリの烏骨鶏(ウコッケイ)も飼いましたね。すごく可愛くて、賢くて、いい子でした。

あとは、ダンゴムシとかスズムシとか、カブトムシ、クワガタ。それから蝉も飼いました。幼虫を見つけてきて羽化させたり。

ドジョウと金魚も育てていました。あと、犬もいました。シーズー犬です。

あとはトカゲですね。ニホントカゲとニホンカナヘビを飼いました。

――ニホンカナヘビ??

ニホンカナヘビはですね、トカゲの一種なんです。顔がかっこよく、人に慣れて手の上に乗ったりするんですよ。

フテブテシイ猫との出会い

――今描いている『猫』も飼っていたんですか?

実は私は、そこまで猫が好きというわけじゃなかったんですよ。猫が好きになったのは飼うようになってからなんです。飼うと変わりますねえ。

中学1年生の時に初めて我が家に猫がやって来たんです。アメリカンショートヘアと日本猫のミックスのオス猫でした。その猫は15歳くらいまで長生きしてくれました。ちゃんと猫の寿命を全うしてくれたのですが、その猫が『くせ者』といいますか、なんといいますか…。私が今描いている『ひねくれ猫』のモデルなんですよ。

――ああ、そうなのですね!

その子に出会わなかったら、猫をかいていなかったので、今の私はいないですね。

イケメンで、人の嫌がることを進んでする、素晴らしい猫で(笑)

――その子の写真は残っていますか?

ありますよ。

――美しくて、フテブテシイですねえ(笑)

美形でした。そして自分自身でカッコいいと思っているポーズや角度があるみたいで、私がスケッチをすると進んでポーズをとるんです。 「待ってろっ」みたいな感じで座り直して。角度を決めて、「今ここを描けっ」とアピールするんです。モデルとしての意識が強い猫でした。

――興味深い話ですね。

写真を撮られたり、スケッチをされたりするのが好きな猫でした。私が本を開くと本の上に乗り、私が新聞を開くと新聞を破るという素晴らしい猫なんですけれども。一方で、食事のマナーは良かったです。それから絵に関してはちゃんとルールを守ってくれました。私が絵を描いている時は一度も邪魔しなかったですし、絵の上に乗ったこともなかったです。

「絵には乗っちゃいけない!」と分かっているようで絶対に手を出さなかったです。

――すばらしい。猫にも解るものなのですね。

部屋にスルッと入ってきた時にも「あっ、絵を描いているからダメ」と言いうと

「わかった」という感じで、サササッと帰ってくれました。

――前世が画家だったんでしょうか。やっちゃダメなことが解っていますね。

不思議な子でしたね。人付き合いも上手ですし。30歳くらいまで生きてくれるかなと思ったんですけども。

――そうだったのですね。今でもその子の絵を描くのですか?

はい。作品のベースはその子ですね。リューという名前でした。リューちゃんと呼んでいました。カタカナの『リュー』です。龍のように強い猫になってほしいと思って名付けました。中学生の頃に私が名付けたんですけど、本当にドラゴンのように強い猫になりました。

我が家に来た時はまだちっちゃい仔猫で、本当に可愛くて。今思い返すと最初から気が強かったのですが、「世界一可愛いね」「愛してるよ。大好きだよ。」と言って育てました。

大切に大切に育てたんですけど、なんであのように育ったのかしらと思うくらい『己を曲げない強い猫』に育ちました。

日本画家を志した高校時代

――猫と出会った中学時代を経て、溝口先生は、高校時代どんな絵を描かれていたのでしょう。

高校時代は小さな女子高でしたのでのびのびと過ごすことができました。美術部では部長として活動していました。当時は、点描画を描いていまして、パイロット製の、0.05ミリの細いボールペンで描いていました。点描画でひたすら点を打って、20号(約73cm×61cm)の大きさの作品も描いていました。元々は細い線で描いていたんですが、だんだん点描画に行ったんです。当時は白黒だけで作品を描いていました。

――いまでは想像がつかないです。以前はそういう作風だったのですね。

はい。昔の作品は。写実と抽象の中間のような絵を描いていました。今の作風よりもずっとリアルな雰囲気でした。

――学生時代にかなりの回数受賞をされていたと聞いておりますが、その作風の時に受賞されていたのですか?

そうなんです。そういう作風の時代でした。高校時代の先生がすごくいい先生で、いろんな公募展に挑戦する機会をいただいたからなんです。

――当時の作品の中で、思い出に残るものを1つ教えていただけますか?

高校1年生の時に鳥のモズとカッコウを描きました。『無償の愛』というタイトルの作品です。大きな賞をいただいて初めて世田谷美術館で展示され、とても嬉しかったことを覚えています。

――溝口先生は、高校時代、美術コースを専攻されていたのですか?

いいえ、普通科でした。一般的な。でも、選択科目で美術の授業を多く受けさせてもらえたんですよ。美大受験の勉強とかも美術部の顧問の先生にご指導いただきました。夏休みにデッサンを教えていただいたりして。その先生は武蔵野美術大学を卒業された方だったんです。

美大受験を決意したのは、高校2年の秋に『皇室の名宝展』に行きまして、伊藤若冲の『群鶏図』を観たときでした。

――伊藤若冲の名画ですね。

生で作品を見たのが初めてでした。その時人目をはばからず涙が溢れてしまったんです。

「私もこういう絵を描きたい!」と思いました。

高校2年生の秋までは、美術は大好きだけど「どの道へ進もうかなあ」と進路を決めかねていました。版画科やイラスト科で学ぶのも良いなあと。

そんな時、伊藤若冲の作品に出会えて「日本画家になる」と決意しました。

美大を色々と調べると、女子美術大学(女子美)では、画材の鉱石を砕く授業があるような、特に日本画の基礎部分から勉強できる事がわかりました。基礎の基礎からしっかり教えてもらえるのは、すごく私に合っている学校だなと思いました。それで私は女子美に行くことを決めました。

朝から晩まで学校で絵を描いた大学時代

――大学ではどんなふうに過ごされたのでしょう。

学生時代は質問をするためにしょっちゅう教授の研究室を訪ねていました。

「こういう表現をしたいのですが、どうしたら出来るようになりますか?」などと。

すると『絵の具作り』から深く教えていただけたりしました。私はそんな女子美が大好きでした。

大学に入学した時に思ったんです。「卒業までに必要な単位はどんどん早く取ろう。高校生並みの体力があるうちに頑張ろう」と。

それで大学の必要な単位は2年くらいでほぼ取り終えまして、その後はもうずっと自分の興味がある講義を片っ端から履修しました。修復論ですとか製図ですとか。図形を書くために計算方法も学びました。あとはフランス語を取ってみたりしました。話せたらかっこいいな~と思って、全然覚えられなかったんですけどね(笑)

英語も苦手でしたが、凄く興味があって取りました。

――授業で絵を描く時間が無くなりそうですね。

はい、そうなんですよ。ですので、授業以外の時間と放課後を描く時間に充てました。

遅くまで絵を描くものですから、母がお弁当を3食分ぐらい作って、持たせてくれました。

夜ご飯も学校で食べて絵を描きました。そういえば母が私の大好きな甘酒を水筒に入れて持たしてくれていましたね。絵を描きながら甘酒を飲んでいました。

大学から帰宅すると夜の9時とか10時とかになっちゃうんです。今では、「よくあんな遠いところまで通っていたなあ~」と思うんですけれど、家から大学まで毎日片道2時間以上かけて通っていました。

土日も絵を描きたかったので教授に頼み込みまして、土日も教室を空けていただきました。

――一生懸命研究されてめきめき力がついたでしょう。

そうですね…私の場合は器用ではありませんので、本当に少しづつ、教わったことを身に着けていった感じです。

初めて金箔を扱う授業があった時のことですが、先生から「この板に金箔を貼ったら帰っていいですよ」と言われました。授業は確か昼の2~3時ぐらいから始まったのですが、私は金箔がどうしても貼れなくてなんと夜の8時半ぐらいまでかかってしまいました。

――あら!

全然貼れなくて。でも、どうしても金箔を使えるようになりたかったんです。大学の1年生の頃からずっと金箔貼りに取り組んで、そして大学院の2年生あたりでやっと普通に貼れるようになり、思い通りに金箔を貼れるようになったのは、5年目ぐらいからでしたね。

――そうだったのですね。

木製パネルに紙を貼る事も誰よりも下手で、教授からも『下手な人の例』として挙げられてしまうほどでした。それでも楽しくて、先生方が大好きでしたよ。「ここをこういうふうにすると良いよ」と教授からはたくさん教えていただきました。おかげで技術が身につきました。

今では「裏打ち※」も、とてもうまく出来るようになりました。

※裏打ち:画材の和紙の裏に薄い特別な和紙を張ること。紙の補強や、木製パネルから出るヤニなどから絵を保護するために行う。

――素晴らしいですね。

本当に私は器用ではありません。努力するしかなかったので、出来るようになるまでひたすらやっていましたね。

――大学時代は、アルバイトなどはなさっていたのでしょうか

いいえ、アルバイトはしなかったです。父からの教えでした。

「本気で画家を目指すのだったら画家で食べていけるようにしなさい。 逃げ道を作らないように。本気で画家になるなら私は応援するよ。」と。それで私はアルバイトをしていませんでした。

父からは、「大学にいる時は学べることをとにかく学びなさい」とも言われました。

ですので私は大学へ通っていた時期は最大限勉強しました。時間があったら図書館で絵を描くための資料を集めたりもしました。大学の4年間では絵画の基礎を学びました。基礎がないと、思い通りの作品を描くことができないと思ったからですね。その後、プラスアルファとなる応用を大学院で学びました。大学院でも必要な単位の他に、自分の学びたい授業もいっぱい取って勉強しました。

――大学院へも行かれたのですね。そこでは主に何を勉強したのでしょうか。

大学を卒業する半年前のことでした。4年間で描いた作品たちを写真に撮って資料として残したいと思ったんです。ところが作品を取り出してみると作品の画面が割れていたんです。

「あれっ!なぜ割れたんだろう…?」

それらの作品たちに深い愛情を持って描いていたので、割れたことがすごく悲しくて。

どうやったらこの子たちを長生きさせることができたんだろうと思ったんです。

それで、大学院で保存修復の学問や仏像修復を勉強したいと考えたんです。大学院では様々なことを学ぶことができました。

「下地にコレを使うと修復する時に邪魔をする」

「素材はこれを塗った上にこれを塗ると色が保てる」

そういうことを学びました。

――へえ。

大学院の2年間はすごく勉強になりましたね。大学院で学んだ後も定期的に日本画を学べる所に通ったり、今も勉強を続けていて、最新の画材の本や画材などを買って実験しています。

自分の日本画には使わない素材なども、実際に試してみたり、表現の模索はずっと続けてますね。

――具体的にお尋ねしたいのですが、大学生の時に作品の画面が割れたとおっしゃいましたが、それは大学院で勉強して原因はもう解決したのですか?

はい、解決しました。

「古典模写」「保存修復」「画材研究」の講座で学んだ内容を基にして、たくさんの画材の研究や実験をしました。

そのおかげで、画材の性質を理解し、絵の制作時に起こる様々な問題を、回避できるようになりました。

あとは『水』。水質にこだわって作品を描くことも学びました。水道水ではなく、ペットボトルに入った水を使って絵を描くようになりました。それも、一般的なミネラルウォーターではなく、超軟水で、なるべく硬度の低いものを使って絵を描くようにしています。

水にミネラル分が多く含まれていると、紙の変色を起こす可能性があります。

作品保存のことを考えた場合でも、鉱物(ミネラル分)の少ない方が良いと思います。

様々な要素がありますので、水にこだわることが大切だということもわかりました。

そのようなことを大学院で勉強しました。

「このままではプロの画家になれない!?」

――今に役立つ、良い勉強をたくさんなさってこられたんですね。大学院を卒業された後どのようにしてプロの画家になれたのでしょうか。すんなりと画家になれて挫折などは経験されなかったのでしょうか。

全くそんなことはなくて、大変でした。

大学では、技法をたくさん学んだのですが、具体的に画家としてどうやって活動すればいいのか分からずとても悩みました。私は画家になりたくて美大に入ったんですけど、美大では技法や技術をたくさん教えていただきましたが、画家になる方法を教わらなかったんです。

「このまま画家になれないのではないか」そう思い、挫折感を感じていました。私は物心ついた時から画家になりたいと思ってきたので…。

――どうやって打開したのでしょう。

その時はかなり悩んでいましたが、自分から行動してみるしかありませんでした。

ポートフォリオ(作品集や自己紹介、略歴などをまとめた冊子)を手作りして、学校の授業が終わった後に銀座の画廊に突撃訪問したりしていました。自分で写真を撮って切って貼ってコラージュのようなポートフォリオを作って。

「絵といえば銀座の画廊だ!」と考え、訪ねて回りました。

「展示したいです!」

「作品を見てもらえませんか?」

などとご挨拶をして回りました。今思うとなんだかすごいことしちゃったなぁと思うのですけども。まだ若くて何もわからなかったんですよね。

――そこからチャンスをつかめたのでしょうか。

それが、ほとんど話は聞いてもらえなくて。「アポイントを取ってから来てください」と言われたのでメールアドレスを教えていただいてメールを送りました。

それで画廊に行ったら、「その話は知らない」と追い返されたりしました。(笑)

――芸術家になるのも厳しい(笑)

「このままじゃ画家になれないな…」と焦り、悩みながら銀座の町を歩いていましたね。

――今では毎年銀座三越で個展なさるほどになりましたが、かつてはそんな出来事があったのですね。

そうですね。2022年6月『銀座三越本館』の初個展が、まさに「夢の実現」の瞬間でした。

三菱商事アート・ゲート・プログラムとの出会いが転機に

話は戻るのですが「どうしよう…」と途方に暮れていた時に、たまたま、学校の中でポスターを見つけたんです。『本気で画家を目指す人を募集』という、三菱商事の奨学生募集のポスターでした。

「あっ、これだ!!」と思い応募して三菱商事アート・ゲート・プログラムの奨学生になりました。その時の試験は、すごく大変でした。内容は秘密なので言えないのですが、半年間ぐらいずっと冷や汗をかきながら過ごしました。人生の中で最も冷や冷やしていた時期でしたが、本当に合格して良かったです。

その時大学院の2年生でした。それから1年間、奨学生として活動しました。1年間の活動ですので、卒業してからも確か半年間ぐらいは奨学生として活動していました。

――オークションが行われましたね。

はい。奨学生は1年間で4回オークションに応募できるんです。「各回、5作品提出してください」という風に言われました。

当時の私は、『大学院の課題と論文』、学校では『100号以上の絵』を描いていました。また、家では日展に向けて『150号の絵』を描いていました。そこへ三菱商事アート・ゲート・プログラムのオークション用の作品が『5作品』必要となりました。これはとても大変でした。

まず10点ほど作品を描き、その中から良いと思う作品を選んで提出しました。大変でしたが、結果として4回のオークションに全て合格することができました。

――ハードなスケジュールでしたね。

はい。オークションの審査は奨学生であれば皆合格するものだと、安易に思っていたのですが、落ちるんですよ。

――奨学生じゃない方が入ってきて合格したりもするということですね。

そうです。一般公募のオークションなので応募数が非常に多く、その中から50作品くらいが合格するんですが、他の同じ奨学生の子に聞きましたら、「僕は受かんなかったよ」と。

「毎回5作品を描くのは大変だったね」と私が言うと、「えっ?!僕たちは1作品しか出してないよ」と言われてびっくりしました。

私が勘違いしていたんですね。『5作品まで出してもいい』という意味だったようです(笑) 自分の勘違いのせいでハードスケジュールに追い込まれていたんですね。

――そうでしたか(笑)

4回のオークションで毎回5作品(しかも描くのは10枚)を応募していましたから、作品を描くスピードは上がったと思います。そういう意味では良かったのかもしれません。ある意味でスパルタで、大忙しな大学院生活でした。

――溝口先生は、4回のオークションで、全て最高額で落札されましたね。

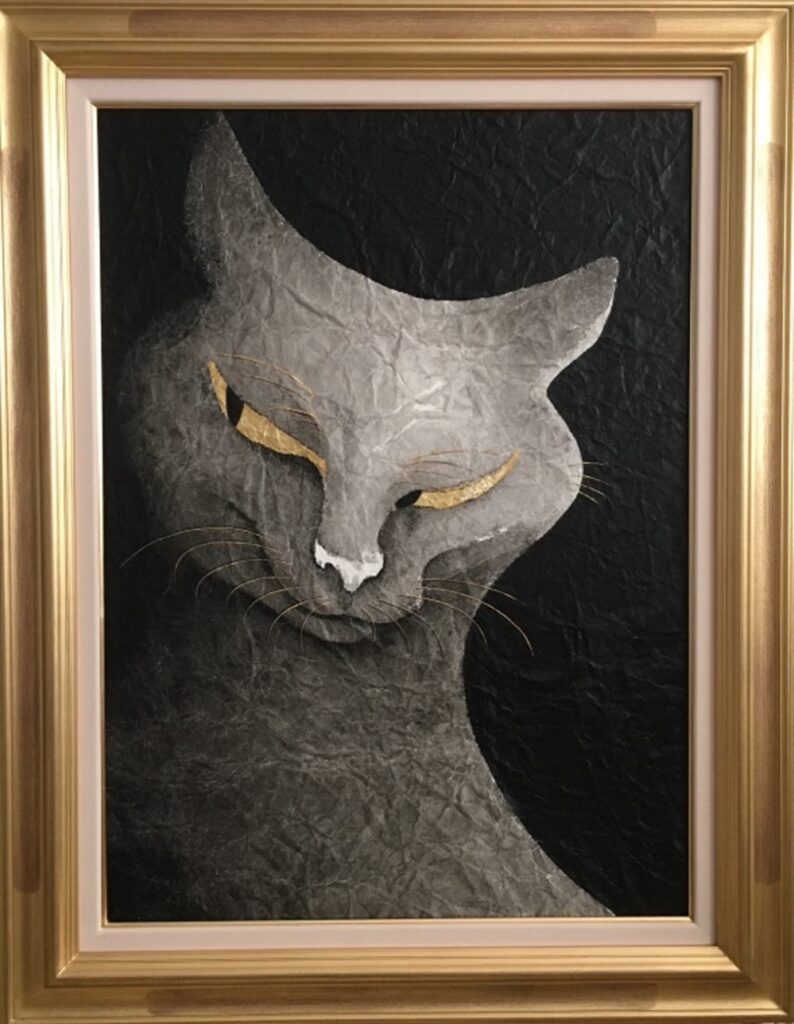

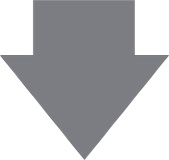

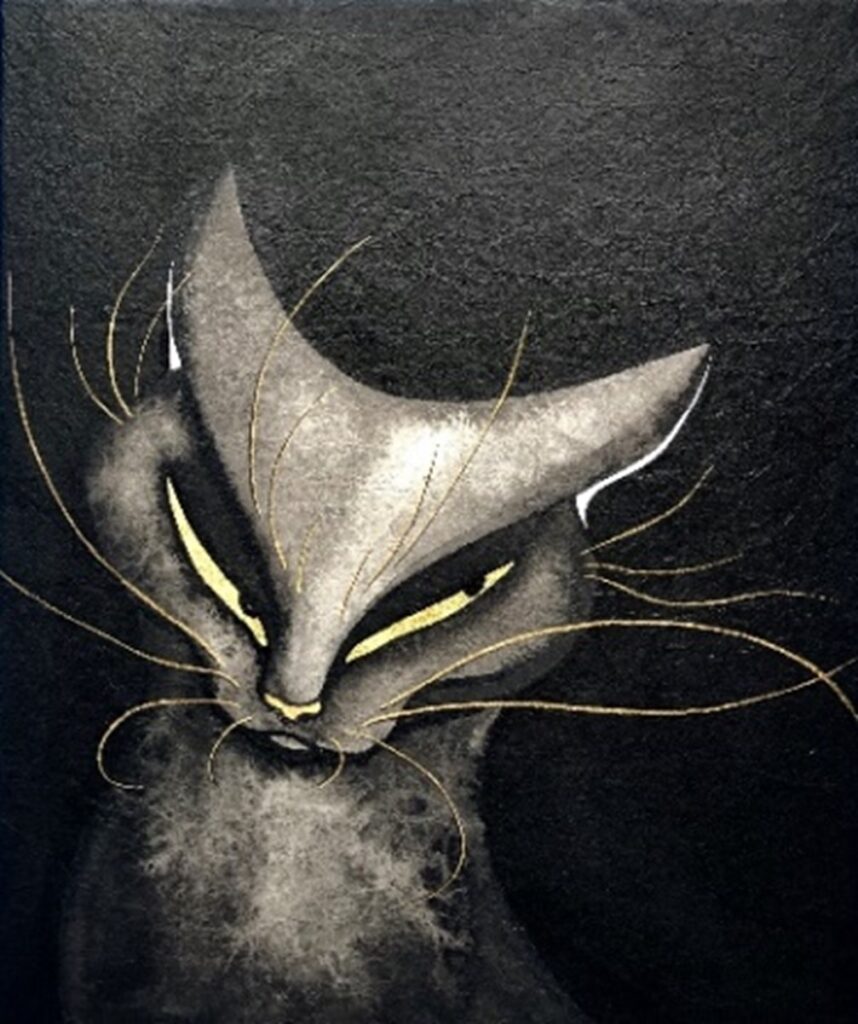

はい、ありがたいことです。最初のオークションでは確か全53作品が出ていました。その時の私の出品作は私が 1番最初に描いた『ひねくれもの』でした。

三菱商事アート・ゲート・プログラム 第33回入選作品

――へえ!そうだったのですね!あの猫はその時に誕生したのですね。

そうなんです。その作品はプロトタイプであり元祖『ひねくれもの』です。

――どなたかが今でもその記念すべき作品を持ってらっしゃるのですね。

はい。実はそのお客様は今でもずっと応援してくださっていて、本当に感謝しております。

「絵には元々それほど興味がなかった」とおっしゃっておりました。しかし、偶然お仕事で来られた三菱商事本社の中で見かけた『ひねくれもの』とばったり目が合ったそうなのです。

その時に『ひねくれもの』が、「どうだい、おれを買わないかい」と言ったそうなんです。それでオークションにお越し下さって。今でもすごく応援してくださるコレクターさんになってくださいました。

私の作品をお迎えくださる方は、猫が好きな方よりも、運命を感じてお求めになる方が多いですね。

――そんな出来事があったんですね。

今、グループ展をする時などに画家仲間から「溝口さんは絵の説明がうまいね」と言っていただけることがあります。「溝口さんは絵についていっぱい話す人だなあ」と思われているかもしれません。

実は、最初は全く話せなかったんです。私は元々人前で話すタイプではなくて…。

普段は、部屋に篭って絵を描いていて、誰かと作品について話すことはありませんから、初めてのオークションの時は、自己紹介すらまともにできないほどでした。 「女子美術大学、日本画専攻の溝口まりあです」だけでも、緊張のあまりうまく言えませんでした。

しかし、オークションの度に100人以上のお客様の前でマイクを持って作品説明をするという経験をしたことで、だんだんと作品の説明ができるようになりました。上手くなるためにはやはり場数を踏むしかなかったのですね。本当に私は器用じゃないんですよ。何度も何度もやるしかないんです…。努力ですね。「他の方よりも何倍も努力をしないと!」

そう思いながら、自分の身になるまで頑張るようにしています。

――そうだったのですね。

三菱商事アート・ゲート・プログラムではビジネスマナーも教わりました。当時の私は、まだ学生でしたので、ビジネスメールの送り方すらわかっていませんでした。

すべて一から教えていただいたんです。

「このメールのここが変ですよ」「言葉遣いが変ですよ」と、丁寧に教えてくださるのですが、毎回ドキドキしながらメールを打っていました。そのおかげで、今では百貨店の美術画廊の方々ともスムーズにメールのやり取りができているのだろうと思います。その他に電話応対の仕方なども学びました。三菱商事アート・ゲート・プログラムのおかげで今があります。本当に感謝しています。

――その後、百貨店での美術画廊でご活躍されるようになったきっかけを教えてください。

オークションに来ていたコレクターさんの中に画廊を経営されている方がいらっしゃいまして、その方に「うちのギャラリーを見に来ませんか」とお誘いいただきました。

「私の作品を展示してくれるのかしら」と思い、画廊を訪ねました。そこで、私のポートフォリオ(作品集)を見ていただきました。

すると、「君の絵は百貨店向きだね」と言われたんです。「百貨店の美術画廊に展示会を提案している画商さんがいるので、紹介しましょう」ということで、「福福堂」さんを紹介していただいたんです。

――百貨店デビューは広島の福屋八丁堀本店でしたね。大活躍だったことを覚えています。

広島へ一週間の出張が必要となる展示会でした。緊張しましたが、運命を感じて行くことに決めました。おかげさまで、たくさんのご縁がありました。当時のお客様は、今でも展示会をすると毎年のようにお越しくださいます。皆さん温かいです。ずっとファンになってくださっていて、支えられています。ありがたいです。

「千年残る絵を描くことが目標」

――話が変わりますが、溝口先生は、画材にこだわって研究されておりますが、何故でしょう。

私は高校2年生の時に伊藤若冲の作品に出会い日本画家を志しました。若冲の作品が時を超えて、2~300年もの間美しく残っていたから、私は感動したんだと思います。

「千年残る絵を描くことが私の目標です」という話を私はよくするのですが、私も自分の感動を1000年後の世に残したいと思っております。今自分にできることは、技術や技法や水質にもこだわり、ちゃんと後世にも残る作品を描くことだと思っています。

――そういうことなのですね。

ただ、画材が好きでこだわってるのではなくて、後世の人に私の感じた感動を伝えたいと思っているからなんですね。

今、美術館に素晴らしい絵がたくさんありますが、本当はもっともっとたくさん素晴らしい作品が残っていたのではないかなと。その技法や画材など様々な要因があって残らなかった作品が、実は無限にあるのではないかと思っています。

私は、アーティストとして、次の世代やそのずっと先の人たちに作品を残したいと思います。そのために必要な技法や画材にしっかりこだわりたいんです。伊藤若冲よりも昔の日本画は、幾つも残っています。平安時代の絵巻物も残っています。今の日本の気候にも合っていますし。ですから、そういった作品も勉強し続けたいと思います。

「孤独に戦う人たちを応援できる作品を描きたい」

――なるほど。次に、テーマについて深堀したいのですが、溝口先生が伝えたいこととは何なのでしょう。

今私が描いているものは『愛すべきひねくれ猫シリーズ』です。猫を描いてはいるのですが、実は猫を描きたいというわけではないんです。猫は一見ひねくれて見えますが、あの姿は『自分に素直に、誇り高く生きている姿なのだ』と思います。

孤独に戦う人たちを応援できるような作品を描きたいと思っています。『自分の信念を曲げないで、まっすぐ進んでいく覚悟を持っている』そういった方を応援できる作品を描きたいなと思っているんです。

――なるほど。

人は皆、人生の中で、孤独に戦っていると思うんですね。そんな人を応援できるような、鼓舞できるような、そして、秘密の相談役になれるような作品を描きたいですね。

自分で言うとちょっと恥ずかしいのですが、コレクションしてくださったお客様からよく「あなたの絵は、見るたびに猫の表情が違う。作品を通して様々な感情を観ることができる」と、お手紙をいただくんです。その時の感情によって、絵の見え方は変わっていきます。

「家族に相談でないこともこの作品に相談をしている。いつも猫に応援されているんだ。」

と、教えてくださる方もいます。

もちろん、猫好きな方も多いのですが、特別に猫が好きではなくても、絵を見て「応援されている。心を支えてくれている。」と感じておられる方が少なくありませんね。

――溝口先生が、絵を描き目指していることが、実現しているのですね。

うれしいですね。可愛いものを描くと癒され、心が支えられます。しかし、私は違う意味で心を支える絵を描けたらなと思っています。

感情というのは全ての人に共通だと思います。どの時代でも感じる気持ちは変わらないと思うんです。確か、『中学生くらいまでに人間は全ての感情を体験する』と聞いたことがあります。私はその人間すべてに共通する『感情』をテーマに作品を描き続けたいと思っています。猫の姿を描くのは、今私が描きたい感情を一番表現しやすいからなんです。

ひねくれているように見える猫ですが、誇り高く生きる力強い存在として描いています。

「本当はこういう風に生きたかった」と言う方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思っています。

――はい。

猫は人間から見ると小さな生き物なんですけれども、彼らは一人前です。人と対等なくらいの態度で臨んできたりもします。「すごく不敵な存在だなあ!」と思います。

ひねくれた感情を「猫」で描く理由

猫は人と長い時代共存してきました。「猫が人間と共存してきた理由ってなんだろうな」と思います。人間に完全には縛られない存在感が、却って人間にとって魅力的なのではないかと思います。

――ああ、なるほど。

私は、色んな生き物を飼ってきましたが、その中で一番面白いと思ったのが猫でした。

猫は、人間が飼っていて、唯一家畜化されてない生き物なんだそうです。家畜だ、と言う人もいますし、まあ、諸説あるんですが。人と原始の猫が出会った頃と、遺伝子もほぼ変わってないそうですね。ほとんどの生き物は人間が飼うと家畜になるのですが。狼が犬になったり、イノシシが豚になったり、どんどん家畜になっていくのですけど…。

猫だけは、ずっと変わらずに、人と共存してきた。そういう誇りがあると思うんですよね。

「誇り高いケモノだなあ」と思います。

「決して自分を変えないで共存できるって、すごいことだ」と思います。

私の飼っていたドジョウですら懐いていました。愛情を注げば注ぐほど動物は返してくれるんですね。ところが猫だけは、「うん、ありがとよ」「さっさと、よこしな」と。すごく自由なんですよね。何かを貰っていながら相手に縛られない。

人間に千年も飼われているのに。犬と猫って人間が飼っている動物のなかでは代表的な生き物ですが、犬と猫とは対照的ですね。「なんで猫はこんなに堂々と己を貫くんだろう」と不思議に思います。そして、なぜか、それを自然と許している自分もいたんですよ。

――はい、わかります。

なんで、許してしまうんだろう、と不思議に思いました。そして、人間だと受け入れ難いような『ひねくれた感情』を猫に託して描くことで、その感情も愛せるのではないかと思ったのです。

――なるほど。

相手を疑ったり、自信満々な気持ちを表したり。そういう、ひねくれたような感情を、猫はよくあらわにします。『自分の持っている感情を否定する』というのは、元々自分の一部を否定することに繋がると思うんですよね。自分を否定するとなると辛いですよね。自分を愛せるようにしたい、という思いもあります。『ひねくれ猫』を通して人々が自分のそういった感情も愛せるようになってほしいと思っています。

――それは、溝口先生ご自身のことでもあるのでしょうか。

そうですね。感情は全ての人に共通しますので、私の作品に惹かれる方がいる理由はそういったところにあるのではないかなと思います。受け入れがたい感情もまた人間らしさだと思います。それがないと生きていけないですし、自分の一部です。何をやってもいいというわけではないです。しかし、しっかりその感情を認めてあげたい。私は絵を描く時に、まず、文章を書くとこから始まるんです。

――へえ!

絵を描く前に文章を書く意味

その時感じた感情を作品に起こすために、まず文章を書きます。そして、そこから抜き出していった言葉を猫の姿に変換していくんです。

――それは毎回ですか?

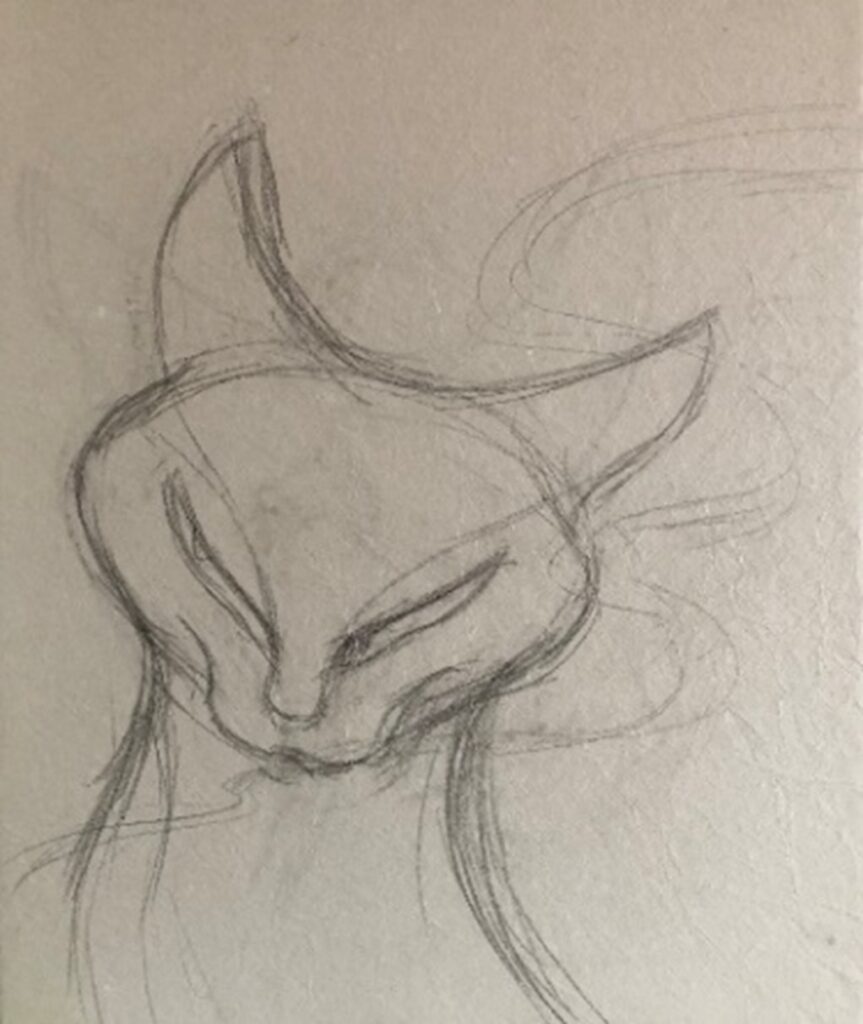

毎回です。 まず猫のスケッチをたくさんします。抜き出した言葉がどういう形の猫になるのか、スケッチと見比べたりして合うポーズがあったら、そこにはめ込んでみる。そしてデフォルメをしていって作品になります。

――想像もしていませんでした。そうやって描いてらっしゃるのですね。

はい。変わった制作の方法かもしれませんが。作品に込める感情はその感情のまますぐに描かないと、どんどん過ぎ去ってしまうと思うんです。ですからその作品に込める感情以外の事を考えないようにするために、音楽も聞かないようにしています。作業用BGMもあまり使わないようにしていますね。あっ、細かい作業とか、繰り返し模様を描く時は眠くなっちゃったりするので、その時は音楽を聞いたりもします。

一番大事な主役の猫を描く時はもう集中する。自分が一番集中できる状態にする。墨を摺ったりしながら、心を落ち着かせて、たらしこみ技法で描きます。紙に水を引き、墨をたらして描いています。

サイズ F6号

――興味深いお話です。

あとは、作品を描く時間帯もすごく大事です。時間帯によって作品の見え方が全然違いますから。集中できる時間に猫を描きます。背景などは夕方くらいになると、どんどん色が変わって見えます。

私は、健康のためにも、毎朝早起きして絵を描きます。そして、夕方は6時~7時くらいまで描きます。まあ、長い時はもうちょっと描くときもあるんですが、ちょうどいい時間は、お昼あたりから夕方までですね。

太陽光がある時間になるべく描くようにしています。部屋の電気ですと全然色が違うんです。特に「青」が大きく変わります。青い絵を描くときは太陽光がある時に描き終えなければなりません。

――それはもう、ご自分の経験を踏まえてそのやり方になったということなのでしょうか。文章を書き、感情がぶれないように音を聞かず絵を描く。そのやり方というのはご自分で編み出したものなのですか?

はい、そうです。誰かがやっていたからではなく経験上そうなりました。やっぱり徹夜をすると、絵も雰囲気が変わってしまうんですよね。ですので、心と体の健康をしっかり保って体を鍛える。ちゃんと、朝起きて太陽光があるうちに作品を描く。食べ物にこだわっているつもりはあまりないのですが、幼い頃から好きだったのが、大豆を煎ったものや、おふ、高野豆腐などですね。あとは、蜂蜜、らっきょう。今日はカレーでしたのでらっきょうを5ついただきました(笑)

――はは。話は戻りますがその絵の描き方は、お幾つの頃からなさっているのでしょうか。

そうですね…、ずいぶん昔からやっていました。いろんな出来事があって感情がぱっと出てくる瞬間ってありますよね?何かを聞いて、何かを言われて、ぱっと感情が出ることが。

私は、まず「今なぜこの感情がパッと出るんだろう」というその理由を調べます。いつ・どこで・誰に・何を・どのように・その時の感情、などを書き留めます。すると「この感情は過去にも出てきたぞ」ということがわかります。書き留めていたので、いつ・どんな時に同じような感情が出てきたかを遡ることができます。

例えば「幼稚園で〇〇ちゃんからこう言われたときに、こういう強い感情が現れた」という感じで、一番古い記憶まで遡ったりします。特に幼い時に動いた感情の記憶は、とても強烈で、忘れたつもりでも、思ったより、いつまでも消えずに残っています。大人になっても、この感情の記憶には大きな影響力があって、幼いころと同じひどい反応(感情)が繰り返し現れるようになります。これが、自分自身の人生を左右するような影響力を持つことが少なくありません。それを見逃さないように、これまでのことを思い出して、なぜ、その感情が現れたのかを客観的に分析していきます。

こうすることによって、子供時代には解決できなかった強烈な感情を、受け入れることができるようになっていきます。これを作品にしたりしています。

私の絵を必要としている人がいる

――なるほど。その感情をそのまま描くということでしょうか。

えっと…、そのままの感情を込めると八つ当たりのようになって、見ていてつらく感じられることもありますので、その感情を、一回心の中に落とし込んで、消化してから、客観的なテーマとして描く、ということだと思います。

つまり、感情や出来事を消化できないまま描くのではなく、そのマイナスの感情を乗り越えて、すっきりした形に昇華したものを描くようにしています。そんな作品は、一見ひねくれているように見えても、いつでも、そばに寄り添い、やさしく受け入れてくれる、大きな器を持つと感じています。

私の絵が、様々な悩みを乗り越えていただけるきっかけになればいいなと思っています。私の絵を必要としている人が必ずいると思うのです。

――そういった様々な悩みは、分析することで、一回で乗り越えられたり、笑い飛ばせたりするようになるのでしょうか?

一回じゃ終わらないことの方が結構多いですね。一旦思い返せるところまでは書いてみる。それを繰り返していく。それを繰り返している時っていうのはかなり辛いことです。

しかし、それを乗り越えると、ずっと胸に引っかかっていたものが綺麗に取れるんです。とても時間がかかったりしますけれどね。その胸のつかえが無くなった瞬間になんと言うかちょっと恥ずかしいんですけど、ポロっと涙が出る瞬間があるんです。

『ああ、これだったんだ』って気づいて。長年悩んできたことを消化した瞬間の感動、その感動を作品にしたいと思っています。このようになると、もう一度その時のことを思い出しても、もう怒ったり悲しくなったりしなくなるんです。もう、解決したんだなって。

猫の絵を見て己を見ることができる、そういう作品にしたいです。モチーフを人間で描くと、あの、ちょっとやっぱり直接的で怖い気がするのですが、猫はそれが許される貴重な存在だと思います。愛らしく、憎めない存在です。私の猫の絵を見ることで、人々が癒されたり、悩みを解決に役に立ったりすることを願っています。

――猫って大切な存在なのですね。

はい。作品のタイトルには、ちょっとひねくれてみた言葉を付けるんですが、それは猫を描くことであんまり嫌味がない感じがすると言いますか、すっきりとしている感じになると思っています。

――溝口先生の作品の中には猫だけでなく伝統的な模様やモチーフも登場しますね。

絵を描くにあたって猫以外にも取材をします。例えば、現代に残る伝統的な文様について取材すると、人々が紡いできた思いや願いが込められていることがわかります。そういうものを、自分のテーマに重ねて描くこともあります。

その『文様』のルーツはシルクロードにあったりします。伝統的な文様はシルクロードを経て日本に来たりしました。シルクロードで最も貿易の栄えた国はオアシスの国・ウズベキスタンです。「そこに行けば私の知らない文様をたくさん見られるかもしれない」と思った私は、10日間ほどウズベキスタンへ取材旅行に行きました。

ウズベキスタンでは現地の寝台列車に乗って旅をしました。遺跡とか博物館、伝統的な文様やスザニという刺繍を見ることができました。スザニは嫁入り道具によく使用されていた刺繍で、ザクロや辛子の文様が使われていて、繁栄や魔除けの意味を持ちます。遺跡を取材した際には、青いタイルを組み合わせで様々な文様を作り出していることに感動しました。それらの取材は私の今の作品にも活きています。

中でも1番感動したのは、お月様でした。現地へ訪れた時、ちょうど満月だったんです。砂漠で見た巨大な月にすごく感動しました。日本で見る月は空気中の水分が多いので、ぼんやり青白くに見えますね。一方、ウズベキスタンは砂漠気候なので空気が乾燥しています。それでお月様もカラッとしているんですね。巨大な月は、溶け出すような黄金で巨大でした。その月を見て感動して。日本に帰ってきてから真っ先に描いたのは月の作品でした。

――ああ、暗い背景に浮かぶ月を描いた作品は、ウズベキスタンの砂漠で見た月だったのですね!

はい、そうなんですよ。

――お話を伺ってまいりましたが、溝口先生は一度興味を持つと外国にまで取材に行ったり、大学院に進んで細かく研究なさったりと、すごく勉強されますね。

はい、興味を持つと勉強しますね。小さい頃は『鉱物』が大好きで本屋さんで立ち読みしたりしていました。「サイエンス」という雑誌を読んだりしていました。医療にも興味があって、そういう雑誌も読んでいます。

今でもそうですが、小さい頃から『動物』も大好きでした。こうして振り返ってみますと色んなことに興味を持ち調べてきましたが、全てが作品へと繋がった気がしています。『鉱物』を砕いて岩絵の具を作ったり、『動物』が好きだったのが題材へとつながったりしています。

――溝口先生の人生が作品と直結していますね。これからも溝口先生の作品を楽しみにしています!本日はありがとうございました。

(インタビュアー 福福堂編集部)

グループ展 ~オータム・ルーム~

伊勢丹浦和店 6階 ザ・ステージ(入場無料)

2025年11月19日(水)~25日(火)

10時~19時〈最終日は17時まで〉

溝口まりあ先生に聞く!1日のルーティン

溝口先生の1日のルーティンを教えてください。

早朝

起床。とても早起きです。朝起きると掃除をします。

部屋が乾燥しすぎないように霧吹きをかけて、絵を描く準備をします。

7時頃

朝ごはん。

7時半ころ

墨をすり、こころを落ち着かせます。朝は1番最初に猫を描きます。

8時頃

時間が空いていれば、その日の自分の感情を分析して記述します。

絵を乾かしている間に違う作品を描きます。

正午頃

お昼ごはん。

1人で仕事をしている日などは集中しているとお昼ご飯を忘れてしまいます。気づいたら外が真っ暗になっていることも。「暗くなると絵の色が変わってしまいますから、太陽が出ている間に描きます。なるべくもう18時ぐらいに切り上げをするようにしています。」

夕食後

夜は、毎日SNSの投稿のための文章やイラストを描きます。

気分転換には何をしていますか?

朝昼夕方、私は気の向いたときに散歩に行きます。画材屋さんやホームセンターなどへ行くのが好きです。専門の素材がいっぱいあります。ホームセンターへ行った際には、

「これを自分の作品に生かせないかな~」

「背景とか糊(のり)を塗るのに、丈夫そうな塗装用の刷毛を使ったらどうかな…」

なんて。もう夢中になって長居してしまいます。もちろん、試しに使ってみたりもします。

中には絵の制作に役立つものがたくさんあるんですよ。思わぬ発見があり、ホームセンターは行きつけのお店となっています。

そうはいってもやはり1番のお気に入りは画材屋さんですね。何時間もぐるぐるしてしまいます。自分の専門外の画材を見るのが大好きです。油彩とかアクリルとか水彩とか。全く関係のない陶芸コーナーも好きです。あと、シルクスクリーンのコーナーですとか、Tシャツを作る素材とかも好きです。「知っておくと、いつか自分の作品に役立つ瞬間が来るかもしれない」そう思うと長居してしまうんですよね。

その他の画材では、パステルの風合いが好きです。大学時代にお世話になった恩師である教授から「日本画の下描きをする時にパステルを使うといいよ」と、教わりました。

日本画に使う岩絵具の風合いとパステルの風合いがすごく似ているんです。あと練り込んである顔料の色も似ている。とても良く似た風合いをしています。そういうことに興味を持ってお店で見ていますね。あっ、そういえば最近気になるクレヨンを見つけました。

なんとニンジンくらいの大きさなんです(笑)

溝口先生は画家ですが、体は鍛えていますか?

体力がないと絵は描けません。体を鍛えなおさなきゃ!と思い、近年は『ピラティス』に励んでいます。

ピラティスさんという方が作った体操です。ピラティスさんは元々虚弱体質だったようで、そんな方でも体に余分な負荷をかけずに体を鍛えられるようにする目的で編み出したものなんです。リハビリとかによく使われる運動なんですよ。

2020年に、足を痛めてしまって、数ヶ月間歩けなかったんですよ。杖をついていました。このままじゃいけないなと思って、基礎的な筋力を鍛えるためにピラティスへ通い始めました。私は運動が得意ではないんですけど、無理なく鍛えられるのでいい感じですよ。

画家も体を鍛える必要がありますね。

溝口まりあ先生の作品ができるまで

1.テーマを決める

感情を文章にして整理し、作品のテーマを出します。

取材で集めた様々な情報や資料が作品の基になります。

2.画材集め

画材を集めます。家にある画材を並べて選別していきます。

3.パネルを準備する

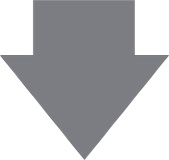

パネルにウサギ膠を2度塗ってヤニ止めをして、事前に下張りといって薄い和紙を貼っておきます。木製パネルから出るヤニが和紙を傷めないようにするためです。

ダメージをどれだけ減らせるか、この準備がとても大切です。

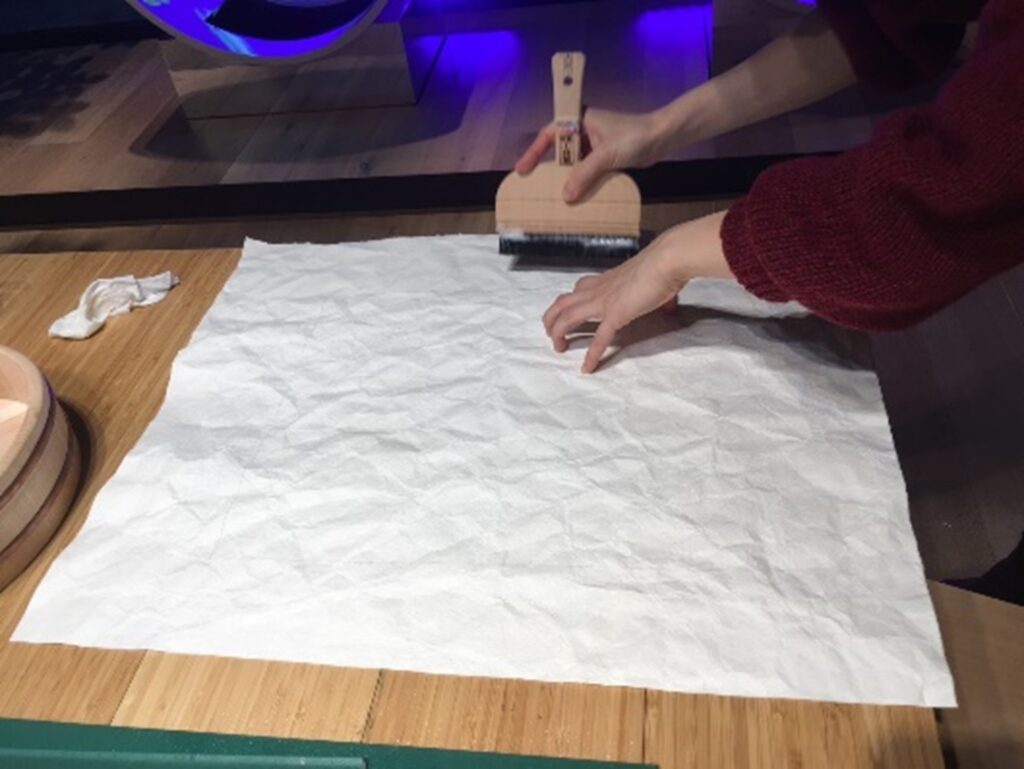

4.和紙の加工

『もみ紙』で制作する場合は、まず、和紙を揉んで格闘するところから始まります。

続いて、和紙の裏に、丈夫で薄い和紙を張って補強する『裏打ち』をします。

裏打ちをする時には、

①まず、糊を炊きます。麩糊(ふのり)を鍋でこげないように混ぜながら炊きます。

②裏ごしして水で糊を薄めます。

③それを使って和紙の後ろに薄い和紙を貼ります。

裏打ちした後にもみ紙をするとはがれちゃうことがありますので、もみ紙をしてから、その紙に裏打ちをします。

糊を乾かした後に、もう一度、和紙に、にじみ止めをします。

5.パネルの作成

でんぷん糊を使ってパネルに和紙を『ベタ貼り』してパネルの完成です。

6.描く

描く際は、1番下の層から描きます。私の場合は猫が一番下の層だったりします。

猫を描いた後に、背景を描き完成です。

作品解説

「ステージ」

サイズ F6号

–光輝く 新しい人生に 貴方をご招待–

(福福堂編集部)

溝口まりあ プロフィール

溝口まりあ(みぞぐち まりあ) 日本画家

〈作家略歴〉

1992 東京都世田谷区生まれ

2015 女子美術大学美術学科日本画専攻卒業

2016 三菱商事アート・ゲート・プログラム奨学生採択

2017 女子美術大学 大学院 博士前期課程 日本画研究領域 修了

〈受賞歴〉

2016

- 第33回「三菱商事アート・ゲート・プログラム」入選 作品買い上げ

2017

• 第1回「新日春展」入選(東京都美術館にて展示)

• 第34回「三菱商事アート・ゲート・プログラム」入選 作品買い上げ

• 第35回「三菱商事アート・ゲート・プログラム」入選 作品買い上げ

• 第36回「三菱商事アート・ゲート・プログラム」入選 作品買い上げ

• 改組 新 第4回日本美術展覧会「日展」入選(国立新美術館)

2018

• 第2回「新日春展」入選(東京都美術館)

2020

• WAIN PROJECT 2020 サンマリノ共和国国営ワイナリー「ピースワイン」ラベル登用

〈メディア〉

2017

• 夕刊フジ 特集面掲載【三菱商事アート・ゲート・プログラム】 若手の”登龍門”

• 東京新聞掲載 【没後九〇年萬鐡五郎展】 新進女性画家 3 人が選んだ 「私の一枚」

• 毎日新聞掲載「第5回MVW~紅白美術合戦~展」

2018

• 埼玉新聞掲載 美術家が描く【MY エコバック】

• 東京新聞掲載 【私のイラスト】

2019

• 「アートコレクターズ」1月号 【画商推薦日本画家】【大手百貨店美術バイヤー推薦若手日本画家】

• 広島テレビ 1月 31日放送【イレブンガールズアートコレクション】新人メンバーとして紹介

• TSS テレビ新広島2月26日放送 【アートで生きる11人の女性芸術家たち】

• 東京新聞掲載「愛すべきひねくれ猫」展

• 美術屋「百兵衛No.51」掲載【猫会議】

• 「美術の窓」5月号掲載【画廊が選ぶ注目の新人】

• 東京新聞掲載 【ネコの感情描いた日本画 30点を紹介】

2020

• 「アートコレクターズ」1月号掲載 【編集部オススメ日本画の人気作家】

• 産経新聞掲載 【新進女性美術家11人展】 阪神梅田本店

• 美術雑誌『ONBEAT vol.13』掲載【ONBEATが推薦する注目若手作家たち】

2021

• 「アートコレクターズ」3月号掲載 【設立10周年 大EGC展】

• 広島市文化財団発行 文化情報マガジン「to you」11月号掲載

• 東京新聞掲載【溝口まりあ日本画展~つながる世界~】

• 日本ペイント社HP掲載「プロテクトンで描く壁画」

• 広島テレビ「テレビ派」10月21日放送 壁画完成インタビュー

• 中国新聞掲載【安らぎ込めた初の壁画】

2022

• 画集「変奏曲を編む」作品掲載

• 中国新聞掲載「第一回NEXT GENERATIONS」

• 大阪日日新聞掲載「親近感あふれる日本画」

• アートコレクターズ6月号掲載「展示会情報」

• 月刊美術6月号掲載「展示会情報」

• 東京新聞掲載「溝口まりあ日本画展~心の旅~」

• 讀賣新聞掲載「アートの新しい風 11人の女子が彩る美術展」

2023

• 毎日新聞掲載「二人展〜猫祭り〜」

• 大阪日日新聞掲載「二人展〜猫祭り〜」

• 月刊美術6月号掲載「銀座三越展示会情報」

• 月刊美術8月号掲載「月刊美術プラスでアートを買おう」

• 東京新聞掲載「溝口まりあ日本画展~誇り高き猫たち~」

• 読売新聞掲載「溝口まりあ日本画展」

• 月刊美術10月号掲載「月刊美術プラスでアートを買おう」

〈展示歴〉

2017

• 「MVW 展」 福屋八丁堀本店(広島)

2018

• 「金銀箔展」伊勢丹浦和店 (埼玉)

• 「桃花展」 福屋八丁堀本店 (広島)

• 二人展「月の夜に」 伊勢丹浦和店 (埼玉)

• 「EGC 展」 阪神梅田本店 (大阪)

• 「上海アートフェア 2018」 (上海)

2019

• 「EGC 展」 福屋八丁堀本店 (広島)

• 個展「溝口まりあ 日本画特集」 伊勢丹新宿店本館 (東京)

• 個展「溝口まりあ 日本画展」-ひねくれ猫- 伊勢丹浦和店 (埼玉)

• 「ART GAIA JONANJIMA 現代アート展」(東京)

• 「EGC 展」阪神梅田本店催場 (大阪)

• 「オオサカアートフェス」 阪神梅田本店催場 (大阪)

2020

• 「FOUR ELEMENTS」伊勢丹新宿店本館 (東京)

• 「アート・サファリパーク」 伊勢丹新宿店本館 (東京)

• 個展「溝口まりあ 日本画展」-ひねくれ猫- 伊勢丹浦和店 (埼玉)

• 「EGC展」 阪神梅田本店 (大阪)

• 「令和動物図鑑展」 福屋八丁堀本店 (広島)

2021

• 「大EGC展」 ヒルトピア アートスクエア(東京)

• 「壁画制作」東区民文化センター児童室(広島)

• 個展「溝口まりあ 日本画展」 伊勢丹浦和展(埼玉)

• 二人展「黄金の国より–動物絵画展–」 福屋八丁堀本店 (広島)

• 三人展「EGCセレクト 展」 阪神梅田本店 (大阪)

• 「NEXT GENERATIONS展」福屋広島駅前店(広島)

2022

• 個展「溝口まりあ 日本画展」~つながる世界~ 阪神梅田本店(大阪)

• 個展「溝口まりあ 日本画展」~心の旅~銀座三越本館(東京)

• 「EGC 展」福屋八丁堀本店 (広島)

• 「EGC 展」 阪神梅田本店 (大阪)

• 「変奏曲を編む」巡回展(東京・京都・福岡・仙台)

• 「第10回記念 EGC展」 福屋八丁堀本店 (広島)

• 「第10回記念 大EGC展」 阪神梅田本店 (大阪)

• 毎日新聞チャリティーオークション寄贈(大阪)

2023

• 2月「CAT PERSON」東京ミッドタウン ガレリア六本木 ISETAN SALONE (東京)

• 3月「癒しのお地蔵さんinHANSHIN」阪神梅田本店 (大阪)

• 4月 二人展「猫祭り」阪神梅田本店 (大阪)

• 6月「変奏曲を編む」阪神梅田本店 (大阪)

• 6月 個展「溝口まりあ日本画展~猫祭り~」銀座三越本館(東京)

• 7月 10月月刊美術プラス(オンライン)

• 8月「ONBEAT Art Show HIROSHIMA」広島三越 (広島)

• 9月 「ONBEAT Art Show」博多阪急 (福岡)

• 9月 個展「溝口まりあ日本画展~誇り高き猫たち~」伊勢丹浦和店 (埼玉)

• 11月「ONBEAT Art Show」銀座三越本館催事場 (東京)

• 11月 個展「溝口まりあ日本画展~誇り高き猫たち~」福屋八丁堀本店 (広島)

• 12月 毎日新聞チャリティーオークション(大阪)

2024

- 2月 個展「溝口まりあ日本画展」~誇り高き猫たち~阪神梅田本店(大阪)

★溝口まりあ先生のホームページ

★インスタ

★youtube

溝口まりあ先生の展覧会情報

グループ展 ~オータム・ルーム~

伊勢丹浦和店 6階 ザ・ステージ(入場無料)

2025年11月19日(水)~25日(火)

10時~19時〈最終日は17時まで〉

コメント