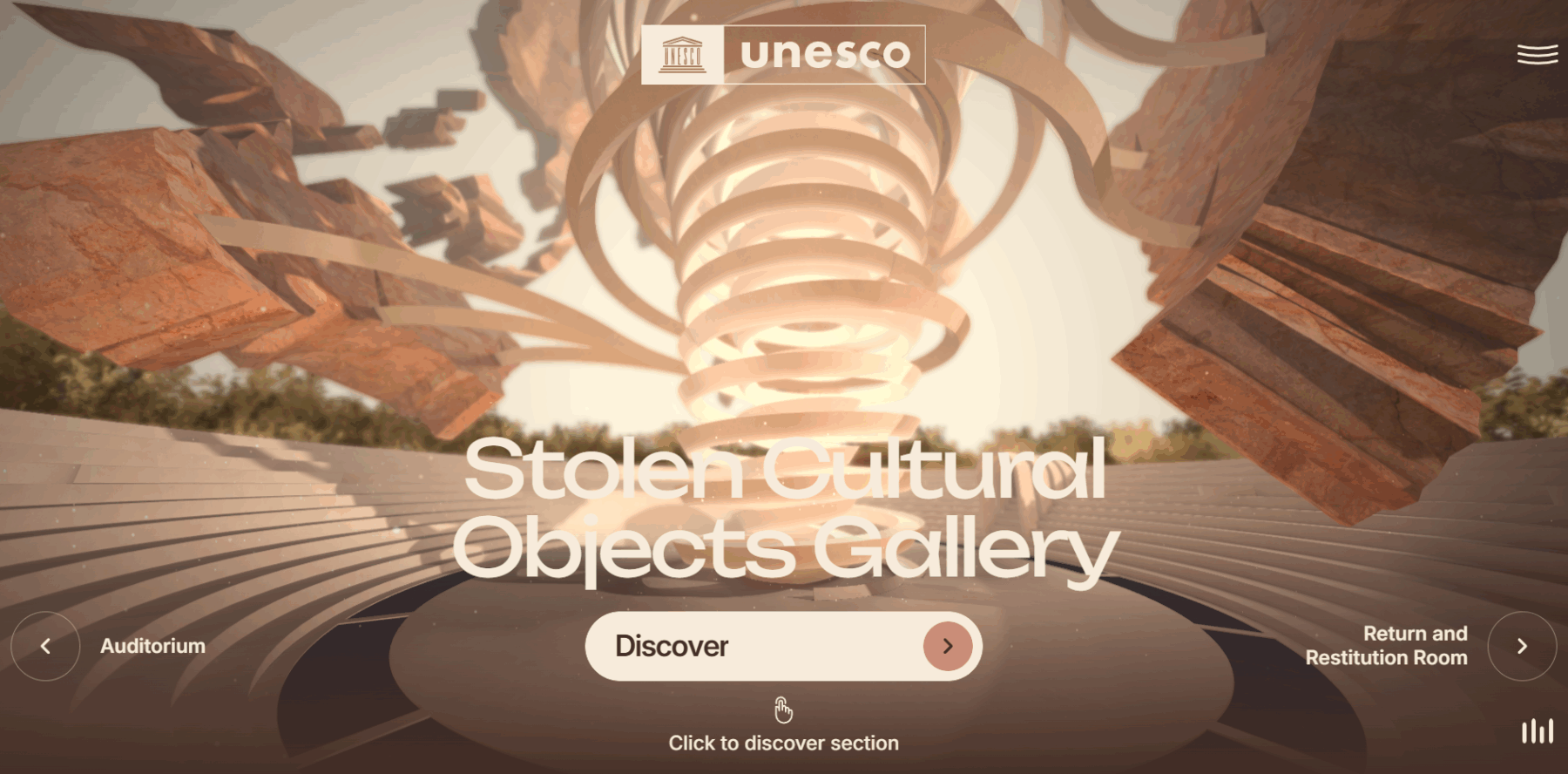

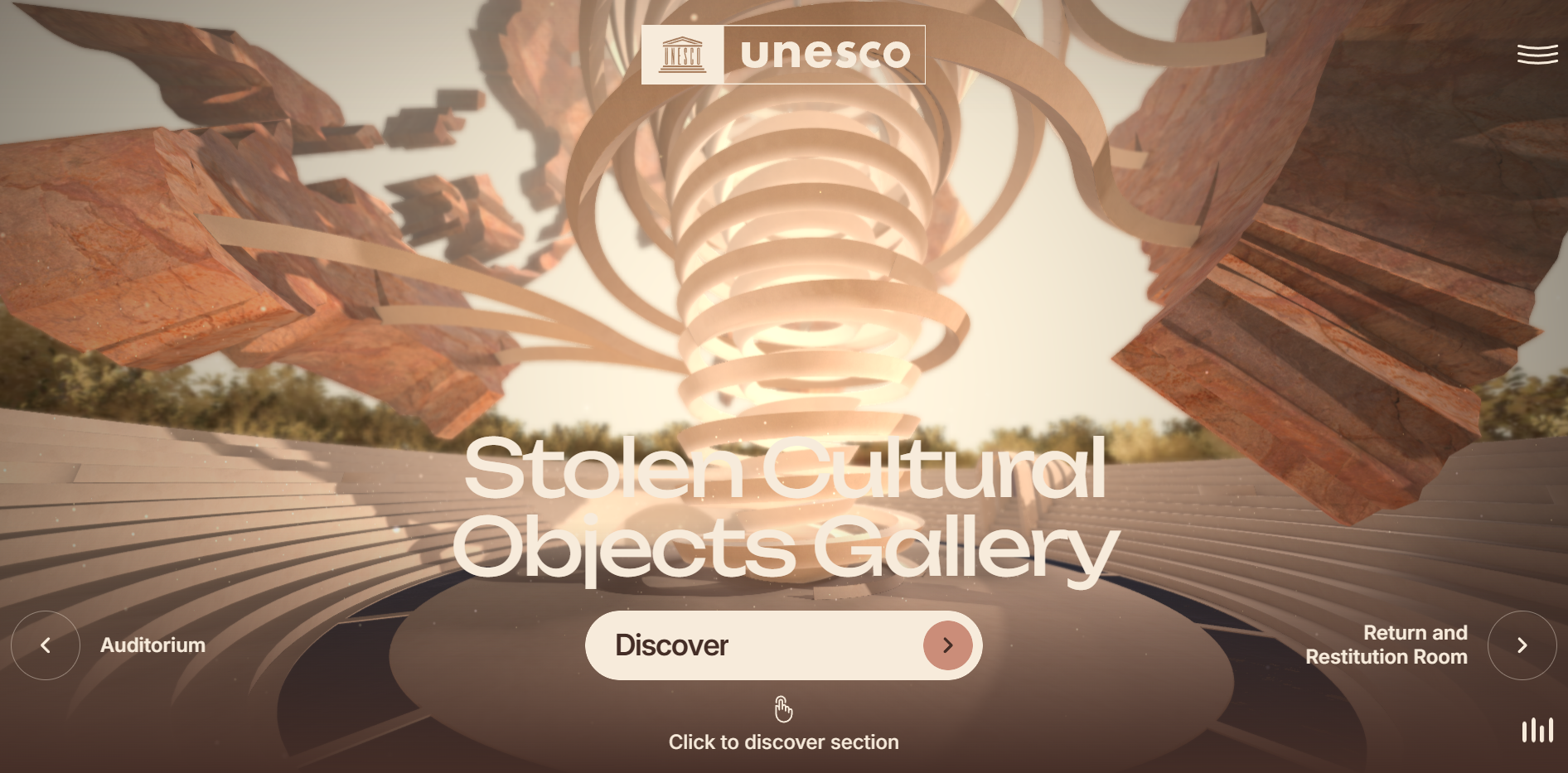

ユネスコ(UNESCO)による「盗まれた文化財のためのバーチャルミュージアム」の概要

ユネスコ(UNESCO)は、2025年9月に開催された国際文化政策会議「MONDIACULT 2025」において、世界初の試みとなる「盗まれた文化財のためのバーチャルミュージアム」を公開しました。物理的な建物を持たないこのミュージアムは、デジタル空間上に構築された世界的規模の文化遺産保護プロジェクトです。世界中で盗難・不法流出した文化財をデジタル空間で再現・展示される博物館です。目的は、文化財の違法取引に対する国際的な認識を高め、返還を促進し、教育的・倫理的な議論を広げることにあります。

このミュージアムは46か国から約250点以上の盗難・不明文化財を収録しており、地域別内訳は以下の通りです。

- ヨーロッパ・北米:96点

- ラテンアメリカ・カリブ海:57点

- アフリカ:51点

- アジア・太平洋:37点

- アラブ諸国:36点

初期資金はサウジアラビアが提供し、技術監修とデータ検証はINTERPOL(国際刑事警察機構)が担当。制作はフランスの広告会社DDB Parisと、デジタル制作会社makemepulseが協力しています。参画国は欧米諸国のほか、日本、ギリシャ、中東諸国など計45か国以上となっています。

懸念される問題として、外交的・法的なセンシティビティがあります。展示の中には、現在も国際的な紛争や所有権をめぐる争いの渦中にある文化財が含まれる可能性があり、その扱い方によっては外交上の摩擦や法的な対立を引き起こすおそれがあります。

デジタルの力がもたらす倫理と正義

このユネスコによる「盗まれた文化財のためのバーチャルミュージアム」は、文化財の不法取引という国際的課題に対し、テクノロジーの力で新しい可視化の形を提示した点で非常に意義深い試みです。ただしこのプロジェクトは「文化財の正当な流通」と「不法取引」の線引きを、より一層明確にしなければならないという課題を浮き彫りにしているとも言えます。

私たち日本の美術市場では、明治期からの海外流出品、戦後混乱期の売却品、さらには国内の古美術商を介した取引など、来歴の複雑な作品が少なくありません。合法的に市場を経て所有者が変わった作品と、盗難や略奪の結果として流出した作品との違いを正確に見極めることは、現場でも非常に難しい問題です。ユネスコのこの試みは、その「透明性」を国際的に可視化する一方で、ギャラリー側にも高い説明責任と倫理的基準を求めることになります。

一方で、このプロジェクトは美術に携わる者にとって新しいチャンスを示しています。デジタルアーカイブによって、これまで知られていなかった失われた文化財の情報が公開されれば、研究者やコレクター、ギャラリーがより正確な来歴調査を行う助けになります。特にAIによる3D復元技術やインタラクティブな教育展示は、文化財を「単なる過去の遺物」ではなく「生きた知識」として再発見するきっかけにもなるでしょう。

しかし最も重要なのは、こうしたデジタルの動きが、最終的に「実物の返還」と「文化の再生」の契機となることです。もしこのプロジェクトが“デジタルで見られるから十分だ”という風潮を生み出すなら、それは本末転倒です。やはり文化財は、土の匂いと歴史の空気の中に戻されてこそ、真の意味を取り戻します。美術品も同じです。どれほど精巧に再現されても、実物がもつ物質感や手仕事の痕跡、経年による深みは代えがたいものがあります。もちろん、技術の発達によって美術品の「技術的価値」の定義は今後変化していくでしょうが、それでも人の手で作られた一点物が放つ存在感は、決してデータの中では再現しきれないものです。

しかし、何よりも重要なのは、こうしたデジタルの試みが最終的に「実物の返還」と「文化の再生」につながることでしょう。もしこのプロジェクトが「デジタルで見られるからもう十分だ」という風潮を生み出すなら、それは本来の目的を見失うことになります。文化財は、やはりその土地の空気と時間の中に戻されてこそ、本当の意味を取り戻すのだと思います。

このユネスコによる「盗まれた文化財のためのバーチャルミュージアム」は、各国メディアから「文化財返還問題のゲームチェンジャー」として注目を集めています。各国メディアが醸成する世間の倫理観に影響を与えます。この機会は、「自らの透明性を高め、文化を守るための契機」として受け止められてゆくでしょう。ユネスコの動きが世界規模で文化財の来歴を明らかにしていく中、日本の美術市場もまた、より公正で誠実な流通のモデルを提示する責任を負うことになるでしょう。このプロジェクトは、デジタル技術が倫理と正義を補完する時代の到来を象徴していると言えます。

コメント