.jpg)

はじめに 猫の絵画史・猫の芸術史~猫と文明のあゆみ~

近年、猫をテーマにした絵画やアートが人気を集めていますね。これは世界的にも同じ傾向です。私自身も「猫のアート展を企画してほしい」という依頼をいただく機会が増えました。そんな中でふと、こんな疑問が浮かびました。

――「猫の絵は、いつ、誰が最初に描いたのだろう? そして、なぜ今これほどまでに人気が高まっているのだろう?」

結論から言えば、「最初に猫を描いた人」は分かっていません。けれども、古代エジプトではすでに紀元前の時代に猫を描いた絵が見つかっています。つまり、人間は文明の始まりの頃から、猫という存在に特別な関心を寄せていたのです。

そして時代を経るごとに、猫をモチーフにした芸術は、世界中で多くの人々の心を惹きつけるようになりました。

このページでは、「猫の絵画・猫の芸術」を通して、猫がどのように文化的象徴として進化してきたのかをたどっていきます。単なる「美の歴史」としてではなく、人間が動物や自然、家庭生活、性、そして神聖なものとどのように関わってきたかを映す“鏡”として、猫という存在を見つめ直します。

古代エジプトの神聖な守護者から、現代のデジタル社会で愛されるインターネット・アイコンに至るまで――猫とともに歩んできた人類の芸術と文明の物語を、時代と地域を越えて振り返ってみましょう。

世界一 昔に描かれた猫の絵 例:エジプト・ローマ

最も古い「猫の絵」は何か? 例:ネブアメンの墓の壁画

「これが確実に世界で最も古い猫の絵である」と断定できるものはありません。ただ、最もよく言及される例の1つに、エジプトのテーベ(現代のルクソール近辺)にある ネブアメンの墓(Nebamun Tomb) の壁画です。この墓は、エジプト第18王朝時代(紀元前1570年頃 – 紀元前1293年頃)のものです。ここに描かれた狩猟景/鳥獲りの場面のなかに、猫がモチーフとして登場します。

古代エジプト:神聖なる伴侶と社会秩序を象徴する「猫」

穀物倉庫を害虫から守るという、猫の実用的な存在が、やがて道徳的・宗教的な価値を帯び、神聖視されるようになります。そして豊穣や母性、家庭の守護を司る女神バステトと結びつきました。

当時の人々にとって、食糧を守ることは文明そのものを守ることと同義でした。猫は「自然と人間社会の仲介者」として尊ばれ、野生的でありながら家庭に馴染む存在でもありました。

その二面性は、当時の美術にも反映されています。猫は家畜であると同時に、神聖な象徴として描かれていたのです。

東アジア:調和・幸運・洗練の象徴「猫」

中国 漢〜唐時代の「猫」

中国では、猫は陰の性質を持つ静寂や優雅さ、繊細さの象徴とされました。詩や絵画では学者の静かな伴侶として登場し、装飾芸術では長寿や富をもたらす吉祥のシンボルとして描かれました。猫は、様々な文脈で肯定的にとらえられてきました。

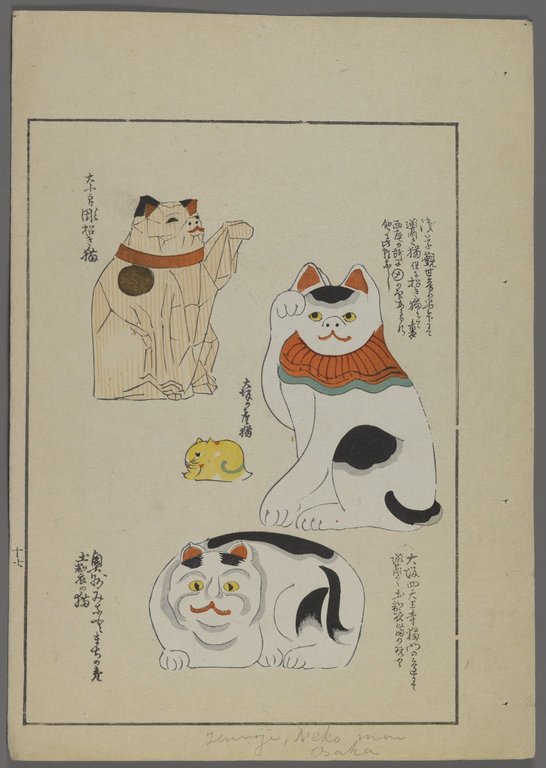

日本 江戸時代の「猫」をちょっと詳しく

日本では、招き猫が商売繁盛や福を呼ぶ縁起物として広まりました。浮世絵の中では、猫は遊び好きで時に擬人化された存在として登場し、都市文化の華やかさや娯楽の象徴となりました。神道の世界では、猫は守護的な存在にも、悪戯好きな妖怪にもなり得る両義的な存在でした。東アジアにおける猫は、「家庭的でありながら自由」「幸運でありながら神秘的」といった調和と均衡の象徴として描かれています。

猫の中でも特に「招き猫」は、愛らしいポーズで福を手招いてくれる日本発祥の縁起物といわれます。 江戸時代に江戸の町人文化から誕生したといわれており、その人気は全国へと広がっていきました。

※以前書いた猫の絵に関する豆知識の記事です。日本の猫絵について記述しています。

招き猫 縁起の良い守り神としての「猫」

起源と歴史 招き猫は、江戸時代に日本で生まれたとされています。いくつかの説があり、東京の豪徳寺にまつわる伝説や、浅草の今戸焼で作られた丸〆猫がルーツとする説が有力です。

招く手の意味 上げている手が右手か左手か、あるいは両手かによって意味が異なります。

右手 金運や商売繁盛を招くとされます。

左手 人や客を招くとされます。

両手 厄除けや家内安全のご利益があるとされます。

色の意味 色もまた、それぞれに異なるご利益を象徴しています。

三毛猫 伝統的で最も縁起が良いとされます。

金 金運上昇。

黒 魔除け、厄除け。

赤 病除け、健康長寿。

ピンク 恋愛成就。

猫が選ばれた理由 猫は元来、穀物や養蚕の害となるネズミを駆除する益獣として重宝されていました。このことから、「猫は福を運んでくる」というイメージが定着し、招き猫のモチーフになったと考えられます。

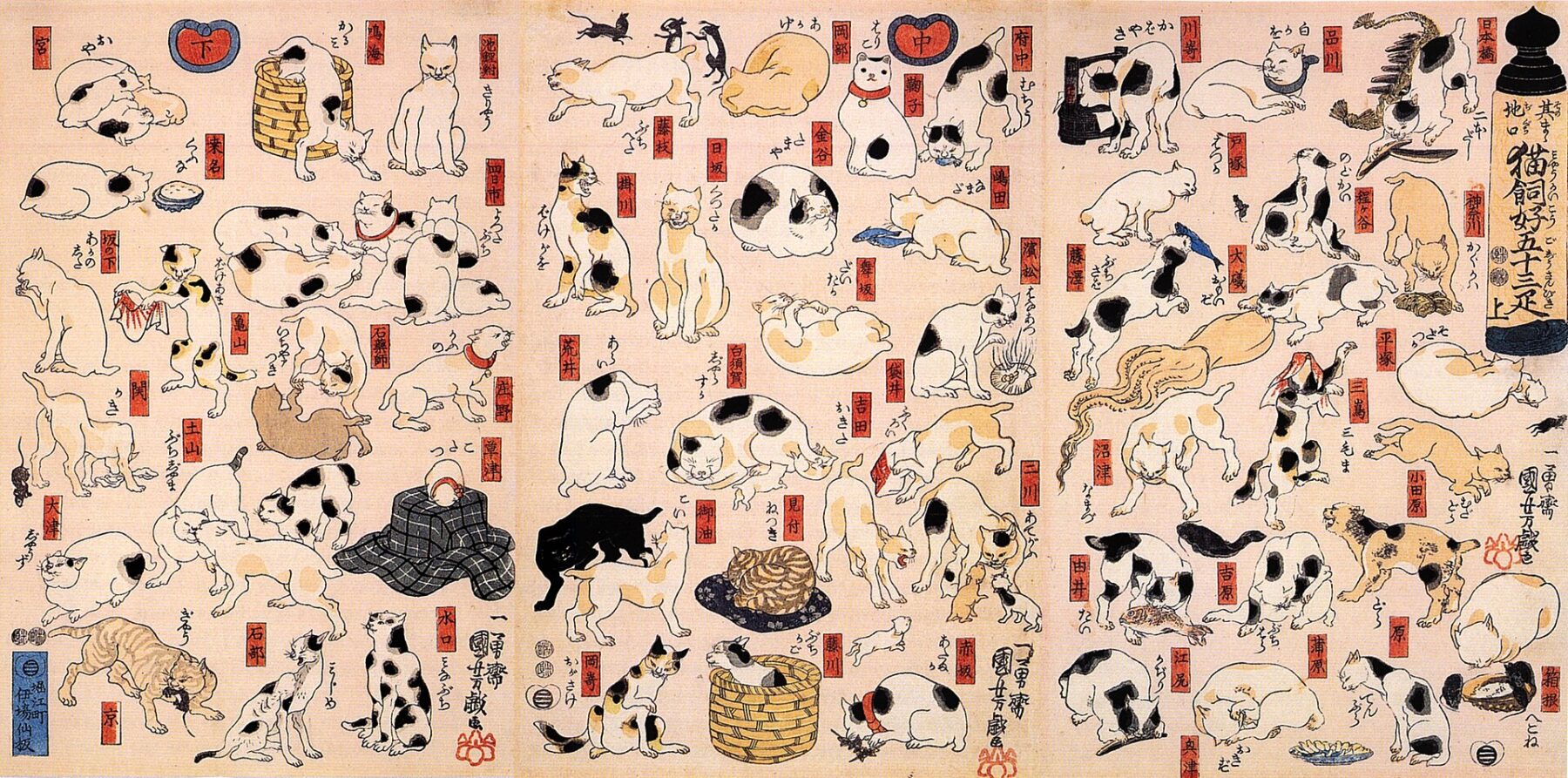

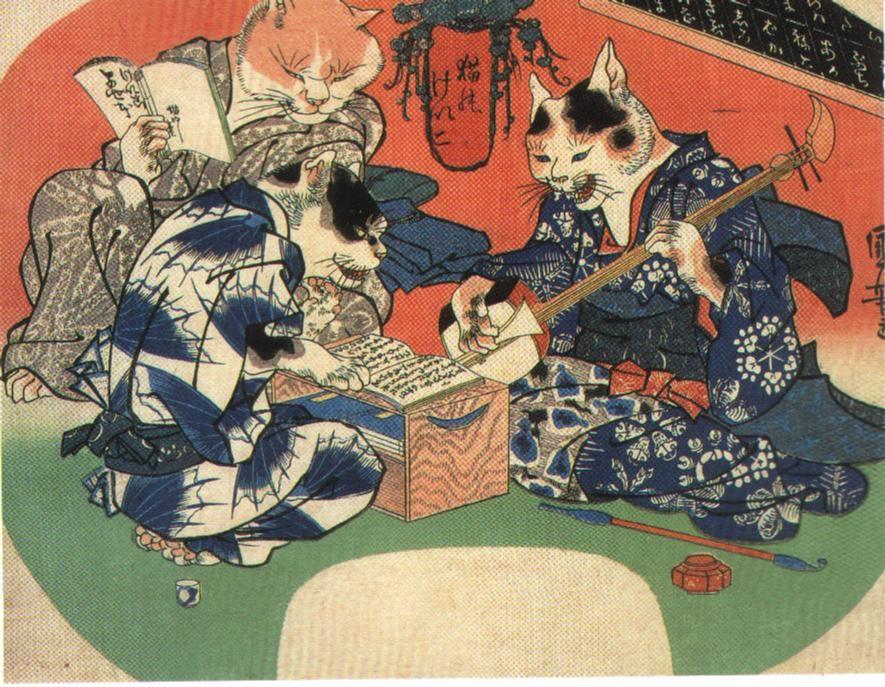

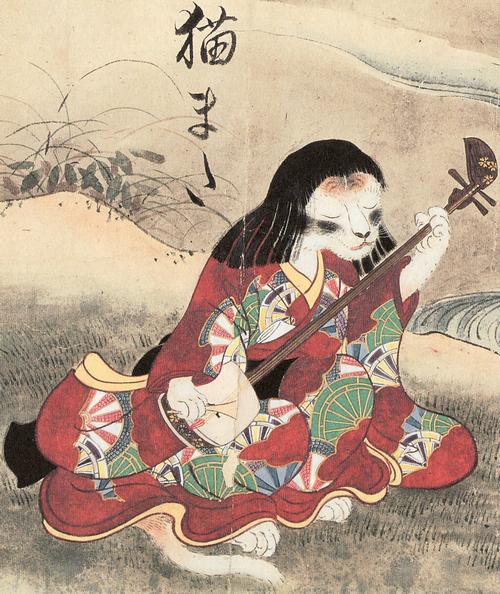

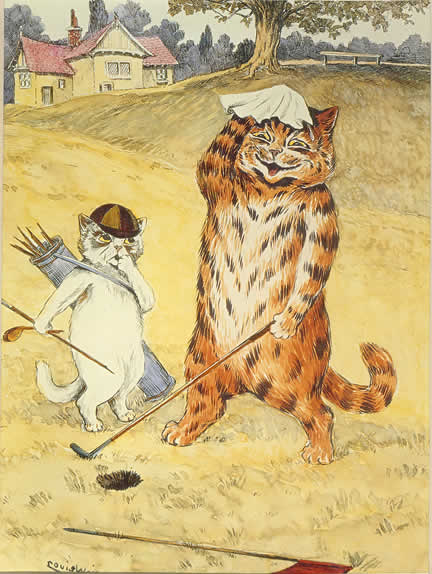

浮世絵と猫 擬人化された「猫」は、都市が成熟したことの現れ

江戸時代の「天保の改革」における贅沢禁止令によって、歌舞伎役者や遊女、美人画などを描くことが禁止されました。そのため、歌川国芳などの浮世絵師は、工夫を凝らします。人気役者を描く際に直接的な表現を避け、猫に擬人化するという手法で表現したのです。

人気のテーマ 江戸時代、歌川国芳をはじめとする多くの浮世絵師が猫を題材としました。ほかの動物ではなく、猫をえがいた点で、猫の人気がうかがえます。庶民が猫の絵を買うので、需要の求めに応じて、浮世絵師は描くわけです。

猫ブーム 浮世絵に描かれるほどの人気は、江戸時代に猫が身近な動物として広く愛されるようになったことを示しています。

擬人化された表現 浮世絵では、猫が擬人化されて遊んだり、人間のようにふるまったりする様子が描かれ、当時の庶民のユーモアや遊び心を表しました。

社会風刺 猫は、隠された意味や風刺の象徴として描かれることもあり、都市の成熟の象徴といえます。

神道と猫:神聖さと両義性

神としての猫 日本各地には猫を祀る神社があり、ネズミを駆除する益獣としての側面から、農耕や養蚕の守護神として信仰されることがあります。

妖怪としての猫 一方で、猫は神秘的で超自然的な存在とも考えられ、高齢の猫が化ける「猫又」などの妖怪伝説も生まれました。猫は、死者や魂を操るといった不吉なイメージも持たれていました。

二面性の象徴 このように、猫は神聖でありがたい存在であると同時に、不可思議で恐ろしい存在にもなり得るという、二面的な象徴として日本文化に根付いてきました。

東アジアにおける猫の象徴性

日本の影響 招き猫は、日本の縁起物として東アジア全体に広まりました。

共通のテーマ 東アジア全体において、猫は「家庭的で愛らしい存在」でありながら、「神秘的で自由な存在」としても描かれてきました。「幸運」と「神秘」の調和を体現する象徴として、家庭の繁栄や幸福をもたらす一方、気まぐれでミステリアスな魅力も併せ持っています。このような二面性こそが、東アジアの人々にとって猫を特別な存在にしているのです。

-1800x1243.jpg)

ヨーロッパ(中世〜ルネサンス):悪魔視していた「猫」を再評価する時代へ

中世ヨーロッパ

中世ヨーロッパでは、猫の夜行性や独立心が「魔女の使い」とされ、恐れや迷信の対象となりました。写本や彫刻などでは、不吉や混沌の象徴として描かれることもありました。ペストの流行期には猫を迫害した結果、ネズミが繁殖して疫病が拡大したともいわれています。

ルネサンス期

観察や自然への関心が高まり、猫は再び「自然の一部」として見直されます。レオナルド・ダ・ヴィンチの猫の素描には、動きや構造を科学的に理解しようとする姿勢が見られます。宗教画では、猫が女性性や官能性の象徴として描かれることもあり、人間の身体や感情への新たなまなざしを表していました。このように猫は、ヨーロッパ社会の世界観の変化――迷信から理性へ、支配から観察へ――を映す存在でもあったのです。

19世紀ヨーロッパ:家庭の象徴としての「猫」

産業革命以降、中産階級の家庭が台頭すると、家庭は「感情と安らぎの場」として意識されるようになりました。猫はその中で、感情的な伴侶・ペットとして愛され、家庭的な幸福や安らぎの象徴となっていきます。画家アンリエット・ロンナー=クニップらは、華やかな室内装飾の中に猫をえがき、女性の優雅さや母性愛、穏やかな家庭の時間を表現しました。

人類学的に見ると、この時代は人間と動物との関係が大きく変化した時期でもあります。動物はもはや労働力や神の象徴ではなく、感情を映すパートナーとして扱われるようになったのです。

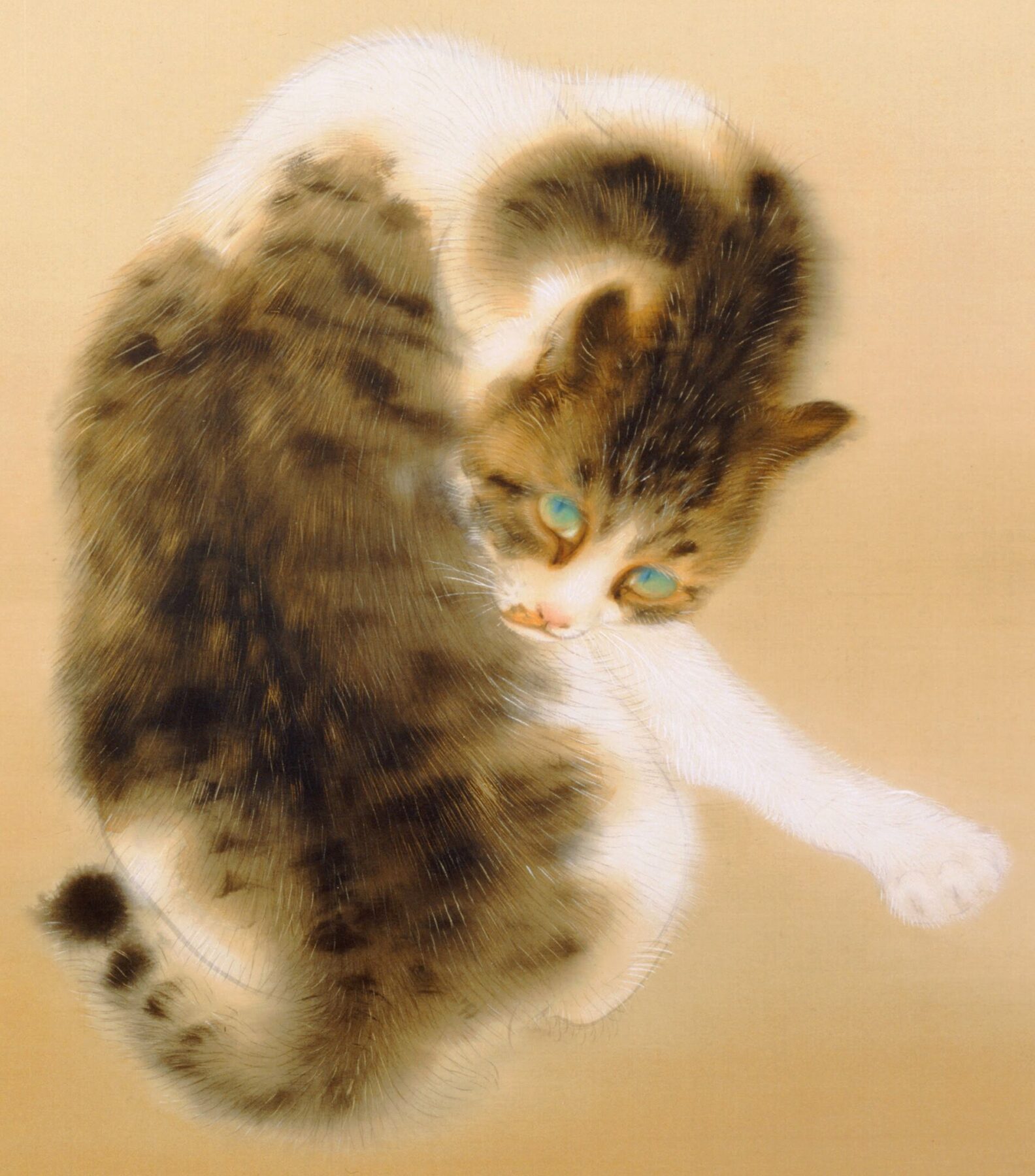

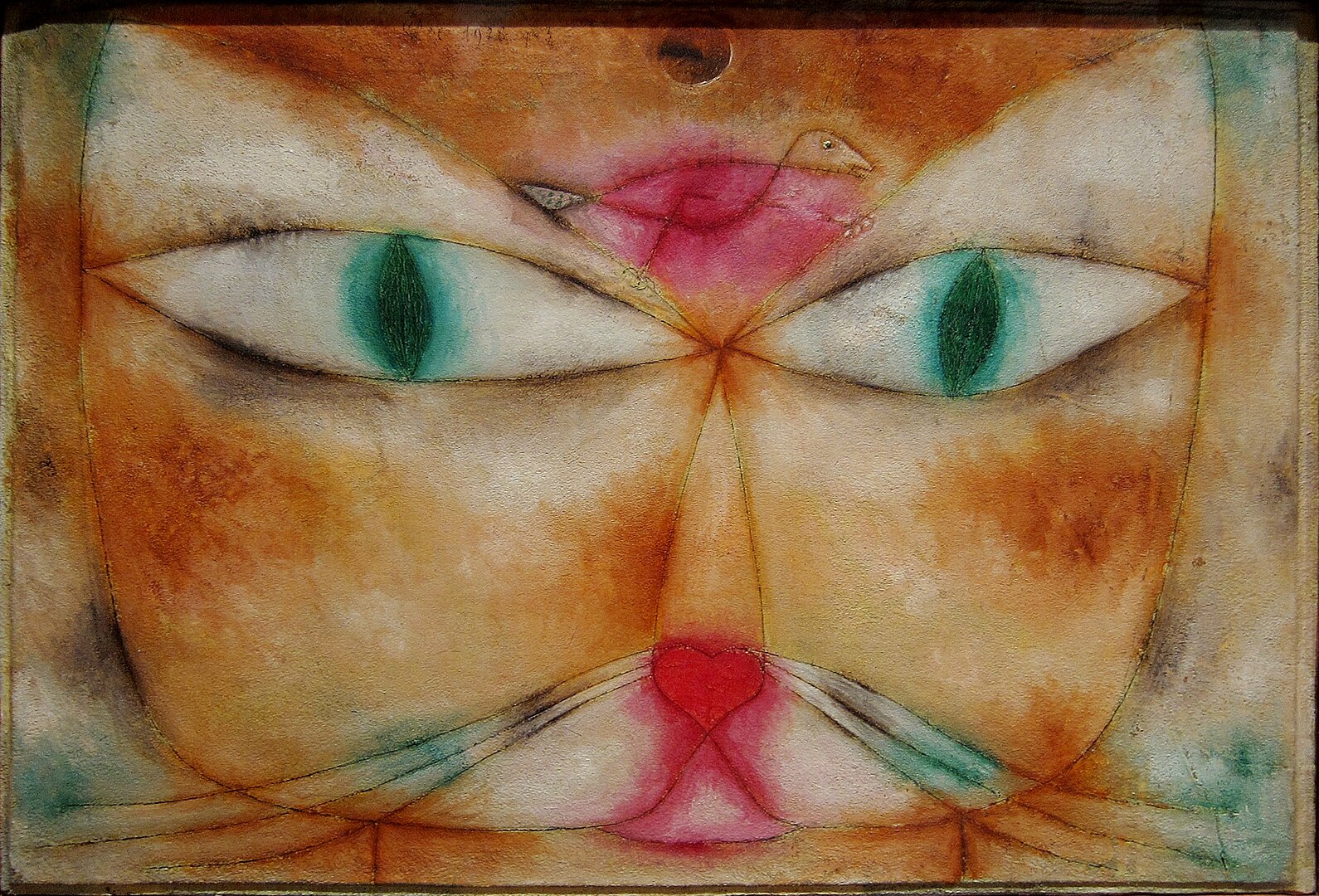

20世紀:個人主義と心理の象徴としての「猫」

モダニズムの時代になると、猫は芸術家にとって、形・感情・アイデンティティを探求する象徴的な存在となりました。パウル・クレー、藤田嗣治、ピカソといった芸術家たちは、猫のしなやかな動きや孤高な性質を通して、人間の内面世界を表現しています。シュルレアリスムにおいては、猫の気まぐれさや不可思議さが「無意識」の象徴とみなされました。

また、20世紀以降の社会では、猫は女性の自立や官能性のメタファーとしても描かれるようになります。映画や漫画などに登場する「キャットウーマン」は、その代表的なイメージといえるでしょう。(ここではキャットウーマンの画像は掲載しないでおきます。)

21世紀:デジタル文化の中の「猫」

現代において、猫はインターネット上で最も親しまれる存在のひとつになりました。グランピーキャット※、 Nyan Cat(ニャンキャット)※、 キーボードキャット※といった“猫ミーム”は、可愛らしさと皮肉、不条理を併せ持つポストモダン的なユーモアの象徴といえます。

NFTアートやストリートアートなど、最新のビジュアルカルチャーの中でも猫は頻繁に登場します。オンライン上で擬人化された猫たちは、人間の感情や声を宿し、言葉を超えて世界中の人々をつなぐ「共感のトーテム(信仰の対象)」として機能しています。現代の猫イメージの広がりは、ハイテク社会の中で人間が再び自然との心のつながりを取り戻そうとする動きを示しているのかもしれません。

※グランピー・キャットは不機嫌そうな表情で人気を博したアメリカの猫。2012年にネットで話題となり、賞を多数受賞、CM・映画・書籍などにも登場。商標登録もされ、約100万ドルの資産を持つ人気キャットとなった。

※「Nyan Cat」は、菓子の胴体を持つ猫が虹を背に宇宙を飛ぶ映像と、daniwellP作曲「Nyanyanyanyanyanyanya!」を組み合わせた2011年の動画。世界的に人気を博し、ゲームやアプリなど多くの派生作品を生んだ。

※キーボードキャットは、1984年にチャーリー・シュミットが撮影した猫・ファットソの映像を基にしたミーム。2009年に再投稿されて大流行し、失敗動画の締めに使われる象徴的存在となった。以後も後継猫が登場し、CM・ゲーム・映画など幅広く活躍した。

世界の地理、歴史を比較する―猫美術・猫アートがもつ意味

| 時代・地域 | 猫の象徴的意味 | 社会文化的役割 |

|---|---|---|

| 古代エジプト | 神聖・守護 | 自然と秩序の仲介者 |

| 東アジア | 調和・吉祥 | 幸運と均衡の象徴 |

| 中世ヨーロッパ | 悪魔的 | 恐怖と支配の投影 |

| ルネサンス | 観察対象 | 人間の好奇心の反映 |

| 19世紀 | 家庭的・情緒的 | 私的愛情と家庭の象徴 |

| 20世紀 | 心理的・官能的 | 個人の内面と自立の象徴 |

| 21世紀 | 遊び心・拡散性 | 世界的文化トーテム(信仰の対象) |

まとめ 猫と人の関係をたどることは、私たちが自然との共生を見つめ直すこと

、額あり-1-1393x1800.jpeg)

猫は、古代から現代に至るまで、常に人間社会の価値観や感情の変化を映してきました。神聖な守護者から家庭の癒し手へ、そして今では世界共通のカルチャーアイコンへ、と。猫と人間の関係の歴史をたどることは、私たち人間が、「自然とともにどう生きていくか」を改めて問いかけることでもあります。

そして、その問いに対してネコは、明日もきっと“ゴロゴロ”と答えてくれることでしょう。

おすすめの記事

コメント